I. Строение эритроцитов

1.1. Форма и размер

1.1. Форма и размер

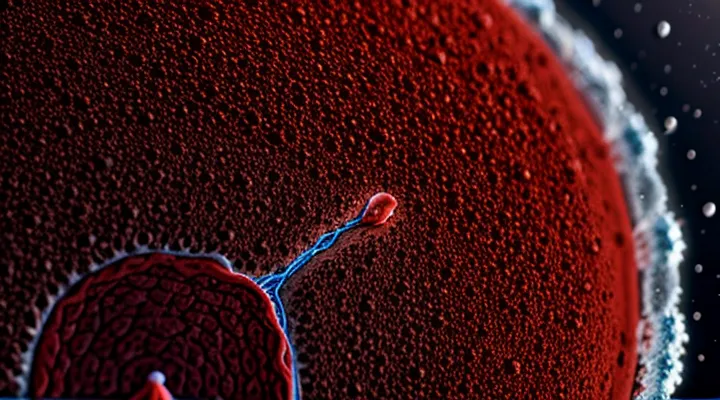

Эритроциты обладают характерной двояковогнутой дисковой формой, что обеспечивает максимальную площадь поверхности при минимальном объёме. Диаметр типичной клетки составляет 7–8 мкм, а толщина в центральной части — около 2 мкм, в периферийных областях достигая 1 мкм. Такая геометрия позволяет им легко деформироваться при прохождении через узкие сосуды и капилляры, где диаметр может быть даже меньше их собственного.

Эти размеры гарантируют:

- оптимальное размещение гемоглобина, способного связывать до 270 мл кислорода на один грамм крови;

- высокую гибкость мембраны, что предотвращает застревание клеток в микрососудистом русле;

- эффективный обмен газов за счёт короткого пути диффузии от внешней среды к внутреннему пространству клетки.

Благодаря однородной форме и небольшим габаритам эритроциты способны быстро перемещаться по всей сосудистой системе, поддерживая стабильный уровень кислорода в тканях и удаляя избыток углекислого газа. Их размер и форма являются ключевыми параметрами, определяющими эффективность транспортных функций крови.

1.2. Отсутствие ядра и органелл

Эритроциты – единственные клетки крови, у которых полностью отсутствует ядро и почти все органеллы. Такая анатомическая особенность обусловлена необходимостью максимально увеличить объём пространства, занятого гемоглобином. Без ядра и митохондрий клетка освобождает место для белка‑переносчика, что позволяет каждому эритроциту переносить до 340 мл кислорода. Отсутствие ядра также упрощает форму клетки, делая её гибкой и способной проходить через узкие просветы микрососудов.

Благодаря отсутствию митохондрий эритроциты полностью полагаются на анаэробный гликолиз для получения энергии. Это гарантирует, что кислород, проходящий через клетку, не будет использован внутри неё, а будет направлен к тканям. Кроме того, отсутствие большинства внутренних мембранных структур снижает риск образования свободных радикалов, которые могли бы повредить гемоглобин.

Эти особенности позволяют эритроцитам выполнять несколько ключевых функций:

- транспортировать кислород от лёгких к всем органам и тканям;

- убирать углекислый газ из тканей и возвращать его в лёгкие для выведения;

- участвовать в поддержании кислотно‑щелочного баланса крови, связывая и высвобождая ионы водорода;

- способствовать распределению тепла по телу за счёт высокой теплоёмкости гемоглобина.

Отсутствие ядра и органелл делает эритроциты исключительно эффективными транспортёрами газов, а также гарантирует их длительный срок службы в циркуляции – до 120 дней. Это критически важный элемент системы кровообращения, обеспечивающий стабильную работу всех органов.

1.3. Состав мембраны

1.3. Состав мембраны

Эритроцитарная мембрана представляет собой сложную, но упорядоченную структуру, обеспечивающую гибкость и прочность клетки. Основу её формирует двойной слой фосфолипидов, в котором расположены молекулы с гидрофильными головками наружу и гидрофобными хвостами внутрь. Это создает барьер, препятствующий свободному прохождению ионов и молекул, но одновременно позволяющий мембране сохранять избирательную проницаемость.

Ключевые компоненты мембраны:

- Холестерин – равномерно распределён между фосфолипидными слоями, стабилизирует мембрану, предотвращая её кристаллизацию при низких температурах и обеспечивая необходимую упругость.

- Белки‑интегральные – включают транспортные (например, белок‑антиген A, отвечающий за обмен газов), рецепторные и структурные типы. Они пронизывают липидный слой и участвуют в переносе кислорода, углекислого газа и ионов.

- Белки‑периферические – прикреплены к внутренней поверхности мембраны, образуют скелетную сеть, состоящую из спектрина, актиновых цепей, анкирина и других факторов. Эта сеть удерживает форму клетки и позволяет ей деформироваться при прохождении через узкие сосуды.

- Углеводные цепи – находятся на наружной поверхности, образуют гликокаликс, защищают клетку от агглютинации и участвуют в распознавании клеток иммунной системой.

Все перечисленные элементы работают в тесном взаимодействии, создавая прочную, но гибкую оболочку, способную выдерживать механические нагрузки и поддерживать оптимальные условия для переноса газов и поддержания кислотно‑щелочного баланса крови. Такой состав гарантирует, что эритроциты эффективно выполняют свои функции в течение всего срока жизни, не теряя подвижности и целостности.

II. Основная функция: Перенос кислорода

2.1. Роль гемоглобина

2.1.1. Строение молекулы гемоглобина

Эритроциты – это специализированные клетки, наполненные гемоглобином, который обеспечивает перенос газов между лёгкими и тканями, а также участвует в регуляции кислотно‑щелочного баланса крови. Основным активным компонентом клетки является гемоглобин, представляющий собой сложный белок, построенный по принципу тетрамера.

Гемоглобин состоит из четырёх полипептидных цепей: двух α‑ и двух β‑цепей, каждая из которых связана с одной гемовой группой. Гемовая группа содержит порфириновый кольцевой каркас и ион железа (Fe²⁺), способный к обратимому связыванию кислорода. Структурно каждая полипептидная цепь образует восьми‑спиральный (α‑спиральный) глобин, в котором расположены ключевые аминокислотные остатки, формирующие гидрофобный карман для гемовой группы.

Тетрамерный комплекс имеет два уровня организации:

- Первичная структура – последовательность аминокислот в каждой цепи.

- Вторичная и третичная структуры – α‑спирали, складывающиеся в компактный глобинный домен.

- Четвертичная структура – взаимодействие между двумя α‑ и двумя β‑цепями, образующее центральный интерфейс, через который передаётся сигналы о состоянии связывания кислорода.

В результате взаимодействия цепей образуются два конформационных состояния: «Т‑состояние» (тендерное) с низким аффинитетом к кислороду и «R‑состояние» (расширенное) с высоким аффинитетом. Переход между этими состояниями обеспечивает кооперативное связывание кислорода: заполнение одного гемового центра ускоряет присоединение последующих молекул.

Список ключевых элементов гемоглобина:

- α‑цепи (2 шт.) – стабилизируют структуру и участвуют в образовании интерфейса.

- β‑цепи (2 шт.) – определяют физиологические свойства гемоглобина, включая его взаимодействие с 2,3‑Бисфосфонатным глютаратом.

- Гемовые группы (4 шт.) – каждый ион железа связывает одну молекулу O₂.

- Кооперативные узлы – зоны контакта между цепями, передающие сигналы о состоянии оксигенации.

Эти архитектурные особенности позволяют гемоглобину эффективно захватывать кислород в лёгких, транспортировать его к тканям и высвобождать в местах, где концентрация кислорода низка. Одновременно он улавливает углекислый газ, возвращая его в лёгкие для выведения. Таким образом, структура молекулы гемоглобина напрямую определяет способность эритроцитов выполнять свои жизненно важные функции.

2.1.2. Оксигенация гемоглобина в легких

Эритроциты – главные переносчики кислорода в организме. Их основное задание начинается в лёгких, где происходит оксигенация гемоглобина. При вдохе в альвеолах образуется высокий парциальный давление O₂, и кислород диффундирует через тонкую стенку альвеолярных капилляров в плазму крови. Свободный кислород быстро связывается с железосодержащим центром гемоглобина, находящегося внутри эритроцита. Каждый молекула гемоглобина способна удерживать до четырёх атомов кислорода, что обеспечивает значительный запас транспортируемого газа.

Процесс оксигенации протекает поэтапно:

- Диффузия – O₂ переходит из альвеолярного воздуха в кровь.

- Связывание – атомы кислорода фиксируются в гемовых группах гемоглобина.

- Конформационное изменение – после присоединения кислорода гемоглобин меняет форму, повышая аффинитет к последующим молекулам O₂.

- Транспорт – насыщенные эритроциты перемещаются по артериальному руслу, доставляя кислород к тканям.

Благодаря высокой концентрации гемоглобина и особой структуре эритроцита, кровь способна переносить около 20 мл O₂ на 100 мл крови, что обеспечивает потребности всех органов в кислороде. При попадании в периферические ткани парциальное давление O₂ падает, гемоглобин освобождает связанный газ, и кислород переходит в клетки для участия в окислительном метаболизме.

Таким образом, оксигенация гемоглобина в лёгких – это первый и решающий этап системы доставки кислорода, без которого остальные функции эритроцитов, включая перенос углекислого газа и поддержание кислотно-щелочного баланса, теряют смысл. Эффективность этого процесса гарантирует надёжное снабжение организма жизненно важным газом.

2.2. Высвобождение кислорода в тканях

2.2.1. Факторы, влияющие на диссоциацию оксигемоглобина

Эритроциты обеспечивают транспорт кислорода от лёгких к тканям, а также участвуют в удалении углекислого газа и поддержании кислотно‑щелочного баланса. Эффективность этого процесса определяется тем, насколько легко гемоглобин отдаёт связанный с ним O₂. На степень диссоциации оксигемоглобина влияют несколько ключевых факторов.

Во-первых, pH крови. При снижении pH (ацидозе) гемоглобин легче освобождает кислород — это явление известно как эффект Боура. При повышении pH (алкалозе) обратный эффект усиливается, и гемоглобин удерживает O₂ более прочно.

Во-вторых, температура. При повышении температуры молекулы гемоглобина становятся более подвижными, что способствует высвобождению кислорода. При понижении температуры связь O₂ усиливается, и тканям может недоставать кислорода.

В-третьих, концентрация 2,3‑дифосфоглицерина (2,3‑DPG) внутри эритроцитов. Этот метаболит связывается с гемом в деоксигемоглобине, стабилизируя его форму и снижая аффинитет к кислороду. Увеличение уровня 2,3‑DPG ускоряет десатурацию гемоглобина, особенно в условиях гипоксии или при адаптации к высоте.

В-четвёртых, парциальное давление кислорода (pO₂) в окружающей среде. При высоком pO₂ в лёгочных альвеолах гемоглобин насыщается, а при падении pO₂ в тканях происходит постепенное высвобождение кислорода. Кривая диссоциации отражает эту зависимость.

В-пятых, концентрация углекислого газа (pCO₂). CO₂ образует карбаминные соединения с гемоглобином, что приводит к снижению его аффинитета к O₂ (эффект Хельмгольц‑Гернард). При повышении pCO₂ в тканях гемоглобин быстрее отдаёт кислород.

Наконец, ионный состав плазмы, в частности концентрация ионов кальция и магния, а также наличие различных гемоглобиновых вариантов (например, фетального гемоглобина) могут модифицировать форму гемоглобина и влиять на его взаимодействие с кислородом.

Все перечисленные параметры работают совместно, обеспечивая динамичную регуляцию доставки кислорода именно там, где он необходим, и поддерживая гомеостаз крови. Эритроциты, благодаря своей способности изменять внутренний метаболизм и реагировать на изменения среды, являются центральным элементом этой системы.

2.2.2. Поставка кислорода к клеткам

Эритроциты – это специализированные клетки, которые обеспечивают эффективную транспортировку кислорода от лёгких к всем тканям организма. В лёгочной системе гемоглобин, находящийся внутри эритроцитов, связывает молекулы O₂, образуя оксигемоглобин. При этом каждый гемоглобиновый молекул способен удерживать до четырёх атомов кислорода, что позволяет одной эритроците переносить значительные количества газа.

После насыщения в альвеолах кровь поступает в артериальное русло, где кислород постепенно высвобождается из гемоглобина под действием нескольких факторов:

- более низкое парциальное давление кислорода в тканях;

- повышение температуры и концентрации 2,3‑бисфосфоглицерата;

- более кислый pH, обусловленный метаболическими продуктами.

Эти условия способствуют разгибанию гемоглобиновой молекулы и освобождению O₂, который затем диффундирует через стенки капилляров и попадает в межклеточное пространство. Кислород быстро захватывается митохондриями, где участвует в окислительном фосфорилировании, обеспечивая выработку энергии, необходимой для жизнедеятельности клеток.

После отдачи кислорода эритроциты берут на себя транспорт углекислого газа обратно к лёгким, где он будет выведен из организма при выдохе. Таким образом, эритроциты служат главным звеном в системе доставки кислорода к клеткам и удалении продуктов метаболизма, поддерживая гомеостаз и нормальное функционирование всех органов.

III. Вспомогательная функция: Транспорт углекислого газа

3.1. Перенос углекислоты в виде бикарбонатов

Эритроциты эффективно выводят углекислый газ, превращая его в растворимые бикарбонаты и транспортируя их к лёгким. При проникновении CO₂ в клетку происходит быстрая реакция с водой, катализируемая ферментом карбоангидразой, в результате которой образуются карбоническая кислота, а затем и ионы H⁺ и HCO₃⁻. Ионы бикарбоната мигрируют из эритроцита в плазму, заменяя их хлоридными ионами (Cl⁻) – процесс, известный как хлорный обмен. Это поддерживает электрохимический баланс клетки и позволяет переносить до 70 % всего CO₂, образующегося в тканях.

При достижении лёгочных капилляров концентрация O₂ резко возрастает, а давление CO₂ падает. Бикарбонат из плазмы возвращается в эритроциты, где под действием той же карбоангидразы вновь преобразуется в CO₂, который затем диффундирует в альвеолы и выводится из организма.

Ключевые этапы переноса CO₂ в виде бикарбонатов:

- захват CO₂ тканями и его растворение в плазме;

- ускоренное гидролизование CO₂ под действием карбоангидразы внутри эритроцита;

- образование H⁺ и HCO₃⁻;

- обмен HCO₃⁻ на Cl⁻ (хлорный обмен) для сохранения зарядового баланса;

- доставка бикарбонатов к лёгким через кровь;

- обратное преобразование HCO₃⁻ в CO₂ и его выведение.

Таким образом, эритроциты обеспечивают непрерывный и эффективный цикл удаления углекислого газа, поддерживая кислотно‑щелочной гомеостаз организма.

3.2. Роль карбоангидразы

Эритроциты содержат огромные количества карбоангидразы, что делает их центром быстрой химической трансформации углекислого газа. Фермент катализирует обратимую реакцию CO₂ + H₂O ⇌ H₂CO₃ ⇌ H⁺ + HCO₃⁻, мгновенно преобразуя растворённый газ в ионы бикарбоната и обратно. Благодаря этому процессу кровь эффективно уносит CO₂ из тканей и доставляет его в лёгкие для выведения.

- При поступлении CO₂ из метаболически активных тканей карбоангидраза ускоряет его гидратацию, образуя бикарбонат, который в значительной части переносится в плазме.

- В лёгких, где парциальное давление CO₂ снижается, фермент быстро обратит реакцию, высвобождая газ для последующего выдоха.

- Параллельно с транспортом CO₂ фермент регулирует концентрацию свободных ионов водорода, тем самым поддерживая стабильный pH крови, что критично для функционирования всех клеток.

- Высокая активность карбоангидразы способствует усилению эффекта Бора, улучшая высвобождение кислорода из гемоглобина в тканях.

- Кроме того, фермент участвует в метаболизме оксида азота, способствуя его превращению в стабильные формы, что влияет на сосудистый тонус.

Таким образом, карбоангидраза в эритроцитах обеспечивает мгновенный обмен газов, поддерживает кислотно‑щелочной баланс и способствует оптимальному снабжению кислородом, делая красные клетки незаменимыми элементами кровяного состава.

3.3. Буферные свойства крови

Эритроциты — это не просто переносчики кислорода, они являются главным элементом системы буферизации крови. При попадании в плазму углекислого газа часть его преобразуется в карбонильную кислоту, а затем в бикарбонат, который удерживается в плазме. Однако значительная часть CO₂ связывается непосредственно с гемоглобином внутри эритроцитов, образуя карбаматные соединения. Этот процесс быстро нейтрализует избыток кислоты и поддерживает стабильный pH крови.

- Гемоглобин в эритроцитах обладает способностью принимать и отдавать протоны, что позволяет быстро реагировать на изменения кислотности.

- При образовании карбамида (карбаминогемоглобина) часть протонов фиксируется, а затем высвобождается при необходимости, обеспечивая дополнительный буферный резерв.

- Эритроциты активно участвуют в обмене ионов водорода через мембранные протонные каналы, регулируя концентрацию H⁺ в плазме.

Эти механизмы работают совместно с бикарбонатной системой плазмы, создавая двойной щит против колебаний pH. Благодаря высокой концентрации гемоглобина в эритроцитах, буферный потенциал крови достигает значительных величин, позволяя организму выдерживать метаболические нагрузки без опасных отклонений кислотно‑щелочного баланса. В результате, даже при интенсивных физических нагрузках или внезапных изменениях метаболизма, кровь сохраняет необходимую степень нейтральности, что критически важно для функционирования всех клеток организма.

IV. Дополнительные функции

4.1. Поддержание вязкости крови

Эритроциты – основная составляющая, определяющая вязкость крови. Их уникальная форма, гибкость и способность к взаимному взаимодействию формируют оптимальное сопротивление потоку, позволяя крови эффективно перемещаться по сосудистой системе. При низкой концентрации эритроцитов жидкость становится слишком текучей, что приводит к недостаточному переносу кислорода и нарушению гомеостаза. При избыточном их количестве вязкость возрастает, увеличивая нагрузку на сердце и способствуя развитию гипертензии.

Важнейшие механизмы, обеспечивающие стабильность вязкости, включают:

- Дисперсность – равномерное распределение эритроцитов в плазме препятствует локальному скоплению клеток и образованию микро‑тромбов.

- Эластичность мембраны – гибкая оболочка позволяет клеткам деформироваться при прохождении через узкие сосуды, сохраняя плавность потока.

- Агрегация – контролируемое сцепление эритроцитов в виде «rouleaux» регулирует микроскопическое сопротивление, особенно при низкой скорости кровотока.

- Взаимодействие с плазменными белками – альбумин, фибриноген и другие белки модулируют степень сцепления клеток, тем самым поддерживая оптимальный уровень реологии.

Эти факторы работают синергично, поддерживая постоянную вязкость крови в широком диапазоне физиологических условий. Любые отклонения в количестве или свойствах эритроцитов приводят к изменению реологических параметров, что в свою очередь отражается на работе сердечно‑сосудистой системы. Поддержание правильного баланса эритроцитов является критическим аспектом сохранения гемодинамической стабильности и общего здоровья организма.

4.2. Регуляция артериального давления (непрямое участие)

Эритроциты способны влиять на артериальное давление не напрямую, а через ряд физиологических механизмов, которые изменяют свойства крови и реакцию сосудов. Их основной вклад связан с контролем вязкости крови: при повышении гемоглобина и количества эритроцитов кровь становится более густой, что усиливает сопротивление сосудистому руслу и приводит к небольшому повышению давления. При понижении концентрации клеток вязкость снижается, и сопротивление падает, что способствует снижению давления.

Кроме того, эритроциты участвуют в регуляции уровня оксида азота (NO). Гемоглобин в их составе способен связывать и нейтрализовать свободный NO, уменьшая его доступность для сосудистых гладкомышечных клеток. Снижение концентрации NO приводит к сужению сосудов, повышая периферическое сопротивление и артериальное давление. При уменьшении количества эритроцитов эффективность этой «ловушки» снижается, уровень NO возрастает, сосуды расширяются, и давление падает.

Кислородная транспортная функция эритроцитов также оказывает косвенное воздействие. При гипоксии тканей сосудистый тонус усиливается за счёт активации рецепторов, чувствительных к низкому уровню кислорода, что вызывает сужение артериол и рост давления. Эффективная доставка кислорода эритроцитами уменьшает стимуляцию этих рецепторов, способствуя нормализации тонуса сосудов.

Наконец, через влияние на почечный кровоток эритроциты влияют работу ренин-ангиотензиновой системы. При повышенной вязкости крови или ограниченной доставки кислорода к почкам происходит активация механизмов, стимулирующих секрецию ренина, что в конечном итоге повышает артериальное давление. При улучшении гемодинамики и оксигенации почечного паренхима эти сигналы ослабляются, и система возвращается к базовому уровню активности.

Таким образом, эритроциты регулируют артериальное давление, изменяя вязкость крови, модифицируя доступность оксида азота, обеспечивая кислородную поддержку тканей и влияя на почечные механизмы контроля давления. Эти эффекты работают совместно, создавая сложную сеть косвенных регуляторных связей.

V. Жизненный цикл

5.1. Эритропоэз: Образование

Эритропоэз – процесс, при котором в красном костном мозге образуются новые эритроциты, обеспечивая постоянное обновление кровяного «транспорта» кислорода. Всё начинается с мультипотентных гемопоэтических стволовых клеток, которые под действием эритропоэтина, вырабатываемого почками при снижении парциального давления кислорода, переходят в более специализированные предшественники – эритроидные протобласты.

Дальнейшее развитие проходит через несколько чётко определённых стадий:

- Прор erythroblast – крупная, с ярко выраженным ядром, активное синтезирование гемоглобина.

- Базофильный эритробласт – появляются базофильные гранулы, усиливается синтез гемоглобина, ядро начинает уменьшаться.

- Полихроматический эритробласт – гемоглобин заполняет цитоплазму, клетки приобретают более тёмный оттенок, ядро уже почти исчезает.

- Ортокроматический эритробласт – ядро полностью удаляется, клетки становятся почти готовыми к выходу из костного мозга.

После утраты ядра образуется ретикулоцит – почти зрелая форма, содержащая остатки рибосом и митохондрий. За 1–2 дня ретикулоцит выходит в кровоток, где в течение 24–48 часов полностью трансформируется в эритроцит, лишённый органелл и способный к длительной циркуляции (около 120 дней).

Ключевые условия, без которых процесс прерывается, включают достаточное поступление железа, витамина B12 и фолиевой кислоты. Дефицит любого из этих элементов приводит к гипоплазии костного мозга и развитию анемий различного типа.

Готовые эритроциты обладают уникальными свойствами: гибкая бицепсная мембрана позволяет им проходить через узкие сосуды, а огромный запас гемоглобина обеспечивает перенос почти 98 % кислорода от лёгких к тканям и возврат углекислого газа в лёгкие для выведения. Кроме того, они участвуют в буферизации крови, стабилизируя pH за счёт связывания и высвобождения ионов водорода.

Таким образом, образующаяся в костном мозге система эритроцитов гарантирует эффективный газообмен, поддержание кислотно‑щелочного баланса и сохранение вязкости крови, что является фундаментом нормального функционирования организма.

5.2. Продолжительность жизни

5.2. Продолжительность жизни

Эритроциты находятся в циркуляции около четырёх месяцев. За это время каждый из них проходит через тысячи микрососудов, доставляя кислород к тканям и унося углекислый газ от них. Средняя продолжительность жизни составляет 120 дней, после чего клетки изнашиваются и подлежат удалению.

- Стадия созревания. После выхода из костного мозга клетки полностью заполняются гемоглобином и теряют ядро, что делает их гибкими и способными к деформации в узких капиллярах.

- Эксплуатационный период. В течение первых 100‑120 дней эритроциты эффективно участвуют в газообмене, поддерживая кислотно‑щелочной баланс крови.

- Старение и удаление. По мере старения мембрана клетки утрачивает эластичность, а механизмы очистки в селезёнке распознают изменённые структуры. Селезёнка и печень поглощают старые клетки, расщепляя гемоглобин до билирубина и железа, которое рециклируется.

На продолжительность жизни влияют несколько факторов: генетические дефекты (например, серповидноклеточная анемия), дефицит витамина B12, хронические заболевания печени, а также воздействие токсинов. При нарушении этих параметров срок жизни эритроцитов может сократиться до нескольких дней, что приводит к анемии и необходимости ускоренного синтеза новых клеток.

Понимание длительности существования эритроцитов позволяет прогнозировать состояние гемато‑окислительного баланса и своевременно корректировать лечение при отклонениях.

5.3. Деградация и утилизация

5.3. Деградация и утилизация

Эритроциты проживают в кровотоке около 120 дней, после чего их мембрана теряет гибкость, а внутреннее содержимое – способность к эффективному переносу кислорода. Старая клетка попадает в печёночную и селезёночную систему макрофагов, где начинается её разрушение.

- Фагоцитоз. Макрофаги поглощают старый эритроцит, образуя фагосому, в которой происходит распад клеточных компонентов.

- Разложение гемоглобина. Гемоглобин отделяется от мембраны, гемовая часть окисляется до билвердина, а железо высвобождается.

- Рециклинг железа. Свободное железо быстро улавливается транспортерами и возвращается в кровоток, где связывается с трансферрином для повторного использования при синтезе новых эритроцитов.

- Образование билирубина. Билвердин преобразуется в билирубин, который транспортируется к печени, где конъюгируется и выводится в желчь.

Печёночные клетки выводят конъюгированный билирубин в кишечник, где он частично преобразуется микробами в уробилиноген и уходит с калом, придавая ему характерный цвет. Остальная часть билирубина реабсорбируется, возвращается в печень и снова выводится.

Таким образом, система деградации и утилизации эритроцитов обеспечивает непрерывный оборот железа, предотвращает накопление токсичных продуктов распада гемоглобина и поддерживает гомеостаз крови. Всё происходит без задержек, благодаря слаженной работе макрофагов, печени и желчевыводящих путей.

VI. Клиническое значение

6.1. Состояния, связанные с дефицитом (анемии)

Эритроциты – главные переносчики кислорода от лёгких к тканям и выводчики углекислого газа обратно в лёгкие. При их недостатке организм не получает достаточного количества кислорода, что быстро проявляется в виде утомляемости, одышки и бледности кожи. Дефицитные состояния, известные как анемии, делятся на несколько основных форм.

-

Железодефицитная анемия. Недостаток железа ограничивает синтез гемоглобина, поэтому каждый эритроцит содержит меньше железа и переносит меньше кислорода. Симптомы включают слабость, головокружение и ломкость ногтей.

-

Витаминно‑кобаламинная (витамин B12) и фолиевая анемия. Дефицит этих витаминов нарушает деление клеток в костном мозге, приводя к появлению аномально больших и нефункциональных эритроцитов. Пациенты часто жалуются на онемение конечностей и проблемы с памятью.

-

Анемия хронических заболеваний. При длительном воспалении или инфекции вырабатываются цитокины, которые подавляют продукцию эритроцитов и ускоряют их разрушение. Тканям доставляется меньше кислорода, но признаки часто маскируются под симптомы основного заболевания.

-

Гемолитическая анемия. Здесь ускоренное разрушение эритроцитов происходит из‑за аутоиммунных реакций, наследственных дефектов мембран или токсических воздействий. Появляются желтушность, боли в животе и повышенный уровень билирубина.

-

Апластическая анемия. При этом редком состоянии костный мозг полностью теряет способность продуцировать новые кровяные клетки, включая эритроциты. Кровотечения, инфекционные осложнения и сильная утомляемость становятся характерными проявлениями.

Каждая из перечисленных форм приводит к снижению способности крови переносить кислород, что заставляет организм переходить на альтернативные, менее эффективные пути энергетического обеспечения. Быстрое распознавание признаков и своевременная коррекция дефицита позволяют восстановить нормальный уровень эритроцитов и обеспечить ткани необходимым кислородом.

6.2. Состояния, связанные с избытком (эритроцитозы)

Эритроциты — основные транспортёры кислорода от лёгких к тканям и обратно переносят углекислый газ к лёгким для выведения. При избыточном их количестве в крови возникает состояние, известное как эритроцитоз. Этот процесс часто сопровождается повышенной вязкостью плазмы, что усиливает сопротивление кровотоку и создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Причины эритроцитоза разнообразны. Хроническая гипоксия, характерная для проживания на больших высотах или при заболеваниях лёгких, стимулирует костный мозг к ускоренному синтезу гемоглобина и эритроцитов. Некоторые опухоли, выделяющие эритропоэтин, также могут вызвать патологический рост количества красных кровяных телец. Гормональные нарушения, например, избыточная продукция андрогенов, и некоторые генетические дефекты (полицитемия вера) приводят к самостоятельному увеличению их числа.

Клинические проявления эритроцитоза включают:

- головные боли и головокружение из‑за повышенного давления в мозге;

- покраснение кожи, ощущение жара и потливость;

- ухудшение зрения и шум в ушах, вызванные нарушением микроциркуляции;

- повышенная утомляемость, несмотря на кажущееся обилие кислорода в крови;

- тромбозы в венах и артериях, обусловленные сгущением крови.

Диагностировать состояние помогает общий анализ крови: значение гемоглобина, гематокрита и числа эритроцитов выходит за норму. Дополнительные исследования (спектральный анализ эритропоэтина, генетический скрининг) позволяют уточнить этиологию и выбрать оптимальную тактику лечения.

Терапевтические подходы направлены на снижение количества красных клеток и восстановление нормального гемодинамического баланса. При полицитемии вера используют флеботомию — контролируемое удаление крови, что быстро уменьшает гематокрит. При вторичных формах, вызванных гипоксией, назначают кислородную терапию, а при опухолевой основе — лечение основного заболевания и препараты, подавляющие выработку эритропоэтина. При гормональных дисбалансах применяют антиандрогены или корректирующие гормоны.

Профилактика заключается в мониторинге факторов риска: контроль уровня кислорода при работе в горах, своевременное лечение лёгочных заболеваний, регулярные обследования при наличии семейных случаев полицитемии. При соблюдении этих мер можно избежать осложнений, связанных с избыточным количеством эритроцитов, и сохранить эффективность газообмена в организме.