1. Биологические предпосылки

1.1. Репродуктивная система человека

1.1.1. Мужская репродуктивная система

Мужская репродуктивная система состоит из органов, отвечающих за производство и доставку спермы. Основные структуры включают яички, придатки, семявыносящие протоки, семенные пузырьки, предстательную железу и половой член. Яички производят сперматозоиды и тестостерон. Сперматозоиды созревают в придатках яичка, после чего перемещаются по семявыносящим протокам. Семенные пузырьки и предстательная железа вырабатывают жидкости, которые смешиваются со сперматозоидами, образуя семенную жидкость. Во время эякуляции сперма проходит через мочеиспускательный канал и выводится из организма. Для успешного зачатия сперматозоиды должны быть подвижными и в достаточном количестве, так как им предстоит преодолеть путь к женской яйцеклетке.

1.1.2. Женская репродуктивная система

Женская репродуктивная система включает в себя внутренние и внешние органы, обеспечивающие зачатие, вынашивание и рождение ребенка. Основными внутренними органами являются яичники, фаллопиевы трубы, матка и влагалище. Яичники производят яйцеклетки и гормоны, такие как эстроген и прогестерон. Каждый месяц в одном из яичников созревает яйцеклетка, которая затем попадает в фаллопиеву трубу.

Фаллопиевы трубы соединяют яичники с маткой. Именно здесь чаще всего происходит оплодотворение, если яйцеклетка встречается со сперматозоидом. После этого оплодотворенная яйцеклетка перемещается в матку, где прикрепляется к ее стенке и начинает развиваться в эмбрион.

Матка — это мышечный орган, способный растягиваться во время беременности. Ее внутренний слой, эндометрий, утолщается каждый месяц, готовясь к возможной беременности. Если оплодотворения не происходит, эндометрий отторгается, что приводит к менструации.

Влагалище служит каналом для выхода менструальной крови, а также участвует в половом акте, через который сперматозоиды попадают в женский организм. Наружные половые органы включают большие и малые половые губы, клитор и преддверие влагалища, выполняющие защитную и чувствительную функции.

1.2. Половые клетки

1.2.1. Сперматозоиды

Сперматозоиды — это мужские половые клетки, необходимые для процесса зачатия. Они вырабатываются в яичках и имеют уникальное строение, позволяющее им активно двигаться. Каждый сперматозоид состоит из головки, шейки и хвоста. В головке содержится генетический материал — 23 хромосомы, которые соединяются с хромосомами яйцеклетки при оплодотворении.

Производство сперматозоидов начинается в период полового созревания и продолжается всю жизнь. Этот процесс называется сперматогенезом и занимает около 64 дней. Сперматозоиды созревают в придатке яичка, где приобретают подвижность и способность к оплодотворению.

Во время эякуляции миллионы сперматозоидов попадают в женские половые пути, но только один из них сможет проникнуть в яйцеклетку. Для этого они преодолевают долгий путь, и многие погибают из-за кислой среды или других препятствий. Наиболее жизнеспособные и подвижные сперматозоиды достигают маточной трубы, где может произойти оплодотворение.

Качество сперматозоидов зависит от множества факторов, включая здоровье мужчины, питание и образ жизни. Вредные привычки, стресс и болезни могут снижать их количество и активность, что влияет на вероятность зачатия.

1.2.2. Яйцеклетки

Яйцеклетки — это женские половые клетки, без которых зачатие невозможно. Они образуются в яичниках и содержат половину генетического материала, необходимого для развития нового организма. Каждый месяц в процессе овуляции одна зрелая яйцеклетка выходит из яичника и попадает в маточную трубу, где может встретиться со сперматозоидом.

Размер яйцеклетки значительно больше, чем у сперматозоида, — она одна из самых крупных клеток человеческого тела. В отличие от мужских половых клеток, которые вырабатываются постоянно, запас яйцеклеток у женщины формируется ещё до рождения и постепенно расходуется в течение жизни.

Для успешного оплодотворения яйцеклетка должна быть жизнеспособной, а её оболочка — достаточно проницаемой, чтобы пропустить сперматозоид. После слияния с мужской клеткой начинается деление, и образуется зародыш, который позже имплантируется в стенку матки. Если оплодотворение не происходит, яйцеклетка разрушается и выводится из организма во время менструации.

1.3. Гормональная регуляция

Гормональная регуляция обеспечивает процессы, необходимые для зачатия и вынашивания ребенка. В организме женщины и мужчины вырабатываются специфические гормоны, которые контролируют репродуктивную функцию. У мужчин тестостерон стимулирует выработку сперматозоидов, а у женщин эстроген и прогестерон регулируют менструальный цикл и подготовку матки к возможной беременности.

Во время овуляции уровень эстрогена достигает максимума, что приводит к выходу яйцеклетки из яичника. Если в этот момент происходит оплодотворение, начинает вырабатываться хорионический гонадотропин, который поддерживает развитие плода. Прогестерон обеспечивает сохранение беременности, подготавливая слизистую оболочку матки для имплантации эмбриона и предотвращая отторжение.

Гормоны гипофиза — фолликулостимулирующий и лютеинизирующий — управляют работой яичников и семенников. Их секреция зависит от сигналов гипоталамуса, который выделяет гонадолиберин. Этот сложный механизм гарантирует синхронность процессов, необходимых для успешного зачатия. Нарушения в гормональном балансе могут привести к бесплодию или осложнениям во время беременности, поэтому эндокринная система строго регулируется организмом.

Во время беременности плацента становится дополнительным источником гормонов, поддерживающих развитие плода. Она вырабатывает эстрогены, прогестерон и плацентарный лактоген, которые адаптируют организм матери к новому состоянию. После родов уровень этих гормонов снижается, что способствует восстановлению нормального цикла или началу лактации, если женщина кормит грудью.

2. Процесс зачатия

2.1. Овуляция

Овуляция — это процесс выхода зрелой яйцеклетки из яичника в маточную трубу. Она происходит примерно в середине менструального цикла, обычно между 12-м и 16-м днями при 28-дневном цикле. Этот момент наиболее благоприятен для зачатия, так как яйцеклетка готова к оплодотворению.

Гормональные изменения регулируют овуляцию. В первой фазе цикла фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) способствует росту фолликулов в яичнике. Один из них становится доминантным и выпускает яйцеклетку под действием лютеинизирующего гормона (ЛГ). После выхода яйцеклетка перемещается по маточной трубе, где может встретиться со сперматозоидом.

Если оплодотворение не происходит, яйцеклетка распадается, и через некоторое время начинается менструация. При успешном оплодотворении она прикрепляется к стенке матки, и начинается развитие беременности.

Признаки овуляции могут включать:

- изменение выделений (они становятся более прозрачными и тягучими);

- небольшое повышение базальной температуры;

- легкие болевые ощущения внизу живота;

- усиление полового влечения.

Понимание этого процесса помогает определить фертильные дни, что важно как для планирования беременности, так и для предохранения.

2.2. Путь сперматозоидов

Сперматозоиды начинают свой путь в яичках, где они образуются в течение примерно 74 дней. После созревания они перемещаются в придатки яичек, где накапливаются и приобретают подвижность.

Во время эякуляции сперматозоиды смешиваются с секретом семенных пузырьков и предстательной железы, образуя сперму. Эта жидкость помогает им выжить в кислой среде влагалища и содержит питательные вещества для энергии.

После попадания во влагалище сперматозоиды должны преодолеть цервикальный канал, который открывается лишь в период овуляции. Самые подвижные из них пробираются через слизь и попадают в матку, а затем в фаллопиевы трубы.

Только один сперматозоид сможет оплодотворить яйцеклетку. Для этого он должен разрушить ее внешний слой с помощью ферментов, содержащихся в его головке. После проникновения генетический материал объединяется, и начинается развитие новой жизни.

Весь путь занимает от нескольких часов до суток, и лишь немногие сперматозоиды достигают конечной цели. Большинство погибает из-за естественных барьеров женской репродуктивной системы.

2.3. Оплодотворение

2.3.1. Формирование зиготы

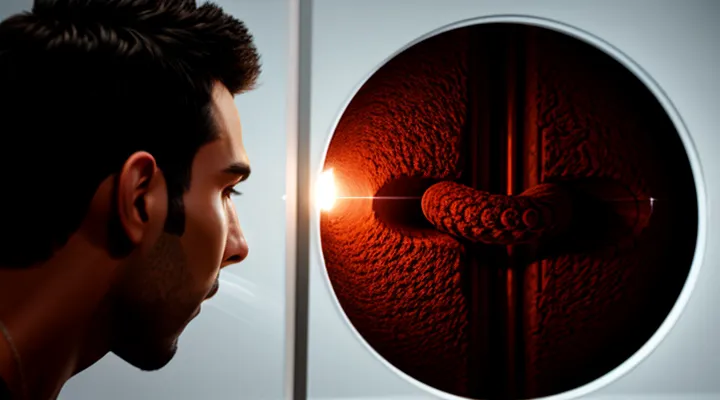

Формирование зиготы — это первый и фундаментальный этап в зарождении новой жизни. Оно происходит в результате слияния мужской и женской половых клеток — сперматозоида и яйцеклетки. Этот процесс называется оплодотворением и обычно происходит в маточной трубе. Сперматозоид, преодолев долгий путь через женские половые пути, достигает яйцеклетки. Для успешного оплодотворения он должен пройти через её внешний слой — лучистый венец и блестящую оболочку.

После проникновения сперматозоида в яйцеклетку их генетический материал объединяется. Ядра обеих клеток сливаются, образуя диплоидный набор хромосом — 46 у человека. Теперь оплодотворённая яйцеклетка называется зиготой. Она содержит всю генетическую информацию, необходимую для развития нового организма. Зигота начинает делиться через 24–30 часов после оплодотворения, запуская процесс эмбриогенеза.

Первые деления зиготы происходят по мере её продвижения по маточной трубе в сторону матки. Эти ранние этапы дробления приводят к образованию многоклеточной структуры — морулы, а затем бластоцисты. Бластоциста имплантируется в стенку матки, где продолжает развиваться, давая начало всем тканям и органам будущего ребёнка. Таким образом, формирование зиготы — это отправная точка сложного биологического процесса, который приводит к появлению новой жизни.

3. Развитие нового организма

3.1. Ранние этапы

3.1.1. Имплантация

Процесс имплантации начинается после оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом. Оплодотворённая яйцеклетка, или зигота, начинает делиться, превращаясь в бластоцисту. Бластоциста движется по маточной трубе в сторону матки, где происходит её прикрепление к эндометрию — внутреннему слою матки.

Эндометрий к этому моменту должен быть достаточно подготовленным: он утолщается и насыщается кровеносными сосудами. Если условия подходящие, бластоциста прикрепляется к стенке матки, после чего начинается процесс инвазии — проникновения в эндометрий. Клетки бластоцисты выделяют ферменты, которые помогают ей внедриться в ткань.

Имплантация — критический этап, от которого зависит дальнейшее развитие беременности. Если прикрепление прошло успешно, бластоциста продолжает расти, формируя плаценту и эмбрион. В случае неудачи беременность не наступает, и эндометрий отторгается во время менструации.

Успешная имплантация зависит от нескольких факторов:

- качество бластоцисты;

- состояние эндометрия;

- гормональный баланс;

- отсутствие воспалительных процессов.

После имплантации начинается выработка хорионического гонадотропина, который поддерживает беременность и является маркером для тестов.

3.1.2. Формирование эмбриона

Формирование эмбриона начинается после оплодотворения, когда сперматозоид сливается с яйцеклеткой. Это создает зиготу — первую клетку нового организма. Зигота содержит полный набор хромосом, половину от матери и половину от отца.

В течение первых суток зигота начинает делиться, образуя две клетки, затем четыре, восемь и так далее. Этот процесс называется дроблением. Клетки на этом этапе называются бластомерами. Через несколько дней образуется морула — плотный шар из 16-32 клеток.

Морула продолжает развиваться, и внутри нее формируется полость, заполненная жидкостью. Теперь это бластоциста, состоящая из двух частей: трофобласта (внешний слой) и эмбриобласта (внутренняя клеточная масса). Трофобласт позже станет плацентой, а эмбриобласт разовьется в сам эмбрион.

Примерно на 5-7 день после оплодотворения бластоциста прикрепляется к стенке матки — начинается имплантация. Клетки трофобласта помогают ей внедриться в эндометрий. Если этот процесс проходит успешно, эмбрион получает доступ к питательным веществам и кислороду через кровь матери.

Далее эмбриобласт дифференцируется, образуя три зародышевых листка: эктодерму, мезодерму и эндодерму. Из них разовьются все органы и ткани будущего ребенка. К концу второй недели после оплодотворения начинается формирование основных структур, таких как нервная трубка и сердце.

3.1.3. Образование плаценты

После имплантации эмбриона в стенку матки начинается формирование плаценты. Этот орган развивается из клеток трофобласта, которые активно делятся и дифференцируются. Плацента обеспечивает связь между организмом матери и плода, выполняя несколько критических функций.

Через плаценту происходит обмен кислородом, питательными веществами и продуктами жизнедеятельности. Она также вырабатывает гормоны, поддерживающие беременность, такие как прогестерон и хорионический гонадотропин. Структурно плацента состоит из ворсин хориона, погруженных в лакуны с материнской кровью, что позволяет эффективно осуществлять обмен веществ.

По мере развития плода плацента увеличивается в размерах и совершенствуется. К концу первого триместра она полностью формируется и продолжает функционировать до самых родов. После рождения ребенка плацента отделяется от стенки матки и выходит наружу, завершая свой биологический цикл.

3.2. Этапы внутриутробного развития

3.2.1. Первый триместр

Первый триместр — это начальный этап беременности, который длится примерно 12 недель. В этот период происходит формирование основных органов и систем будущего ребенка.

Оплодотворенная яйцеклетка начинает делиться, превращаясь в эмбрион. К концу третьей недели зародыш имплантируется в стенку матки, где получает питание через плаценту. В первые недели формируются зачатки нервной системы, сердца и кровеносных сосудов.

К шестой неделе уже можно различить голову, зачатки конечностей и начинается биение сердца. К восьмой неделе эмбрион приобретает более человеческие черты: появляются пальцы, формируются глаза, уши и внутренние органы.

К концу первого триместра плод достигает размера около 7-8 см. У него уже есть все основные органы, хотя они еще не полностью развиты. В это время у будущей матери могут появиться такие симптомы, как тошнота, усталость и изменения в аппетите.

Первый триместр — критический период, так как именно сейчас закладывается здоровье ребенка. Важно избегать вредных факторов, таких как алкоголь, курение и некоторые лекарства.

3.2.2. Второй триместр

Второй триместр беременности длится с 13-й по 27-ю неделю. В этот период развитие плода становится более заметным, а организм женщины адаптируется к новому состоянию.

На 13–16 неделях у плода формируются основные черты лица, появляются зачатки зубов, активно развивается костная система. Сердце уже перекачивает кровь, а печень начинает вырабатывать желчь. Женщина может впервые почувствовать шевеления, хотя они пока слабые и нерегулярные.

К 17–20 неделям плод покрывается тонкими волосками — лануго, которые помогают удерживать защитную смазку на коже. Развивается слух, и ребенок начинает реагировать на внешние звуки. У женщины увеличивается живот, исчезают ранние симптомы токсикоза, но может появиться изжога из-за растущей матки.

С 21-й по 27-ю неделю происходит стремительный рост плода. Формируются легкие, хотя они еще не готовы к самостоятельному дыханию. Активно работает пищеварительная система, ребенок заглатывает околоплодные воды и выделяет мочу. Шевеления становятся сильнее и чаще. В этот период важно следить за питанием и избегать чрезмерных нагрузок, так как организм работает в усиленном режиме.

3.2.3. Третий триместр

Третий триместр беременности начинается с 28-й недели и длится до самых родов. В этот период ребенок активно растет, набирает вес и готовится к жизни вне материнского организма.

К 32-й неделе плод уже имеет развитые органы чувств: он различает свет через стенки матки, реагирует на звуки и даже может запоминать голос матери. Кожа становится менее прозрачной, под ней накапливается жировая прослойка, помогающая сохранять тепло после рождения.

К 36-й неделе ребенок занимает окончательное положение, чаще всего головой вниз, что оптимально для естественных родов. Легкие завершают формирование сурфактанта — вещества, предотвращающего слипание альвеол при первом вдохе.

На последних неделях движения плода могут стать менее активными из-за тесноты, но они остаются регулярными. Организм матери начинает подготовку к родам: возможны тренировочные схватки, опущение живота, увеличение выделений.

Роды могут начаться в любой момент после 37-й недели — с этого срока беременность считается доношенной. Если родовая деятельность не начинается к 40–42-й неделе, врачи могут принять решение о стимуляции.

3.3. Рост и созревание органов

Рост и созревание органов — это сложный процесс, который начинается задолго до рождения. Уже на этапе эмбрионального развития формируются зачатки всех основных систем организма. Клетки делятся, дифференцируются и объединяются в ткани, а затем в органы. Например, сердце начинает биться на ранних сроках, а к концу первого триместра у плода можно разглядеть основные черты лица и конечностей.

После рождения развитие органов не останавливается. Некоторые из них, такие как мозг или легкие, продолжают совершенствоваться в течение нескольких лет. Головной мозг, например, активно формирует новые нейронные связи в ответ на обучение и внешние стимулы. Половые органы также проходят несколько стадий созревания. У мальчиков яички постепенно опускаются в мошонку, а у девочек формируются яичники, которые будут содержать запас яйцеклеток на всю жизнь.

Гормоны оказывают значительное влияние на этот процесс. В подростковом возрасте резко увеличивается выработка тестостерона у мальчиков и эстрогена у девочек. Это приводит к изменениям в теле: росту мышц, появлению вторичных половых признаков, началу менструаций у девочек и образованию спермы у мальчиков.

К моменту полового созревания репродуктивная система становится полностью функциональной, что делает возможным зачатие. Однако эмоциональная и социальная зрелость наступают позже, поэтому осознанное отношение к вопросам продолжения рода формируется постепенно.

4. Появление на свет

4.1. Предвестники родов

Предвестники родов — это признаки, которые появляются за несколько дней или недель до начала активной родовой деятельности. Они сигнализируют о том, что организм готовится к родам, но точное время их начала предсказать невозможно.

Один из первых признаков — опущение живота. Это происходит, когда головка ребенка прижимается ко входу в малый таз, и дно матки опускается ниже. Беременная может заметить, что стало легче дышать, но при этом участилось мочеиспускание из-за давления на мочевой пузырь.

За несколько дней до родов может отойти слизистая пробка — густая слизь с небольшими прожилками крови. Она закрывает шейку матки во время беременности, защищая плод от инфекций. Отхождение пробки не означает, что роды начнутся сразу, но это явный сигнал, что процесс приближается.

Ложные схватки (схватки Брэкстона-Хикса) становятся более ощутимыми. В отличие от истинных схваток, они нерегулярные и не усиливаются со временем. Их цель — подготовить матку к предстоящей работе.

У некоторых женщин перед родами появляется диарея или тошнота — так организм очищается, освобождая место для продвижения ребенка. Также может снизиться вес на 1–2 кг из-за уменьшения отеков и выведения лишней жидкости.

Эмоциональное состояние часто меняется: от прилива энергии до сильной усталости. Это связано с гормональной перестройкой и подсознательной подготовкой к родам.

Важно помнить, что у каждой женщины предвестники проявляются по-разному. Если возникают сомнения, лучше проконсультироваться с врачом.

4.2. Стадии родов

4.2.1. Раскрытие шейки матки

Раскрытие шейки матки — это процесс, при котором шейка матки расширяется и укорачивается, позволяя плоду продвинуться по родовым путям. Этот этап является естественной частью родов и происходит под действием схваток. Сначала шейка матки постепенно размягчается, затем начинает раскрываться. У первородящих женщин сначала сглаживается внутренний зев, после чего начинается раскрытие наружного. У повторнородящих оба процесса могут идти одновременно.

Раскрытие измеряется в сантиметрах: полным считается раскрытие на 10 см. До 4 см проходит латентная фаза, которая может длиться несколько часов. Далее наступает активная фаза, когда раскрытие ускоряется. В этот период схватки становятся чаще и интенсивнее. Женщина может ощущать давление внизу живота и спине, иногда появляются кровянистые выделения — это нормально.

На процесс влияют несколько факторов: сила и регулярность схваток, положение плода, эластичность тканей. Если раскрытие идет медленно, врач может принять решение о стимуляции. В редких случаях требуется кесарево сечение. После полного раскрытия начинаются потуги, и ребенок появляется на свет.

4.2.2. Изгнание плода

Изгнание плода — это процесс, завершающий беременность, при котором плод и окружающие его оболочки покидают организм матери. Оно происходит под действием гормонов, запускающих родовую деятельность. Матка начинает активно сокращаться, шейка постепенно раскрывается, позволяя плоду продвигаться по родовым путям.

Сначала схватки учащаются, усиливая давление на плод и способствуя его опущению. Затем подключаются потуги — рефлекторные сокращения мышц брюшного пресса, помогающие вытолкнуть ребёнка наружу. После появления головки остальные части тела выходят легче. В завершение рождается плацента, что свидетельствует об окончании процесса.

Иногда изгнание плода требует медицинского вмешательства, например, при слабой родовой деятельности или неправильном положении ребёнка. В таких случаях применяют стимуляцию, вакуум-экстракцию или кесарево сечение. Этот этап родов — естественный, но сложный физиологический процесс, требующий от организма матери значительных усилий.

4.2.3. Отделение последа

После рождения ребёнка наступает завершающий этап родов — отделение последа. Плацента, пуповина и плодные оболочки, которые вместе называются последом, должны выйти из матки в течение 30 минут после появления малыша.

Сначала матка продолжает сокращаться, что приводит к постепенному отслоению плаценты от её стенки. Врач или акушерка могут помочь этому процессу, осторожно потягивая за пуповину или надавливая на живот роженицы. Важно, чтобы послед вышел полностью — оставшиеся части могут вызвать кровотечение или инфекцию.

Если плацента не отделяется самостоятельно, применяют ручное отделение. Это делают под наркозом, аккуратно вводя руку в матку и отделяя послед вручную. После извлечения его тщательно осматривают, чтобы убедиться в целостности.

Завершающий этап — проверка матки на сокращение. Если она не сокращается должным образом, могут ввести препараты, стимулирующие её тонус. Это помогает избежать осложнений и способствует восстановлению организма.

4.3. Адаптация новорожденного

Адаптация новорожденного начинается с первых секунд жизни. После появления на свет ребенок сталкивается с резким изменением среды: вместо тепла и влаги материнской утробы — прохладный воздух, яркий свет и гравитация. Первый вдох запускает работу легких, а крик помогает раскрыть альвеолы. Кровообращение перестраивается, закрываются фетальные шунты между камерами сердца, и организм начинает функционировать самостоятельно.

В первые минуты важно обеспечить контакт «кожа к коже» с матерью. Это стабилизирует температуру тела новорожденного, снижает стресс и способствует выработке окситоцина у женщины, что ускоряет отделение плаценты. Ребенка обтирают стерильными пеленками, но не удаляют первородную смазку — она защищает кожу от бактерий. Пуповину перерезают после прекращения пульсации, чтобы малыш получил максимум крови с железом и иммунными клетками.

В течение первых суток происходит ряд критических изменений. Почки начинают фильтровать жидкость, кишечник заселяется микрофлорой, а печень расщепляет билирубин. Из-за незрелости ферментных систем у многих детей развивается физиологическая желтуха — это нормально, если уровень пигмента не превышает допустимых значений. Стул меняется с мекония на переходный, а затем на грудничковый. Важно приложить ребенка к груди в первые 2 часа: молозиво содержит антитела и пребиотики, которые формируют иммунитет и микрофлору.

На 3–5 день жизни организм адаптируется к новому режиму питания. Желудок, вмещавший всего 5–7 мл, постепенно растягивается до 30–50 мл. Учащенное дыхание (40–60 вдохов в минуту) и сердцебиение (120–160 ударов) — не патология, а приспособление к высоким энергозатратам. Сон занимает 18–20 часов в сутки, но циклы короткие — по 50–60 минут. В этот период возможна потеря 5–8% веса из-за вывода лишней жидкости — это не требует вмешательства, если к 10–14 дню масса восстанавливается.

К концу первой недели заживает пупочная ранка, а к месяцу — полностью формируется кровообращение взрослого типа. Зрение фокусируется на расстоянии 20–30 см — оптимально для распознавания лица матери во время кормления. Слух, хотя и развит до рождения, теперь настраивается на частоту человеческой речи. Рефлексы (сосательный, хватательный, Моро) постепенно угасают, уступая место осознанным движениям. Этот этап закладывает основу для дальнейшего физического и психоэмоционального развития.