1. Основные аспекты

1.1. Общие сведения

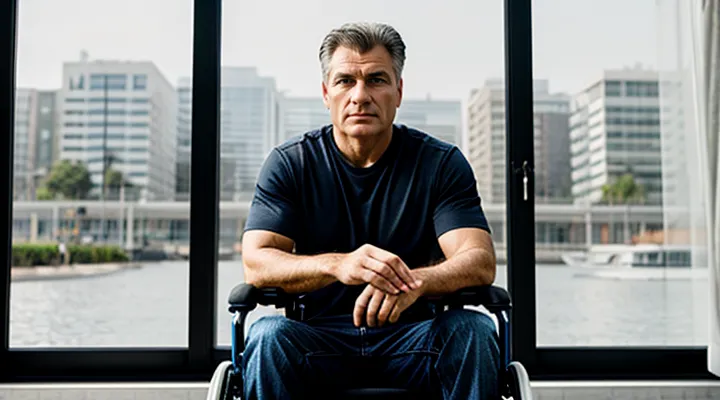

Паралич — это полная или частичная потеря двигательной функции мышц, вызванная нарушением работы нервной системы. Он возникает из-за повреждения нервных путей, связывающих мозг с мышцами, что приводит к невозможности произвольного управления движениями.

Основные причины включают повреждение спинного или головного мозга, инсульт, травмы, инфекции и нейродегенеративные заболевания. В зависимости от локализации поражения паралич может затрагивать одну конечность, половину тела или все тело.

Существует несколько видов паралича. Монопаралич поражает одну конечность, гемипаралич — одну сторону тела, параплегия — нижние конечности, а тетраплегия — все четыре конечности. Тяжесть состояния варьируется от временной слабости до полной потери двигательной активности.

Паралич может сопровождаться дополнительными симптомами, такими как потеря чувствительности, спазмы мышц или нарушение речи. Лечение зависит от причины и может включать медикаментозную терапию, физическую реабилитацию и хирургические методы.

1.2. Механизм развития

Механизм развития паралича связан с нарушением работы нервной системы, которая управляет движениями тела. Когда сигналы от головного или спинного мозга не передаются к мышцам, возникает потеря мышечного контроля. Это может происходить из-за повреждения нервных волокон, сдавливания нервов или патологических изменений в мозге.

Причины могут быть разными:

- Травмы позвоночника или головы, ведущие к разрыву или повреждению нервных путей.

- Инсульт, при котором нарушается кровоснабжение участков мозга, отвечающих за движение.

- Нейродегенеративные заболевания, такие как рассеянный склероз или боковой амиотрофический склероз, разрушающие нервные клетки.

- Инфекции, поражающие нервную систему, например, полиомиелит или энцефалит.

В зависимости от локализации повреждения паралич может затрагивать одну конечность, половину тела или все тело. Если поражены верхние двигательные нейроны, возникает спастический паралич с повышенным тонусом мышц. При повреждении нижних двигательных нейронов развивается вялый паралич, сопровождающийся слабостью и атрофией мышц.

Восстановление зависит от тяжести повреждения и возможности нервной системы к регенерации. В некоторых случаях функции частично возвращаются благодаря реабилитации и нейропластичности мозга.

2. Виды и классификация

2.1. По степени распространения

2.1.1. Моноплегия

Моноплегия — это форма паралича, при которой поражается только одна конечность. Это может быть рука или нога, но двигательные функции других частей тела сохраняются. Возникает из-за повреждения нервных путей, ведущих к мышцам, или поражения участков мозга, отвечающих за движение.

Причины моноплегии разнообразны. К ним относятся травмы спинного мозга, инсульты, опухоли, воспалительные процессы, такие как рассеянный склероз, или инфекции, влияющие на нервную систему. В некоторых случаях временная моноплегия может быть вызвана сдавлением нерва, например, при длительном нахождении в неудобном положении.

Симптомы проявляются в виде слабости или полного отсутствия движений в поражённой конечности. Иногда наблюдаются сопутствующие нарушения, такие как покалывание, онемение или боль. Диагностика включает неврологическое обследование, методы визуализации (МРТ, КТ) и электрофизиологические тесты для оценки состояния нервов и мышц.

Лечение зависит от причины. Если моноплегия вызвана сдавлением нерва, может помочь физиотерапия и устранение провоцирующего фактора. В случаях инсульта или травмы требуется комплексный подход, включающий медикаментозную терапию, реабилитацию и иногда хирургическое вмешательство. Прогноз варьируется: от полного восстановления до сохранения стойкого дефицита, если повреждение необратимо.

2.1.2. Гемиплегия

Гемиплегия — это форма паралича, при которой поражение охватывает одну половину тела, включая руку и ногу с одной стороны. Возникает из-за повреждения двигательных путей головного или спинного мозга, чаще всего в результате инсульта, травмы или опухоли. Симптомы зависят от локализации повреждения: слабость или полная утрата движений, повышение мышечного тонуса, иногда нарушение чувствительности.

При гемиплегии поражение в левом полушарии мозга приводит к правостороннему параличу, и наоборот. Это связано с перекрестом нервных путей. В тяжелых случаях возможны нарушения речи, если затронуты речевые центры. Восстановление зависит от причины, своевременности лечения и реабилитации.

Основные методы реабилитации включают физиотерапию, лечебную гимнастику и работу с логопедом при необходимости. Прогноз варьируется: у одних пациентов возможен значительный прогресс, у других сохраняются стойкие нарушения. Раннее начало терапии повышает шансы на восстановление двигательных функций.

2.1.3. Параплегия

Параплегия — это форма паралича, при которой нарушается двигательная функция обеих нижних конечностей. Такое состояние возникает из-за повреждения спинного мозга, чаще всего в грудном или поясничном отделах. Основные причины включают травмы позвоночника, опухоли, инфекции, врождённые аномалии и дегенеративные заболевания.

Симптомы параплегии могут варьироваться в зависимости от уровня и степени поражения. Обычно наблюдается потеря мышечного контроля, отсутствие чувствительности в ногах, а также возможны нарушения работы мочевого пузыря и кишечника. В некоторых случаях сохраняются остаточные движения или частичная чувствительность, но полное восстановление встречается редко.

Лечение направлено на максимальное улучшение качества жизни. Оно включает реабилитацию, физиотерапию, медикаментозную поддержку и, при необходимости, хирургическое вмешательство. Использование вспомогательных устройств, таких как коляски или ортезы, помогает сохранять мобильность. Современные методы, включая нейрореабилитацию и электростимуляцию, позволяют частично восстанавливать утраченные функции.

Параплегия требует комплексного подхода, включающего не только медицинскую помощь, но и психологическую поддержку. Адаптация к новым условиям жизни — длительный процесс, в котором важны как профессиональная помощь, так и участие близких.

2.1.4. Тетраплегия

Тетраплегия — это полный паралич всех четырех конечностей, а также туловища, возникающий из-за повреждения шейного отдела спинного мозга. В отличие от других форм паралича, тетраплегия приводит к потере контроля не только над руками и ногами, но и над многими внутренними функциями организма, включая дыхание, мочеиспускание и пищеварение.

Основной причиной тетраплегии являются травмы позвоночника, особенно на уровне шейных позвонков. Это может произойти в результате ДТП, падений, спортивных травм или заболеваний, таких как опухоли или инфекции, поражающие спинной мозг. В редких случаях тетраплегия бывает врожденной, например при тяжелых формах ДЦП или генетических нарушениях.

Последствия тетраплегии существенно ограничивают самостоятельность человека. Большинству пациентов требуется постоянная помощь в выполнении повседневных задач, таких как прием пищи, гигиена и передвижение. Современная медицина предлагает реабилитационные методы, включая физиотерапию, электростимуляцию мышц и использование экзоскелетов, но полное восстановление функций остается маловероятным.

Психологическая поддержка играет значимую роль в адаптации людей с тетраплегией. Депрессия и тревожные расстройства — частые спутники этого состояния, поэтому работа с психологами и социальная интеграция помогают улучшить качество жизни. В некоторых случаях применяются технологии, позволяющие управлять устройствами силой мысли, что открывает новые возможности для общения и взаимодействия с окружающим миром.

Прогноз при тетраплегии зависит от уровня и степени повреждения спинного мозга. Частичное восстановление возможно при неполном разрыве нервных волокон, но в тяжелых случаях пациенты остаются полностью зависимыми от посторонней помощи. Научные исследования в области нейропротезирования и регенерации нервной ткани дают надежду на будущие прорывы в лечении этого тяжелого состояния.

2.2. По локализации

2.2.1. Центральный

Центральный паралич возникает из-за повреждения структур головного или спинного мозга. Это приводит к нарушению передачи нервных импульсов к мышцам. Основные причины — инсульты, травмы, опухоли или инфекции, поражающие центральную нервную систему.

Характерный признак — повышенный мышечный тонус, известный как спастичность. Мышцы остаются напряженными, движения становятся скованными и замедленными. Часто наблюдается гиперрефлексия — усиление сухожильных рефлексов.

В отличие от периферического паралича, при центральном не происходит атрофии мышц, так как связь с периферическими нервами сохраняется. Однако контроль над произвольными движениями утрачивается. В тяжелых случаях развивается полная обездвиженность.

Лечение направлено на восстановление функций нервной системы и включает медикаментозную терапию, физическую реабилитацию и нейрохирургические методы. Прогноз зависит от степени повреждения и своевременности медицинской помощи.

2.2.2. Периферический

Периферический паралич возникает при повреждении периферических нервов, нервных корешков или двигательных нейронов, расположенных вне центральной нервной системы. В отличие от центрального паралича, он характеризуется снижением или полной потерей рефлексов, атрофией мышц и гипотонией. Причиной могут быть травмы, воспаления, интоксикации или дегенеративные заболевания, такие как полиневропатии или боковой амиотрофический склероз.

Симптомы зависят от уровня поражения. Например, повреждение спинномозговых корешков приводит к слабости в определённых группах мышц, а при полинейропатии страдают дистальные отделы конечностей. Диагностика включает электронейромиографию, анализ крови на токсины и инфекции, иногда биопсию нерва. Лечение направлено на устранение причины: применяют противовоспалительные препараты, витамины группы B, физиотерапию и реабилитационные методики для восстановления функции мышц.

Прогноз зависит от степени повреждения. В некоторых случаях возможен регресс симптомов, но при необратимых изменениях в нервах развивается стойкий дефицит. Особую опасность представляют состояния, приводящие к дыхательной недостаточности, например, при поражении диафрагмального нерва.

2.3. По этиологии

Паралич может быть вызван различными причинами, которые определяют его форму, локализацию и тяжесть. Нарушение работы нервной системы, будь то головной, спинной мозг или периферические нервы, приводит к потере мышечной функции. Причины делятся на несколько групп, включая травматические, инфекционные, сосудистые, дегенеративные и аутоиммунные.

Травмы головного или спинного мозга — частая причина паралича. Повреждение нервных тканей при авариях, падениях или ранениях нарушает передачу сигналов к мышцам. Инсульт, вызванный кровоизлиянием или закупоркой сосудов, также приводит к параличу из-за гибели нейронов в поражённой области.

Инфекционные заболевания, такие как полиомиелит, менингит или энцефалит, способны повреждать нервные структуры. Вирусы и бактерии вызывают воспаление, которое нарушает проведение импульсов. В некоторых случаях паралич развивается из-за токсического воздействия на нервную систему, например, при отравлении тяжёлыми металлами или нейротоксинами.

Дегенеративные заболевания, включая боковой амиотрофический склероз (БАС) и рассеянный склероз, постепенно разрушают нервные клетки. Аутоиммунные патологии, такие как синдром Гийена-Барре, приводят к атаке иммунной системы на миелиновые оболочки нервов. Врождённые аномалии, например, детский церебральный паралич, возникают из-за нарушений развития нервной системы во внутриутробном периоде или при родах.

Кроме того, метаболические расстройства, такие как диабетическая нейропатия, могут вызывать повреждение периферических нервов, приводя к частичному или полному параличу. Опухоли, сдавливающие нервные структуры, также способны нарушить двигательные функции в зависимости от локализации.

2.4. Временный и постоянный

Паралич может проявляться в двух основных формах: временной и постоянной. Временный паралич возникает из-за временных нарушений в работе нервной системы, например, при сдавливании нерва, интоксикации или сильном стрессе. Он проходит после устранения причины, и функция мышц восстанавливается полностью.

Постоянный паралич связан с необратимыми повреждениями нервных структур, такими как травмы спинного мозга, инсульт или дегенеративные заболевания. В этом случае двигательные функции утрачиваются навсегда, и восстановление невозможно.

Различие между этими состояниями зависит от тяжести и локализации поражения. Временный паралич требует лечения основной причины, тогда как при постоянном параличе основное внимание уделяется реабилитации и адаптации к новым условиям жизни.

3. Причины возникновения

3.1. Неврологические заболевания

Паралич — это полная или частичная утрата двигательной функции мышц, вызванная повреждением нервной системы. Он возникает из-за нарушения передачи сигналов между мозгом, спинным мозгом и мышцами. Причины могут быть разными: травмы позвоночника, инсульт, инфекции, аутоиммунные заболевания или врождённые патологии.

Неврологические заболевания часто приводят к параличу, поскольку они затрагивают структуры, отвечающие за движение. Например, рассеянный склероз разрушает миелиновую оболочку нервов, что нарушает проведение импульсов. Болезнь Паркинсона вызывает гибель нейронов, контролирующих координацию и мышечный тонус. В случае инсульта повреждение участков мозга, отвечающих за движение, может вызвать односторонний паралич.

Существуют разные формы паралича. Моноаплегия поражает одну конечность, гемиплегия — одну сторону тела, параплегия — обе ноги, а тетраплегия — все четыре конечности. Степень тяжести варьируется от слабости в мышцах до полного отсутствия движений. В некоторых случаях возможны сопутствующие симптомы: потеря чувствительности, спастичность или нарушение работы внутренних органов.

Диагностика включает неврологический осмотр, МРТ, КТ, электромиографию и другие методы. Лечение направлено на устранение причины, если это возможно, и восстановление функций. Применяют медикаментозную терапию, физиотерапию, хирургические методы и реабилитационные программы. Прогноз зависит от тяжести поражения, но современные технологии, такие как экзоскелеты и нейроинтерфейсы, улучшают качество жизни пациентов.

3.2. Травмы спинного и головного мозга

Травмы спинного и головного мозга часто приводят к параличу — состоянию, при котором нарушается двигательная функция или полностью утрачивается способность двигаться. Повреждение спинного мозга может возникнуть из-за механических травм, таких как переломы позвоночника, или заболеваний, например, опухолей. В зависимости от уровня повреждения возможен паралич отдельных конечностей или всего тела. Чем выше локализация травмы, тем обширнее область поражения.

При травмах головного мозга паралич развивается из-за нарушения работы нервных центров, отвечающих за движение. Инсульт, черепно-мозговая травма или нейродегенеративные заболевания способны вызвать односторонний или полный паралич. Повреждение моторной коры или проводящих путей приводит к потере контроля над мышцами. В некоторых случаях паралич сопровождается дополнительными неврологическими нарушениями: расстройствами речи, когнитивными дисфункциями.

Основные последствия повреждений спинного и головного мозга:

- Потеря мышечного контроля в определенных частях тела.

- Нарушение координации и чувствительности.

- Снижение или отсутствие рефлексов.

- В тяжелых случаях — полная обездвиженность.

Реабилитация после таких травм направлена на восстановление утраченных функций, но степень выздоровления зависит от тяжести повреждения и своевременности лечения. В некоторых случаях паралич остается необратимым, требуя постоянной адаптации к новым условиям жизни.

3.3. Сосудистые нарушения

Сосудистые нарушения — одна из частых причин паралича. Они возникают из-за проблем с кровоснабжением головного или спинного мозга, что приводит к повреждению нервных тканей. Наиболее распространённым примером является инсульт, который может быть ишемическим или геморрагическим. В первом случае происходит закупорка сосуда тромбом, во втором — разрыв сосуда и кровоизлияние. Оба варианта нарушают передачу нервных импульсов, вызывая потерю двигательной функции в определённых частях тела.

При ишемическом инсульте симптомы развиваются постепенно, иногда в течение нескольких часов. Геморрагический инсульт обычно проявляется резко, с сильной головной болью и быстрым нарастанием неврологического дефицита. В зависимости от локализации повреждения возможны:

- односторонний паралич (гемипарез),

- нарушение речи,

- потеря координации.

Хронические сосудистые заболевания, такие как атеросклероз или гипертония, повышают риск инсульта. Уменьшение просвета сосудов из-за холестериновых бляшек ухудшает кровоток, а высокое давление может спровоцировать разрыв стенки артерии. Профилактика включает контроль давления, отказ от курения и соблюдение диеты с низким содержанием жиров.

Восстановление после паралича, вызванного сосудистыми нарушениями, зависит от скорости оказания медицинской помощи и масштаба повреждений. Реабилитация часто включает физиотерапию, массаж и медикаментозное лечение для улучшения кровообращения. В некоторых случаях подвижность возвращается частично, но при обширных поражениях последствия могут быть необратимыми.

3.4. Инфекционные и воспалительные процессы

Инфекционные и воспалительные процессы могут быть одной из причин возникновения паралича. Вирусы, бактерии или грибки способны поражать нервную систему, вызывая воспаление в головном или спинном мозге. Например, полиомиелит — вирусное заболевание, которое приводит к повреждению двигательных нейронов и последующему параличу. Другие инфекции, такие как менингит или энцефалит, также могут провоцировать временную или постоянную утрату двигательных функций.

Воспалительные заболевания, такие как рассеянный склероз или синдром Гийена-Барре, затрагивают нервные волокна и их оболочки. Это нарушает проведение нервных импульсов, что может вызвать слабость мышц или полный паралич. В некоторых случаях инфекция или воспаление приводят к отеку тканей, сдавливающему нервы, что также ограничивает подвижность.

Лечение таких состояний требует точной диагностики и своевременной терапии. Антибиотики, противовирусные или противовоспалительные препараты помогают устранить причину заболевания. Восстановление двигательных функций зависит от тяжести поражения нервной системы и может включать реабилитационные процедуры, такие как физиотерапия и лечебная гимнастика.

3.5. Аутоиммунные состояния

Аутоиммунные состояния могут быть связаны с параличом, когда иммунная система ошибочно атакует собственные нервные ткани. Это приводит к повреждению нервных волокон или миелиновой оболочки, нарушая передачу сигналов от мозга к мышцам. Примером такого состояния является синдром Гийена-Барре, при котором иммунный ответ направлен против периферических нервов. В результате развивается прогрессирующая мышечная слабость, иногда переходящая в полный паралич.

Другим примером служит рассеянный склероз, при котором иммунная система разрушает миелиновую оболочку нервов в головном и спинном мозге. Это вызывает нарушение двигательных функций, вплоть до потери контроля над конечностями. Хотя рассеянный склероз не всегда приводит к полному параличу, он может вызывать временные или постоянные нарушения подвижности.

В редких случаях аутоиммунные реакции затрагивают непосредственно нейроны, как при поперечном миелите, когда воспаление спинного мозга провоцирует паралич ниже уровня повреждения. Лечение таких состояний часто включает иммуносупрессивную терапию для подавления аномального иммунного ответа. Ранняя диагностика и терапия помогают минимизировать неврологические последствия и восстановить двигательные функции.

3.6. Генетические факторы

Генетические факторы могут влиять на развитие паралича, так как некоторые наследственные заболевания способны повреждать нервную систему или мышечные ткани. Мутации в определённых генах приводят к нарушениям в работе двигательных нейронов, передаче нервных импульсов или структуре мышц. Например, такие болезни, как спинальная мышечная атрофия или наследственная нейропатия, вызывают постепенное ослабление и атрофию мышц, что в конечном итоге может привести к потере подвижности.

Некоторые генетические синдромы связаны с врождёнными пороками развития головного или спинного мозга. В таких случаях паралич проявляется с рождения или в раннем детстве. Другие наследственные заболевания, такие как боковой амиотрофический склероз, развиваются во взрослом возрасте, постепенно лишая человека контроля над телом.

Наследственная предрасположенность также может увеличивать риск инсульта или нейродегенеративных заболеваний, которые часто становятся причиной паралича. Хотя генетические факторы не всегда являются единственной причиной, их сочетание с внешними воздействиями, такими как травмы или инфекции, может ускорить развитие двигательных нарушений. В некоторых случаях ранняя диагностика и генетическое тестирование помогают замедлить прогрессирование болезни.

3.7. Токсические воздействия

Паралич может возникать не только из-за механических повреждений нервной системы, но и под влиянием токсических веществ. Некоторые яды, тяжёлые металлы и химические соединения способны нарушать передачу нервных импульсов или разрушать нервные клетки. Например, отравление свинцом или ртутью приводит к постепенному поражению периферических нервов, что может вызвать слабость мышц и даже полную утрату двигательной функции.

Нейротоксины, содержащиеся в ядах змей, насекомых или некоторых растений, также способны провоцировать паралич. Они блокируют работу синапсов, останавливая сигналы от мозга к мышцам. В тяжёлых случаях это приводит к остановке дыхания из-за паралича диафрагмы.

Алкоголь и наркотические вещества при длительном злоупотреблении повреждают нервные волокна, вызывая хронические нарушения двигательной активности. Особенно опасны органические растворители и промышленные токсины, которые могут накапливаться в организме и вызывать необратимые изменения в нервной ткани.

Лечение токсического паралича требует немедленного выведения яда из организма, применения антидотов и восстановительной терапии. Без своевременной помощи повреждения нервной системы могут стать необратимыми.

4. Диагностика и оценка

4.1. Клинический осмотр

Клинический осмотр пациента с параличом направлен на выявление характера и степени нарушения двигательных функций. Врач оценивает объем движений в суставах, мышечную силу, тонус и рефлексы. Для этого применяются стандартные тесты, такие как сгибание и разгибание конечностей, проверка реакции на раздражение.

Особое внимание уделяется симметричности поражения. Например, при одностороннем параличе наблюдается слабость или полное отсутствие движений в одной половине тела, что может указывать на инсульт или поражение периферических нервов. Если паралич двусторонний, это может свидетельствовать о повреждении спинного мозга или системных заболеваниях.

Проверка рефлексов помогает определить уровень поражения нервной системы. Повышенные сухожильные рефлексы характерны для центрального паралича, тогда как их снижение или отсутствие — для периферического. Также оценивается чувствительность кожи, поскольку нарушения могут сопровождаться потерей болевой или температурной чувствительности.

При осмотре врач обращает внимание на дополнительные признаки: атрофию мышц, наличие непроизвольных движений, изменение походки. Эти данные помогают уточнить диагноз и выбрать дальнейшую тактику обследования. Клинический осмотр остается основным методом первичной диагностики паралича, позволяя быстро определить направление для дополнительных исследований.

4.2. Инструментальные методы

Инструментальные методы помогают точно диагностировать причины паралича и определить его степень. Для этого применяют электронейромиографию, которая регистрирует электрическую активность мышц и нервов. Этот метод позволяет выявить нарушения в проведении нервных импульсов или повреждения мышечных волокон.

Магнитно-резонансная томография и компьютерная томография используются для визуализации структур головного и спинного мозга. Они помогают обнаружить инсульты, опухоли, травмы или дегенеративные изменения, которые могут вызывать паралич. Эти методы дают детальные изображения, позволяя врачам точно локализовать проблему.

Ультразвуковое исследование применяют для оценки состояния кровеносных сосудов, особенно при подозрении на ишемический инсульт. Допплерография показывает скорость кровотока и выявляет участки сужения или закупорки артерий.

В некоторых случаях проводят люмбальную пункцию для анализа спинномозговой жидкости. Это помогает диагностировать инфекции, аутоиммунные заболевания или кровоизлияния, которые могут привести к параличу. Лабораторные тесты крови также помогают выявить воспалительные процессы, токсины или метаболические нарушения.

Электроэнцефалография исследует электрическую активность мозга. Она полезна при диагностике эпилепсии или других неврологических расстройств, способных вызвать временный или постоянный паралич. Выбор метода зависит от предполагаемой причины и локализации поражения.

4.3. Лабораторные исследования

Лабораторные исследования помогают уточнить причины паралича и выявить сопутствующие нарушения. Основные анализы включают общий и биохимический анализ крови, который может показать воспалительные процессы, инфекции или метаболические расстройства. Исследование уровня электролитов, таких как калий, натрий и кальций, позволяет исключить мышечную слабость, вызванную их дисбалансом.

При подозрении на инфекционное поражение нервной системы проводят серологические тесты на антитела к вирусам или бактериям. Например, анализ на антитела к вирусу полиомиелита или боррелиям при болезни Лайма. В некоторых случаях требуется исследование спинномозговой жидкости для выявления признаков воспаления, кровоизлияния или нейроинфекции.

Генетические тесты применяют при наследственных формах паралича, таких как спинальная мышечная атрофия или болезнь Шарко-Мари-Тута. Они помогают подтвердить диагноз и определить тактику лечения. Дополнительно могут быть назначены токсикологические анализы для выявления отравлений тяжелыми металлами или другими веществами, способными повреждать нервную ткань.

Результаты лабораторных исследований интерпретируют в комплексе с клинической картиной и данными инструментальной диагностики. Это позволяет установить точную причину паралича и подобрать эффективную терапию.

5. Методы лечения

5.1. Медикаментозная терапия

Медикаментозная терапия при параличе направлена на устранение причины, облегчение симптомов и ускорение восстановления. Выбор препаратов зависит от типа паралича, его происхождения и общего состояния пациента.

При параличах, вызванных инсультом, могут назначаться тромболитики для растворения тромбов, антикоагулянты для предотвращения образования новых сгустков, а также нейропротекторы, защищающие нервные клетки от повреждения. Если паралич связан с воспалительными процессами, такими как рассеянный склероз или полиневрит, применяются кортикостероиды для снижения воспаления и иммуномодуляторы.

При спастических параличах эффективны миорелаксанты, уменьшающие мышечное напряжение. Для улучшения нервной проводимости могут использоваться витамины группы B, особенно B1, B6 и B12. В случаях инфекционного поражения, например, при полиомиелите или энцефалите, назначаются противовирусные или антибактериальные препараты.

Дополнительно могут применяться средства для улучшения кровообращения и метаболизма в нервной ткани, такие как ноотропы и антиоксиданты. Важно учитывать возможные побочные эффекты и индивидуальные противопоказания. Медикаментозное лечение всегда должно сопровождаться реабилитационными мероприятиями, включая физиотерапию и лечебную физкультуру.

5.2. Хирургическое вмешательство

Хирургическое вмешательство может быть необходимым при некоторых видах паралича, особенно если он вызван механическим сдавлением нервов, повреждением спинного мозга или другими структурными нарушениями. Операции проводятся для устранения причины, например, удаления опухоли, грыжи межпозвоночного диска или стабилизации позвоночника после травмы. В случаях, когда паралич связан с разрывом нервов, возможна реконструктивная хирургия, направленная на восстановление их целостности.

Результат хирургического лечения зависит от тяжести повреждения, своевременности вмешательства и индивидуальных особенностей пациента. Некоторые больные после операции частично или полностью восстанавливают двигательные функции, особенно если нервы не были разрушены полностью. Однако при необратимых повреждениях спинного мозга или нервных волокон хирургия может лишь остановить прогрессирование паралича, но не вернуть утраченные функции.

Послеоперационный период требует длительной реабилитации, включающей физиотерапию, лечебную гимнастику и медикаментозную поддержку. Важно соблюдать все рекомендации врачей, чтобы минимизировать риски осложнений и достичь максимально возможного восстановления. В ряде случаев, например, при тяжелых травмах или дегенеративных заболеваниях, операция может быть лишь одним из этапов комплексного лечения.

5.3. Физиотерапия

Физиотерапия является одним из эффективных методов восстановления при параличе. Она направлена на улучшение двигательных функций, снижение спастичности и предотвращение осложнений, связанных с длительной неподвижностью. Основные методы включают электростимуляцию, магнитотерапию, ультразвуковое воздействие и тепловые процедуры.

Электростимуляция помогает активизировать нервные окончания и мышцы, что особенно полезно при вялых параличах. Магнитотерапия способствует улучшению микроциркуляции крови, уменьшая отеки и ускоряя регенерацию тканей. Ультразвук применяется для размягчения рубцов и спаек, а также для глубокого прогревания.

Важным компонентом физиотерапии являются лечебные упражнения, которые выполняются под контролем специалиста. Они позволяют сохранить подвижность суставов, предотвратить контрактуры и постепенно восстановить утраченные навыки. Для достижения наилучших результатов физиотерапевтические методы комбинируют с массажем и медикаментозной терапией.

Регулярные сеансы физиотерапии способствуют улучшению общего состояния, снижают болевые ощущения и повышают качество жизни. Выбор конкретных методик зависит от типа паралича, степени поражения и индивидуальных особенностей пациента.

5.4. Эрготерапия

Эрготерапия направлена на восстановление повседневных навыков у людей с параличом. Она помогает пациентам адаптироваться к ограниченным возможностям и вернуться к максимально независимой жизни. Специалисты работают над улучшением мелкой моторики, координации и силы в пораженных конечностях, используя индивидуальные упражнения и тренажеры.

Основная задача эрготерапии — научить человека заново выполнять бытовые действия: одеваться, принимать пищу, ухаживать за собой. Для этого применяются специальные приспособления, облегчающие процесс, например, адаптивная посуда или фиксаторы для рук. Если подвижность сильно ограничена, терапия включает обучение использованию вспомогательных устройств — инвалидных колясок, ходунков или протезов.

Работа ведется не только над физическими, но и над психологическими аспектами. Пациенты учатся справляться с фрустрацией, вызванной потерей привычных функций, и постепенно обретают уверенность в своих силах. Важную часть терапии составляет вовлечение в социальную жизнь — подбор хобби или профессии, которые остаются доступными после травмы или болезни.

Эрготерапия особенно эффективна при комплексном подходе, сочетаясь с физиотерапией и медикаментозным лечением. Регулярные занятия позволяют значительно улучшить качество жизни, даже если полное восстановление невозможно.

5.5. Психологическая поддержка

Паралич сопровождается не только физическими ограничениями, но и серьезными психологическими трудностями. Потеря привычной подвижности, зависимость от помощи окружающих и неопределенность в будущем могут вызывать тревогу, депрессию и чувство безнадежности.

Эмоциональное состояние пациента напрямую влияет на процесс реабилитации. Положительный настрой повышает мотивацию, помогает активнее участвовать в восстановительных процедурах и быстрее адаптироваться к новым условиям жизни.

Поддержка близких и специалистов крайне важна. Родственникам стоит проявлять терпение, внимание и тактичность, избегая излишней опеки. Психолог или психотерапевт может помочь пациенту принять изменения, справиться со стрессом и найти новые смыслы.

Полезны методы релаксации, такие как дыхательные практики, медитация или арт-терапия. Социальная активность, даже в ограниченном формате, снижает чувство изоляции. В некоторых случаях врач может рекомендовать медикаментозную поддержку для коррекции тревожных или депрессивных состояний.

Главное — дать человеку понять, что он не один. Осознание поддержки и постепенное освоение новых навыков помогают сохранить самооценку и веру в собственные силы.

6. Прогноз и реабилитация

6.1. Восстановительная медицина

Паралич — это полная или частичная потеря двигательной функции, вызванная повреждением нервной системы. Он может затрагивать одну или несколько частей тела, ограничивая способность человека управлять мышцами. Причины разнообразны: травмы спинного или головного мозга, инсульт, инфекционные заболевания, аутоиммунные нарушения и генетические факторы.

Восстановительная медицина направлена на реабилитацию пациентов с параличом, используя комплексный подход. Она включает физиотерапию, кинезиотерапию, электростимуляцию мышц и нейропротезирование. Современные технологии, такие как экзоскелеты и интерфейсы «мозг-компьютер», помогают восстановить утраченные функции.

Методы восстановительной медицины также активно применяют стволовые клетки и биотехнологии для регенерации повреждённых нервных тканей. Важное значение имеет психологическая поддержка, поскольку длительная реабилитация требует мотивации и адаптации к новым условиям жизни. Комплексный подход позволяет улучшить качество жизни пациентов и повысить их независимость.

6.2. Адаптация в быту

Паралич приводит к существенным изменениям в повседневной жизни, и адаптация в быту становится одной из основных задач для человека с таким состоянием. Основная сложность заключается в потере мобильности или функциональности конечностей, что требует перестройки привычных действий. Например, простые задачи — одевание, прием пищи, гигиенические процедуры — могут потребовать использования специальных приспособлений или помощи других людей.

Для облегчения бытовых условий применяются различные адаптивные технологии. Это могут быть поручни в ванной комнате, специальные столовые приборы с удобными ручками или кресла-коляски с электроприводом. Важно организовать пространство так, чтобы необходимые вещи находились в зоне досягаемости. В некоторых случаях требуется перепланировка жилья, например, установка пандусов или расширение дверных проемов.

Психологическая адаптация также имеет большое значение. Человеку необходимо принять новые ограничения и научиться жить с ними, сохраняя самостоятельность там, где это возможно. Поддержка близких и специалистов помогает быстрее освоить новые навыки и снизить зависимость от посторонней помощи. Регулярные занятия с реабилитологами и использование современных методик позволяют улучшить качество жизни и вернуться к максимально возможной активности.

6.3. Социальная интеграция

Социальная интеграция для людей с параличом — это процесс их активного включения в общественную жизнь, несмотря на физические ограничения. Она подразумевает создание условий, при которых человек может участвовать в работе, образовании, культурных и спортивных мероприятиях наравне с другими. Для этого необходимы доступная среда, адаптивные технологии и поддержка со стороны общества.

Одним из ключевых аспектов является обеспечение физической доступности. Речь идет о пандусах, лифтах, широких дверных проемах, специальных туалетах и других элементах инфраструктуры. Без них многие люди с параличом сталкиваются с непреодолимыми барьерами даже в повседневных ситуациях.

Не менее значима психологическая и коммуникативная интеграция. Общество должно быть готово принимать людей с ограниченными возможностями, не создавая дополнительных барьеров в виде стереотипов или предвзятого отношения. Важно обучать людей корректному взаимодействию, чтобы избежать неловкости и стигматизации.

Технологии также вносят вклад в социальную интеграцию. Современные средства реабилитации, протезы, коляски с электроприводом и системы голосового управления помогают людям с параличом быть более самостоятельными. Виртуальные платформы и социальные сети дают возможность общаться, работать и учиться удаленно, что особенно важно для тех, кто испытывает трудности с передвижением.

Государственные программы и общественные инициативы играют значимую роль в этом процессе. Поддержка включает не только материальную помощь, но и правовые гарантии, такие как защита от дискриминации, квотирование рабочих мест и доступ к образованию. Только комплексный подход позволяет достичь полноценной интеграции и повысить качество жизни людей с параличом.

7. Возможные осложнения

7.1. Вторичные нарушения

Вторичные нарушения при параличе возникают как следствие первичного поражения нервной системы или мышц. Они развиваются из-за длительного ограничения подвижности, изменений в работе организма и недостаточной активности.

Наиболее распространёнными вторичными нарушениями являются атрофия мышц, контрактуры суставов и пролежни. Атрофия происходит из-за отсутствия нагрузки на мышцы, что приводит к их ослаблению и уменьшению объёма. Контрактуры – это стойкое ограничение подвижности суставов, вызванное укорочением мышц и связок. Пролежни появляются при длительном давлении на кожу у лежачих больных.

Кроме того, могут возникать нарушения кровообращения, тромбозы, проблемы с дыханием и пищеварением. Из-за снижения двигательной активности ухудшается работа сердечно-сосудистой системы, возможны застойные явления в лёгких. Пищеварение замедляется, что приводит к запорам и другим расстройствам.

Профилактика вторичных нарушений включает:

- регулярную пассивную и активную гимнастику;

- массаж для улучшения кровообращения;

- использование специальных матрасов и поворотов тела для предотвращения пролежней;

- соблюдение диеты для нормализации работы кишечника.

Раннее начало реабилитации помогает минимизировать риск осложнений и улучшить качество жизни.

7.2. Влияние на качество жизни

Паралич существенно снижает качество жизни, затрагивая как физическое, так и психологическое состояние человека. Ограничение подвижности приводит к зависимости от посторонней помощи в повседневных делах — от простых действий, таких как прием пищи или гигиена, до передвижения. Это может вызывать чувство беспомощности и депрессию, особенно если человек ранее вел активный образ жизни.

Социальная изоляция становится частым следствием паралича из-за трудностей с выходом из дома и взаимодействием с окружающими. Многие люди сталкиваются с финансовыми проблемами, поскольку теряют возможность работать или вынуждены нести дополнительные расходы на лечение, реабилитацию и специальное оборудование.

Физические осложнения, такие как пролежни, мышечная атрофия или нарушение работы внутренних органов, ухудшают общее состояние здоровья. Болевой синдром и хронический дискомфорт также влияют на эмоциональное благополучие, снижая мотивацию к реабилитации.

Семья и близкие человека с параличом часто испытывают повышенную нагрузку, включая эмоциональное выгорание и необходимость перестройки быта. Доступность среды, медицинской помощи и психологической поддержки напрямую определяет степень адаптации и шансы на улучшение качества жизни.