1. Общие сведения о фиброзе

1.1. Суть патологического процесса

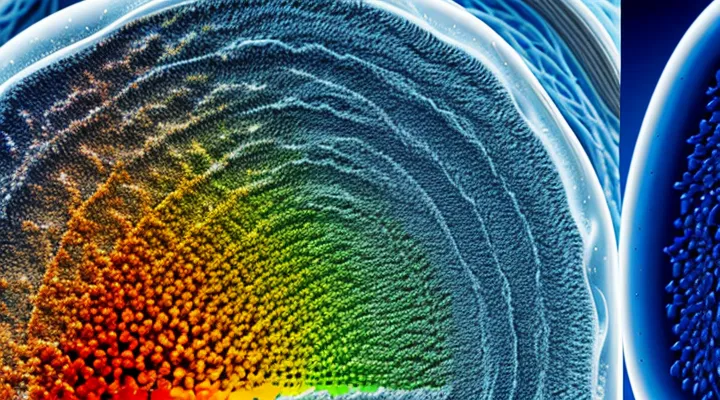

Фиброз представляет собой патологический процесс, при котором нормальная функциональная ткань органа замещается соединительной тканью. Это приводит к нарушению структуры и функции поражённого участка. Основой процесса является избыточное накопление белков внеклеточного матрикса, таких как коллаген и фибронектин, что формирует плотные рубцовые изменения.

Механизм развития фиброза включает несколько этапов. В ответ на повреждение активируются фибробласты — клетки, синтезирующие компоненты соединительной ткани. При хроническом воспалении или повторяющемся травмировании этот процесс становится неконтролируемым. В результате вместо восстановления нормальной ткани происходит её склерозирование.

Фиброз может возникать в различных органах. В лёгких он приводит к затруднению газообмена, в печени — к нарушению детоксикации, в сердце — к снижению сократительной способности миокарда. При прогрессировании патологии орган теряет свою функцию, что в итоге вызывает системные нарушения в организме.

1.2. Роль коллагена и внеклеточного матрикса

Фиброз — это патологический процесс, при котором нормальная ткань замещается избыточной соединительной тканью. Коллаген является основным структурным белком внеклеточного матрикса и составляет основу рубцовой ткани. При фиброзе синтез коллагена значительно увеличивается, что приводит к его накоплению и изменению структуры тканей.

Внеклеточный матрикс обеспечивает механическую поддержку клеток и регулирует их поведение. В норме его состав динамичен и поддерживает гомеостаз. Однако при фиброзе баланс нарушается: повышается выработка коллагена I и III типов, фибронектина и других компонентов, а деградация матрикса замедляется. Это приводит к уплотнению ткани и потере её функций.

Фибробласты, активированные повреждением или воспалением, становятся основными продуцентами коллагена. Они трансформируются в миофибробласты, которые усиливают сократимость и синтез внеклеточного матрикса. В результате формируются жесткие фиброзные тяжи, нарушающие архитектуру органа.

Дисбаланс в регуляции внеклеточного матрикса — ключевой фактор прогрессирования фиброза. Избыточное отложение коллагена и других белков снижает эластичность тканей, ухудшает их кровоснабжение и функциональность. Это характерно для заболеваний печени, легких, сердца и других органов, где фиброз становится необратимым без своевременного вмешательства.

1.3. Отличие от рубцевания

Фиброз и рубцевание — это процессы, связанные с образованием соединительной ткани, но между ними есть существенные различия. Рубцевание является естественной частью заживления ран, когда повреждённая ткань замещается коллагеновыми волокнами. Обычно этот процесс локализован и завершается формированием стабильного рубца без дальнейшего распространения.

Фиброз же представляет собой патологическое состояние, при котором избыточное отложение соединительной ткани происходит в ответ на хроническое воспаление, инфекцию или иные повреждающие факторы. В отличие от рубцевания, фиброз может прогрессировать, захватывая обширные участки органа и нарушая его функцию. Например, при фиброзе лёгких разрастание ткани приводит к снижению эластичности и ухудшению газообмена.

Ещё одно отличие — обратимость. Рубцы, как правило, остаются стабильными, тогда как фиброз на ранних стадиях в некоторых случаях поддаётся лечению, что позволяет замедлить или даже частично восстановить повреждённые структуры. Однако при длительном течении фиброзная ткань уплотняется, что значительно осложняет терапию.

Ключевым моментом является также причина развития. Рубцевание — это физиологический ответ на травму, направленный на восстановление целостности тканей. Фиброз же возникает из-за длительного патологического процесса, такого как хроническое воспаление, аутоиммунные заболевания или токсическое воздействие, и часто приводит к дисфункции органов.

2. Причины развития

2.1. Воспалительные процессы

Воспалительные процессы часто становятся отправной точкой для развития фиброза. Когда ткани организма повреждаются, запускается каскад защитных реакций, включающий покраснение, отёк, боль и повышение температуры. Воспаление привлекает иммунные клетки, которые удаляют повреждённые клетки и патогены.

Если воспаление становится хроническим, клетки начинают вырабатывать избыточное количество соединительной ткани. Основными участниками этого процесса являются фибробласты, которые синтезируют коллаген и другие белки внеклеточного матрикса. В норме это помогает восстановить повреждённый участок, но при длительном воспалении баланс нарушается.

Ключевые факторы, способствующие переходу воспаления в фиброз:

- Длительное присутствие провоспалительных цитокинов, таких как TGF-β.

- Нарушение процессов заживления из-за постоянного повреждения тканей.

- Активация миофибробластов, которые усиливают выработку коллагена.

Фиброзная ткань постепенно замещает нормальные клетки, что приводит к потере функции органа. Например, в лёгких это вызывает затруднение дыхания, в печени — нарушение детоксикации, в сердце — снижение сократительной способности. Чем дольше сохраняется воспаление, тем выше риск необратимого фиброза.

2.2. Хронические инфекции

Хронические инфекции могут стать причиной развития фиброза. Длительное воспаление, вызванное бактериями, вирусами или другими патогенами, приводит к постоянному повреждению тканей. Организм пытается восстановить поврежденные участки, но вместо этого запускается процесс избыточного образования соединительной ткани.

Примеры хронических инфекций, способных провоцировать фиброз, включают вирусные гепатиты B и C, которые поражают печень, или туберкулез, воздействующий на легкие. При таких состояниях иммунная система активно борется с инфекцией, но длительное воспаление нарушает нормальное заживление, замещая функциональную ткань рубцовой.

Механизм развития фиброза при хронических инфекциях связан с активацией фибробластов — клеток, синтезирующих коллаген и другие компоненты соединительной ткани. Под влиянием воспалительных сигналов они начинают вырабатывать избыточное количество волокнистых структур, что приводит к уплотнению и потере эластичности тканей.

Если инфекция не устраняется вовремя, фиброз может прогрессировать, нарушая работу пораженного органа. В тяжелых случаях это приводит к необратимым изменениям, таким как цирроз печени или легочный фиброз. Поэтому контроль хронических инфекций и своевременное лечение играют решающую роль в предотвращении фиброзных изменений.

2.3. Аутоиммунные заболевания

Аутоиммунные заболевания возникают, когда иммунная система ошибочно атакует собственные ткани организма. Это приводит к хроническому воспалению, которое способствует развитию фиброза. При таких состояниях, как ревматоидный артрит, системная склеродермия или волчанка, иммунные клетки повреждают здоровые ткани, запуская каскад реакций. В ответ на повреждение активируются фибробласты, которые начинают вырабатывать избыточное количество коллагена.

Фиброз при аутоиммунных заболеваниях часто поражает соединительную ткань, включая кожу, суставы и внутренние органы. Например, при системной склеродермии утолщение кожи и фиброз легких или почек могут привести к тяжелым осложнениям. В печени аутоиммунный гепатит способствует формированию рубцовой ткани, нарушающей функции органа.

Механизм развития фиброза в этих случаях связан с длительным воспалением. Иммунные клетки выделяют цитокины, такие как TGF-β, которые стимулируют фибробласты. Те, в свою очередь, синтезируют внеклеточный матрикс, но его избыток нарушает нормальную структуру тканей. Это приводит к потере эластичности и функциональности пораженных органов.

Лечение аутоиммунных заболеваний направлено на подавление иммунного ответа и уменьшение воспаления. Используются иммуносупрессоры, кортикостероиды и биологические препараты. Однако даже при успешном контроле воспаления фиброз может прогрессировать, поэтому исследуются методы, направленные непосредственно на блокировку образования рубцовой ткани.

2.4. Токсические воздействия

Фиброз развивается под влиянием токсических воздействий, которые повреждают ткани и запускают процесс избыточного накопления соединительных волокон. Химические вещества, тяжелые металлы, лекарственные препараты и промышленные токсины могут провоцировать хроническое воспаление. Это приводит к нарушению структуры органов, замещению функциональных клеток рубцовой тканью.

Некоторые токсины напрямую стимулируют выработку коллагена фибробластами, ускоряя образование фиброзных очагов. Например, воздействие кремниевой пыли вызывает силикоз легких, а алкоголь повреждает печень, способствуя развитию цирроза. Длительный контакт с токсинами усиливает окислительный стресс, что дополнительно усугубляет повреждение.

Влияние токсических веществ может быть кумулятивным — их эффект накапливается постепенно. Даже после прекращения воздействия процесс фиброзирования иногда продолжается из-за сформировавшихся патологических механизмов. Своевременное устранение источника токсинов и применение антифиброзной терапии способны замедлить прогрессирование заболевания.

2.5. Генетическая предрасположенность

Фиброз — это процесс замещения здоровой ткани соединительной, что приводит к нарушению функций поражённого органа. Генетическая предрасположенность может влиять на развитие этого состояния. Некоторые люди наследуют мутации в генах, которые повышают вероятность возникновения фиброза. Например, изменения в генах, отвечающих за синтез коллагена или регуляцию воспалительных процессов, способствуют избыточному образованию рубцовой ткани.

Исследования показывают, что наследственные формы фиброза чаще встречаются при определённых заболеваниях. Муковисцидоз, идиопатический лёгочный фиброз и некоторые виды печёночного фиброза связаны с генетическими факторами. У носителей таких мутаций болезнь может развиваться раньше и прогрессировать быстрее.

Хотя генетика не является единственной причиной, она создаёт условия для повышенного риска. Влияние окружающей среды, образ жизни и сопутствующие заболевания также вносят вклад. Однако знание генетической предрасположенности позволяет своевременно принять меры для замедления или предотвращения патологического процесса.

3. Механизмы образования

3.1. Активация фибробластов

Фибробласты — это основные клетки соединительной ткани, отвечающие за синтез коллагена, эластина и других компонентов межклеточного матрикса. В нормальных условиях они поддерживают структурную целостность тканей, участвуя в регенерации и заживлении ран. Однако при патологических процессах, таких как хроническое воспаление или повреждение, фибробласты могут переходить в активированное состояние.

Активация фибробластов происходит под влиянием различных сигналов, включая цитокины (например, TGF-β), факторы роста и механическое напряжение. В ответ на эти стимулы клетки увеличивают синтез экстрацеллюлярного матрикса, что приводит к его избыточному накоплению. Параллельно снижается активность ферментов, разрушающих матрикс, таких как матриксные металлопротеиназы.

Активированные фибробласты, иногда называемые миофибробластами, приобретают сократительные свойства за счет экспрессии α-гладкомышечного актина. Это способствует уплотнению ткани и формированию рубцов. При длительной активации процесс становится неконтролируемым, что ведет к фиброзу — патологическому замещению функциональной ткани плотной соединительной.

Примеры заболеваний, связанных с активацией фибробластов, включают легочный фиброз, цирроз печени и системный склероз. В каждом случае избыточное отложение матрикса нарушает работу органа, снижая его функциональность. Понимание механизмов активации помогает в разработке терапии, направленной на подавление этого процесса.

3.2. Избыточное производство матрикса

Избыточное производство матрикса — один из основных процессов, лежащих в основе фиброза. В норме внеклеточный матрикс обеспечивает структурную поддержку тканей, но при патологических состояниях его синтез резко усиливается. Это приводит к накоплению коллагена, фибронектина и других компонентов, нарушающих архитектуру и функцию поражённых органов.

Ключевыми клетками, ответственными за этот процесс, являются миофибробласты. Они активируются под действием провоспалительных цитокинов, таких как TGF-β, и начинают активно продуцировать компоненты матрикса. В результате вместо восстановления повреждённой ткани формируется грубая рубцовая структура, утрачивающая исходные свойства.

Избыток матрикса не только механически сдавливает окружающие клетки, но и нарушает их метаболизм. Например, в лёгких это приводит к снижению эластичности и дыхательной функции, а в печени — к прогрессирующему замещению паренхимы соединительной тканью. В конечном итоге это может вызвать органную недостаточность.

Для регуляции синтеза матрикса исследуются различные терапевтические подходы, включая ингибирование сигнальных путей TGF-β, блокаду активации миофибробластов и стимуляцию его естественного разрушения. Однако полностью обратить уже сформированный фиброз пока невозможно, что делает раннюю диагностику и профилактику критически важными.

3.3. Нарушение деградации матрикса

Фиброз — это патологический процесс, при котором нормальная ткань замещается соединительной тканью, богатой коллагеном и другими компонентами внеклеточного матрикса.

Нарушение деградации матрикса — один из ключевых механизмов развития фиброза. В норме внеклеточный матрикс постоянно обновляется: синтезируются новые белки, а старые разрушаются под действием специализированных ферментов, таких как матриксные металлопротеиназы (ММП). При фиброзе этот баланс нарушается. Снижается активность ММП или повышается выработка их ингибиторов, например тканевых ингибиторов металлопротеиназ (ТИМП). В результате накопленный матрикс не расщепляется, что приводит к его избыточному отложению и склерозированию тканей.

Другой аспект — изменение состава матрикса. Вместо нормальных, эластичных волокон формируются жесткие, неорганизованные структуры, что ухудшает функцию органа. Например, при фиброзе печени происходит замещение гепатоцитов плотной соединительной тканью, что нарушает кровоток и приводит к портальной гипертензии.

Ключевые факторы, усугубляющие нарушение деградации: хроническое воспаление, оксидативный стресс, повышенная активность провоспалительных цитокинов, таких как TGF-β. Эти процессы стимулируют фибробласты, усиливая синтез коллагена и подавляя его разрушение.

Без коррекции этих механизмов фиброз прогрессирует, приводя к необратимой утрате функции пораженных органов. Современные исследования направлены на поиск способов восстановления баланса между синтезом и деградацией матрикса.

4. Виды по локализации

4.1. Фиброз печени

Фиброз печени — это патологический процесс, при котором здоровая ткань органа замещается соединительной тканью. Это происходит из-за хронического воспаления или повреждения клеток печени. В норме соединительная ткань помогает восстанавливать повреждённые участки, но при фиброзе её становится слишком много, что нарушает структуру и функции органа.

Основными причинами фиброза печени являются вирусные гепатиты, алкогольная болезнь печени, неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), аутоиммунные заболевания и токсические поражения. На ранних стадиях процесс обратим, но без лечения он прогрессирует до цирроза — необратимого состояния, при котором печень теряет способность выполнять свои функции.

Симптомы фиброза могут долгое время отсутствовать или быть слабовыраженными. По мере прогрессирования появляются усталость, слабость, тяжесть в правом подреберье, желтуха, отёки и признаки портальной гипертензии. Диагностика включает лабораторные анализы, ультразвуковое исследование, эластографию и биопсию печени.

Лечение направлено на устранение причины фиброза. При вирусных гепатитах применяют противовирусные препараты, при алкогольной болезни — полный отказ от спиртного. Для замедления прогрессирования фиброза могут использоваться гепатопротекторы и противовоспалительные средства. В тяжёлых случаях рассматривается трансплантация печени. Ранняя диагностика и своевременная терапия повышают шансы на восстановление функции органа.

4.2. Фиброз легких

4.2.1. Идиопатический легочный фиброз

Идиопатический легочный фиброз — это хроническое прогрессирующее заболевание легких неясного происхождения, при котором нормальная легочная ткань замещается рубцовой. Это приводит к нарушению газообмена, снижению эластичности легких и постепенному ухудшению дыхательной функции.

Основной признак — нарастающая одышка, особенно при физической нагрузке. Сухой кашель и слабость также часто сопровождают заболевание. Симптомы развиваются постепенно, и диагноз обычно ставится на поздних стадиях, когда изменения в легких становятся необратимыми.

Механизм развития идиопатического легочного фиброза до конца не изучен. Предполагается, что повреждение альвеолярного эпителия запускает аномальный процесс восстановления, приводящий к избыточному накоплению соединительной ткани. Фиброзные изменения нарушают структуру легких, делая их жесткими и менее функциональными.

Диагностика включает компьютерную томографию высокого разрешения, исследование функции внешнего дыхания и, в некоторых случаях, биопсию легких. Прогноз неблагоприятный — средняя выживаемость составляет от 3 до 5 лет после постановки диагноза. Лечение направлено на замедление прогрессирования болезни и включает противовоспалительные, антифиброзные препараты, кислородную терапию и, в тяжелых случаях, трансплантацию легких.

4.2.2. Вторичный легочный фиброз

Вторичный легочный фиброз развивается как осложнение других заболеваний или воздействий, поражающих легкие. Он возникает на фоне хронических воспалительных процессов, инфекций, аутоиммунных патологий или длительного контакта с вредными веществами. Например, пневмокониозы, саркоидоз, системная склеродермия или последствия лучевой терапии могут привести к замещению нормальной легочной ткани соединительной.

Основной механизм формирования вторичного фиброза связан с повреждением альвеолярного эпителия и активацией фибробластов. В ответ на хроническое воспаление или травму организм запускает процесс избыточного синтеза коллагена, что приводит к уплотнению и утолщению межальвеолярных перегородок.

Клинические проявления включают прогрессирующую одышку, сухой кашель, слабость и снижение переносимости физических нагрузок. Диагностика основывается на данных КТ высокого разрешения, функциональных дыхательных тестах и иногда биопсии.

Лечение направлено на замедление прогрессирования фиброза и устранение основной причины. Применяются противовоспалительные препараты, иммуносупрессоры, кислородотерапия, в некоторых случаях — антифибротические средства. Прогноз зависит от скорости прогрессирования и своевременности терапии.

4.3. Фиброз почек

Фиброз почек представляет собой патологический процесс, при котором нормальная ткань органа замещается соединительной тканью. Это приводит к нарушению функции почек, снижению их фильтрационной способности и развитию хронической болезни почек. Основными причинами фиброза являются хронические воспалительные процессы, длительная гипертензия, диабетическая нефропатия и другие заболевания, вызывающие повреждение почечной ткани.

Механизм развития фиброза почек включает несколько этапов. Сначала происходит повреждение клеток, что активирует иммунную систему и провоцирует воспалительную реакцию. Затем в очаге повреждения накапливаются фибробласты, которые начинают синтезировать коллаген и другие компоненты соединительной ткани. Постепенно здоровая ткань замещается рубцовой, что нарушает структуру и работу органа.

Симптомы фиброза почек могут долгое время оставаться незаметными. Со временем появляются признаки хронической почечной недостаточности: отеки, слабость, повышенное артериальное давление, снижение аппетита, анемия. Диагностика включает лабораторные анализы крови и мочи, ультразвуковое исследование, а в некоторых случаях — биопсию почек.

Лечение направлено на замедление прогрессирования фиброза и устранение его причины. Применяются противовоспалительные препараты, средства для коррекции артериального давления, контроль уровня сахара при диабете. В тяжелых случаях требуется диализ или трансплантация почки. Профилактика включает своевременное лечение заболеваний, способных привести к фиброзу, контроль веса, отказ от вредных привычек и регулярные медицинские осмотры.

4.4. Фиброз сердца

Фиброз сердца — это патологический процесс, при котором нормальная мышечная ткань миокарда замещается соединительной тканью. Это приводит к снижению эластичности сердечной мышцы и нарушению ее сократительной функции. Основными причинами фиброза сердца являются хронические воспалительные процессы, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, артериальная гипертензия и кардиомиопатии.

При фиброзе сердца образуются рубцы из коллагеновых волокон, которые не способны проводить электрические импульсы или сокращаться. Это может вызывать аритмии, сердечную недостаточность и другие серьезные осложнения. На ранних стадиях фиброз может протекать бессимптомно, но по мере прогрессирования появляются одышка, быстрая утомляемость, отеки и боли в груди.

Диагностика фиброза сердца включает инструментальные методы: эхокардиографию, магнитно-резонансную томографию с контрастированием, электрокардиографию и биопсию миокарда. Лечение направлено на устранение основной причины, замедление прогрессирования фиброза и поддержание работы сердца. Применяются препараты, улучшающие кровообращение, снижающие нагрузку на сердце и предотвращающие дальнейшее рубцевание. В тяжелых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.

Профилактика фиброза сердца включает контроль артериального давления, лечение хронических заболеваний сердца, отказ от курения и алкоголя, а также регулярную физическую активность. Раннее выявление и терапия помогают замедлить развитие патологии и улучшить качество жизни пациента.

4.5. Фиброз кожи

Фиброз кожи представляет собой патологическое состояние, при котором происходит избыточное образование соединительной ткани. Этот процесс приводит к уплотнению и снижению эластичности пораженных участков.

Основная причина фиброза кожи — нарушение процессов заживления, когда вместо нормального восстановления тканей начинается активное разрастание фиброзных волокон. Такое состояние может быть следствием хронического воспаления, травм, аутоиммунных заболеваний, таких как склеродермия, или длительного воздействия неблагоприятных факторов, включая радиацию.

Симптомы зависят от локализации и степени поражения. Кожа становится плотной, грубой, иногда приобретает бугристую структуру. В тяжелых случаях фиброз ограничивает подвижность суставов, вызывает боль и дискомфорт.

Диагностика включает клинический осмотр, биопсию кожи и инструментальные методы, такие как УЗИ или МРТ. Лечение направлено на устранение причины, если это возможно, и замедление прогрессирования процесса. Применяют противовоспалительные препараты, физиотерапию, в некоторых случаях — хирургическую коррекцию.

Прогноз зависит от причины и стадии заболевания. Раннее вмешательство позволяет минимизировать последствия, тогда как запущенные формы требуют длительной терапии и могут привести к стойким функциональным нарушениям.

4.6. Фиброз поджелудочной железы

Фиброз поджелудочной железы — это патологический процесс, при котором нормальная ткань органа постепенно замещается соединительной тканью. Это происходит из-за хронического воспаления или длительного повреждения, что приводит к нарушению функций поджелудочной железы. Основными причинами развития фиброза являются хронический панкреатит, злоупотребление алкоголем, аутоиммунные заболевания и генетические нарушения.

На ранних стадиях фиброз может протекать бессимптомно, но по мере прогрессирования появляются характерные признаки. К ним относятся боли в верхней части живота, нарушение пищеварения, потеря веса и признаки экзокринной недостаточности. При значительном поражении тканей может развиться сахарный диабет из-за снижения выработки инсулина.

Диагностика включает инструментальные и лабораторные методы. УЗИ, КТ и МРТ помогают выявить структурные изменения в органе. Биохимические анализы крови и кала позволяют оценить функциональное состояние поджелудочной железы. В некоторых случаях требуется биопсия для подтверждения диагноза.

Лечение направлено на устранение причины фиброза и замедление его прогрессирования. Важно исключить алкоголь, придерживаться диеты с низким содержанием жиров и принимать ферментные препараты для улучшения пищеварения. В тяжелых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство. Прогноз зависит от степени поражения органа и своевременности терапии.

5. Диагностика состояния

5.1. Клинические проявления

Клинические проявления фиброза зависят от поражённого органа и степени тяжести процесса. На начальных стадиях симптомы могут отсутствовать или быть слабо выраженными, что затрудняет раннюю диагностику. По мере прогрессирования заболевания появляются характерные признаки, связанные с нарушением функции органа.

При фиброзе лёгких пациенты жалуются на одышку, сухой кашель, быструю утомляемость. В тяжёлых случаях развивается дыхательная недостаточность, сопровождающаяся цианозом и изменением формы пальцев по типу «барабанных палочек». Фиброз печени проявляется слабостью, дискомфортом в правом подреберье, желтухой, асцитом и склонностью к кровотечениям из-за нарушения синтеза белков и портальной гипертензии.

Если процесс затрагивает сердце, возникает аритмия, отёки, повышенная усталость при физической нагрузке. Фиброз почек приводит к снижению фильтрационной функции, повышению артериального давления и развитию хронической болезни почек. В случае поражения кожи отмечается уплотнение тканей, ограничение подвижности суставов, изменение цвета и текстуры покровов.

Степень выраженности симптомов зависит от скорости прогрессирования фиброза и компенсаторных возможностей организма. В некоторых случаях заболевание обнаруживают случайно при обследовании по поводу других патологий. Раннее выявление и контроль за состоянием помогают замедлить развитие осложнений.

5.2. Лабораторные методы

Фиброз — это патологический процесс, при котором нормальная функциональная ткань органа замещается соединительной тканью. Это приводит к нарушению работы поражённого участка, так как рубцовая ткань не способна выполнять исходные функции.

Лабораторные методы помогают выявить фиброз на ранних стадиях, оценить его степень и контролировать динамику. Основные анализы включают биохимические маркеры, такие как аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), билирубин, щелочная фосфатаза. Повышение этих показателей может указывать на повреждение печени, в том числе фиброзное перерождение.

Для диагностики фиброза печени используют специальные тесты: FibroTest, FibroMax, ELF-тест. Они оценивают уровни специфических белков и ферментов, связанных с образованием рубцовой ткани. В некоторых случаях применяют анализ на гиалуроновую кислоту, ламинин и проколлаген III типа — их концентрация возрастает при активном фиброгенезе.

При подозрении на лёгочный фиброз исследуют уровень ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и С-реактивного белка (СРБ). Эти маркеры отражают воспалительный процесс и повреждение лёгочной ткани. Дополнительно могут проводиться иммунологические тесты для выявления аутоиммунных причин фиброза.

В диагностике сердечного фиброза важны анализы на натрийуретические пептиды (BNP, NT-proBNP), которые повышаются при перегрузке миокарда и его последующем рубцевании. Также исследуют тропонины — маркеры повреждения сердечной мышцы.

Лабораторные методы дополняют инструментальные исследования, такие как биопсия, УЗИ, МРТ или КТ. Комплексный подход позволяет точно определить локализацию, стадию фиброза и подобрать эффективное лечение.

5.3. Инструментальные исследования

5.3.1. Биопсия

Биопсия является одним из наиболее точных методов диагностики фиброза. Эта процедура предполагает забор небольшого образца ткани для последующего гистологического исследования. В лаборатории специалисты изучают структуру ткани, определяя степень разрастания соединительной ткани и наличие фиброзных изменений.

Для проведения биопсии используются различные методы в зависимости от пораженного органа. Чаще всего применяют пункционную, инцизионную или эксцизионную биопсию. Например, при фиброзе печени выполняют чрескожную пункцию под контролем УЗИ или КТ, чтобы минимизировать риски осложнений. Полученные образцы позволяют не только подтвердить диагноз, но и оценить стадию патологического процесса.

Несмотря на высокую информативность, биопсия имеет ряд ограничений. Это инвазивная процедура, которая может сопровождаться кровотечением, инфекцией или повреждением соседних тканей. Кроме того, результат зависит от качества взятого материала и опыта морфолога. В некоторых случаях фиброзные изменения могут быть неравномерными, что требует повторного исследования.

Современные методы визуализации и лабораторные тесты частично снижают необходимость в биопсии, но она остается золотым стандартом диагностики фиброза. Точность этого метода позволяет врачам подобрать оптимальную тактику лечения и контролировать его эффективность.

5.3.2. УЗИ и КТ

Фиброз представляет собой патологический процесс, при котором нормальные ткани замещаются соединительной тканью. Это приводит к потере функции поражённого органа. Диагностика фиброза включает инструментальные методы, среди которых УЗИ и КТ занимают значимое место.

УЗИ позволяет выявить структурные изменения органов, например, печени или лёгких. Метод основан на отражении ультразвуковых волн, что помогает оценить плотность тканей и наличие фиброзных участков. Преимущество УЗИ — его безопасность и доступность, однако точность зависит от опыта специалиста и качества оборудования.

КТ обеспечивает более детальную визуализацию благодаря использованию рентгеновских лучей и компьютерной обработки изображений. Этот метод выявляет даже небольшие очаги фиброза, определяет их локализацию и распространённость. КТ особенно эффективна при диагностике лёгочного фиброза, позволяя оценить степень поражения лёгочной ткани. Однако из-за лучевой нагрузки метод применяют по строгим показаниям.

Оба метода дополняют друг друга. УЗИ используют для первичной диагностики и динамического наблюдения, а КТ — для уточнения диагноза в сложных случаях. Выбор метода зависит от клинической картины, локализации фиброза и необходимости детализации изменений.

5.3.3. МРТ

Фиброз представляет собой патологический процесс, при котором нормальная ткань замещается соединительной, что приводит к нарушению функции органа. Одним из наиболее точных методов диагностики фиброза является магнитно-резонансная томография (МРТ). Этот метод позволяет визуализировать изменения структуры тканей без инвазивного вмешательства.

МРТ использует мощное магнитное поле и радиочастотные импульсы для получения детализированных изображений внутренних органов. В случае фиброза снимки помогают оценить степень поражения, локализацию и распространенность изменений. Например, при фиброзе печени МРТ выявляет узловые образования, истончение паренхимы и другие признаки.

Преимущества МРТ при диагностике фиброза включают высокую контрастность мягких тканей, отсутствие ионизирующего излучения и возможность многоплоскостной визуализации. Однако метод имеет ограничения, такие как длительность исследования, высокая стоимость и невозможность применения у пациентов с металлическими имплантами.

Для повышения точности диагностики МРТ может сочетаться с контрастными веществами. Они усиливают видимость фиброзных участков, особенно в печени, лёгких или сердце. Современные технологии, такие как эластография на основе МРТ, позволяют дополнительно оценить жесткость тканей, что упрощает выявление ранних стадий фиброза.

Таким образом, МРТ остается одним из наиболее информативных методов при обследовании пациентов с подозрением на фиброз. Его использование способствует ранней диагностике, что улучшает прогноз и эффективность лечения.

6. Подходы к управлению

6.1. Медикаментозное вмешательство

Фиброз представляет собой патологический процесс, при котором нормальные ткани замещаются соединительной тканью, что приводит к нарушению функций поражённого органа. В некоторых случаях для замедления или остановки прогрессирования фиброза применяется медикаментозное лечение.

Препараты, используемые при фиброзе, направлены на уменьшение воспаления, подавление избыточного синтеза коллагена и улучшение регенерации здоровых тканей. В зависимости от локализации и причины фиброза могут назначаться:

- Противовоспалительные средства (глюкокортикоиды, иммунодепрессанты) для подавления хронического воспаления, провоцирующего фиброз.

- Антифибротические препараты (пирфенидон, нинтеданиб), которые замедляют образование рубцовой ткани в лёгких и других органах.

- Антиоксиданты и гепатопротекторы (при фиброзе печени) для защиты клеток от повреждения и стимуляции восстановления.

- Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА) при фиброзе сердца и почек, снижающие негативное влияние гипертензии на ткани.

Выбор конкретной схемы лечения зависит от стадии заболевания, основного диагноза и индивидуальных особенностей пациента. В ряде случаев медикаментозная терапия комбинируется с другими методами, такими как физиотерапия или хирургическое вмешательство. Важно, чтобы лечение проводилось под контролем специалиста, так как неправильный подбор препаратов может усугубить состояние.

6.2. Немедикаментозные стратегии

Фиброз — это процесс замещения здоровой ткани соединительной, что приводит к нарушению функции поражённого органа. Немедикаментозные стратегии направлены на замедление прогрессирования заболевания и улучшение качества жизни.

Основу немедикаментозного подхода составляет коррекция образа жизни. Регулярная физическая активность способствует поддержанию функции лёгких и сердца, если фиброз затрагивает эти органы. Умеренные нагрузки, такие как ходьба, плавание или дыхательная гимнастика, помогают сохранить подвижность и уменьшить одышку. Важно избегать переутомления и подбирать интенсивность упражнений индивидуально.

Питание играет значимую роль в поддержании здоровья при фиброзе. Сбалансированная диета с достаточным количеством белка, витаминов и минералов способствует восстановлению тканей. Рекомендуется ограничить потребление соли, особенно при поражении сердца или почек, а также избегать продуктов, провоцирующих воспаление. При фиброзе лёгких полезны продукты, богатые антиоксидантами: овощи, фрукты, орехи.

Отказ от вредных привычек обязателен. Курение ускоряет повреждение лёгочной ткани, а алкоголь негативно влияет на печень, усугубляя фиброзные изменения. Избегание контакта с токсичными веществами, пылью и промышленными загрязнителями снижает дополнительную нагрузку на органы.

Психологическая поддержка помогает справляться с эмоциональной нагрузкой, связанной с хроническим заболеванием. Методы релаксации, медитация и консультации специалистов способствуют снижению стресса, который может влиять на течение болезни.

Физиотерапевтические методы, такие как массаж, дыхательные тренажёры или кислородотерапия, применяются для улучшения функции поражённых органов. Их использование согласовывается с врачом, чтобы избежать нежелательных эффектов. Немедикаментозные стратегии эффективны в сочетании с другими методами лечения и требуют индивидуального подхода.

6.3. Перспективные направления

Фиброз представляет собой патологический процесс, при котором нормальные ткани органов замещаются соединительной тканью, что приводит к нарушению их функции.

Одним из перспективных направлений в изучении фиброза является разработка методов ранней диагностики. Современные технологии, такие как биомаркеры крови и методы визуализации, позволяют выявлять начальные стадии заболевания до появления клинических симптомов.

Другое важное направление — поиск эффективных антифибротических препаратов. Ученые исследуют молекулярные механизмы фиброгенеза, чтобы создать лекарства, способные не только замедлить, но и обратить процесс рубцевания. Многообещающими считаются терапии, направленные на регуляцию активности фибробластов и иммунного ответа.

Также активно изучаются возможности генной и клеточной терапии. Редактирование генов и использование стволовых клеток могут стать основой для восстановления поврежденных тканей без образования рубцов.

Не менее значимым остается исследование влияния образа жизни на развитие фиброза. Диета, физическая активность и отказ от вредных привычек могут снизить риск прогрессирования заболевания.

Развитие персонализированной медицины открывает новые перспективы. Подбор терапии с учетом индивидуальных особенностей пациента повышает шансы на успешное лечение и улучшение качества жизни.

В будущем комбинация этих подходов может привести к прорыву в борьбе с фиброзом, сделав его управляемым состоянием, а не неизбежным исходом хронических заболеваний.