1. Основы понимания

1.1. Биологическая роль свертывания крови

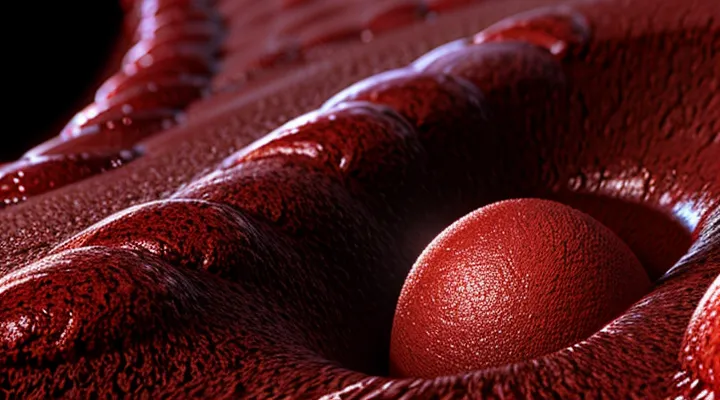

Свертывание крови — это защитный механизм, предотвращающий кровопотерю при повреждении сосудов. Этот процесс обеспечивает образование сгустка, который закупоривает место разрыва и останавливает кровотечение. Без него даже незначительные травмы могли бы привести к серьезным последствиям.

В основе свертывания лежит каскад биохимических реакций с участием тромбоцитов и белков плазмы. Тромбоциты склеиваются, образуя первичную пробку, а затем активируются факторы свертывания, формирующие фибриновую сеть. Она укрепляет сгусток и обеспечивает его стабильность.

Биологическая значимость свертывания также заключается в поддержании целостности кровеносной системы. Нарушения этого процесса могут привести либо к чрезмерной кровоточивости, либо к патологическому тромбообразованию внутри неповрежденных сосудов. В обоих случаях это угрожает жизни.

Тромб — это конечный продукт свертывания, но его образование должно быть строго контролируемым. В норме он формируется только в ответ на повреждение и растворяется после заживления. Однако при сбоях в системе гемостаза тромбы могут появляться без необходимости, блокируя кровоток и вызывая ишемию тканей.

1.2. Отличие нормального процесса от патологического

Тромб — это сгусток крови, который образуется в сосудах или полости сердца. В норме тромбообразование является защитной реакцией организма, предотвращающей кровопотерю при повреждении сосудов. Такой процесс называется физиологическим. Он запускается при травмах, активируя свертывающую систему крови, и останавливается, когда повреждение устранено.

Патологическое тромбообразование возникает без видимых повреждений сосудов или продолжается после заживления. В этом случае тромбы могут перекрывать кровоток, вызывая ишемию тканей. К патологии относят тромбоз глубоких вен, тромбоэмболию легочной артерии, инфаркты и инсульты, спровоцированные закупоркой сосудов.

Различие между нормой и патологией определяется тремя основными факторами. Во-первых, это локализация: физиологические тромбы образуются только в зоне повреждения, а патологические — в неповрежденных сосудах. Во-вторых, размер: нормальные сгустки компактны, а патологические могут достигать крупных размеров, угрожая кровоснабжению органов. В-третьих, регуляция: в норме процесс останавливается при восстановлении сосуда, а при патологии механизмы контроля нарушены.

Патологическое тромбообразование связано с нарушениями свертывающей системы, замедлением кровотока или повреждением внутренней поверхности сосудов. Например, атеросклероз, мерцательная аритмия или длительная неподвижность повышают риск образования опасных тромбов. В отличие от этого, нормальный процесс ограничен по времени и месту, не приводя к осложнениям.

Таким образом, ключевое отличие — функциональность. Физиологический тромб защищает организм, а патологический угрожает жизни, требуя медицинского вмешательства.

2. Механизмы формирования

2.1. Основные факторы

2.1.1. Повреждение внутренней оболочки сосудов

Повреждение внутренней оболочки сосудов — это нарушение целостности эндотелия, выстилающего стенки артерий, вен и капилляров. Оно возникает под воздействием механических травм, воспалительных процессов, высокого давления или атеросклеротических изменений.

При повреждении эндотелия обнажаются коллагеновые волокна и другие структуры подлежащего слоя сосудистой стенки. Это активирует тромбоциты, которые начинают прилипать к месту повреждения. Одновременно запускается каскад реакций свертывания крови, что приводит к образованию фибрина.

Основные причины повреждения внутренней оболочки сосудов:

- Механические травмы (например, при хирургических вмешательствах или катетеризации).

- Воспалительные заболевания (васкулиты, инфекции).

- Атеросклероз, при котором бляшки повреждают эндотелий.

- Гипертония, создающая избыточную нагрузку на стенки сосудов.

В результате таких повреждений формируется тромб — сгусток крови, который может частично или полностью перекрыть просвет сосуда. Если тромб отрывается и попадает в кровоток, это способно привести к опасным осложнениям, включая инфаркт или инсульт.

2.1.2. Замедление или нарушение кровотока

Замедление или нарушение кровотока создает условия для формирования тромбов. Когда кровь течет слишком медленно или застаивается, клетки и белки в ней имеют больше времени для взаимодействия, что увеличивает риск слипания тромбоцитов и активации факторов свертывания. Это особенно характерно для венозной системы, где низкая скорость кровотока способствует образованию тромбов, например, при варикозной болезни или длительной неподвижности.

Нарушение кровотока может быть вызвано механическими препятствиями, такими как сужение сосудов из-за атеросклеротических бляшек или сдавление извне. В артериях это приводит к турбулентному течению крови, что повреждает эндотелий и запускает процесс тромбообразования. В венах застой крови, например, при сердечной недостаточности или после хирургических операций, повышает вероятность формирования тромбов.

Риск возрастает при сочетании замедленного кровотока с другими факторами, включая повышенную свертываемость крови или повреждение сосудистой стенки. В таких условиях даже незначительное нарушение гемодинамики может привести к образованию тромба, который способен частично или полностью перекрыть просвет сосуда.

2.1.3. Изменения в составе крови

Изменения в составе крови могут влиять на формирование тромбов. Кровь состоит из плазмы, эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. При повреждении сосуда тромбоциты активируются и склеиваются, образуя первичную пробку. Если баланс компонентов нарушен, процесс свёртывания может стать избыточным или недостаточным.

Повышенное количество тромбоцитов или увеличение уровня фибриногена способствует более быстрому образованию тромбов. Вязкость крови возрастает, что создаёт условия для закупорки сосудов. Напротив, снижение тромбоцитов или нарушение синтеза факторов свёртывания приводит к кровоточивости.

На состав крови влияют различные факторы: генетические отклонения, воспалительные процессы, приём лекарств, обезвоживание. Например, при обезвоживании кровь сгущается, повышая риск тромбообразования. Воспаление стимулирует выработку белков, усиливающих слипание тромбоцитов.

Изменения в биохимических показателях, такие как повышенный холестерин или глюкоза, также ухудшают текучесть крови. Липиды могут откладываться на стенках сосудов, сужая их просвет и создавая основу для тромба. Контроль состава крови помогает снизить вероятность патологического тромбообразования.

2.2. Классификация

2.2.1. По месту образования

Тромбы могут образовываться в разных участках сосудистой системы, включая артерии, вены и даже сердце. Место их возникновения во многом определяет последствия для организма. Например, артериальные тромбы чаще формируются в области атеросклеротических бляшек, где нарушена гладкость сосудистой стенки. Они способны перекрыть кровоток, что приводит к ишемии тканей.

В венах тромбы обычно возникают из-за замедленного кровотока или повышенной свёртываемости крови. Наиболее опасны тромбы глубоких вен нижних конечностей, так как они могут оторваться и попасть в лёгочную артерию, вызвав тромбоэмболию. В сердце тромбы чаще образуются при мерцательной аритмии или после инфаркта, когда нарушается нормальное сокращение сердечной мышцы.

Причины образования тромбов зависят от локализации. В артериях это обычно повреждение стенки сосуда, в венах — застой крови, а в сердце — нарушение ритма или структурные изменения. Понимание механизмов формирования тромбов помогает в профилактике и лечении опасных состояний, таких как инсульт, инфаркт или тромбоэмболия.

2.2.2. По морфологическому составу

Тромбы различаются по морфологическому составу, что определяет их структуру и свойства. Основными компонентами являются тромбоциты, фибрин и клетки крови. Тромбоциты формируют первичный каркас, склеиваясь в месте повреждения сосуда. Фибрин образует сеть, которая укрепляет тромб и удерживает эритроциты, лейкоциты и другие элементы.

В зависимости от преобладания тех или иных элементов выделяют несколько типов тромбов. Белые тромбы состоят преимущественно из тромбоцитов и фибрина, встречаются в артериях, где кровоток быстрый. Красные тромбы содержат большое количество эритроцитов, захваченных фибриновой сетью, и образуются в венах при медленном кровотоке. Смешанные тромбы включают слои разных компонентов.

Морфологический состав влияет на плотность, устойчивость и способность к растворению. Например, тромбы с преобладанием фибрина более устойчивы к лизису, а тромбоцитарные — склонны к фрагментации. Понимание состава помогает в выборе методов лечения и профилактики тромбообразования.

3. Клинические проявления и последствия

3.1. Симптомы

3.1.1. При венозном тромбозе

При венозном тромбозе в просвете вены формируется сгусток крови, который препятствует нормальному кровотоку. Это состояние чаще всего возникает в глубоких венах нижних конечностей, но может затрагивать и другие области, включая верхние конечности, таз или внутренние органы. Основная опасность заключается в том, что фрагмент тромба может оторваться и с током крови попасть в лёгочную артерию, вызвав тромбоэмболию — жизнеугрожающее осложнение.

Развитие венозного тромбоза связано с нарушением баланса между свёртывающей и противосвёртывающей системами крови. Основные факторы риска включают длительную неподвижность, травмы, хирургические вмешательства, онкологические заболевания, наследственные нарушения свёртываемости, а также приём некоторых препаратов, например гормональных контрацептивов. Симптомы зависят от локализации тромба: отёк, боль, покраснение кожи, локальное повышение температуры. В некоторых случаях тромбоз протекает бессимптомно, что увеличивает риск поздней диагностики.

Для подтверждения диагноза используют инструментальные методы: ультразвуковое исследование вен, флебографию или компьютерную томографию. Лечение направлено на предотвращение роста тромба и его распространения. Применяют антикоагулянты — препараты, снижающие свёртываемость крови. В тяжёлых случаях может потребоваться тромболитическая терапия или хирургическое удаление сгустка. Профилактика включает раннюю активизацию после операций, использование компрессионного трикотажа и медикаментозную терапию у пациентов из групп риска.

3.1.2. При артериальном тромбозе

Артериальный тромбоз — это образование тромба в артерии, которое приводит к нарушению кровоснабжения тканей и органов. Такой тромб состоит из тромбоцитов, фибрина и других компонентов крови. Он формируется на повреждённой сосудистой стенке или в области атеросклеротической бляшки, где кровоток замедляется.

При артериальном тромбозе наиболее опасны последствия ишемии. Если тромб перекрывает просвет артерии, питающей сердце, развивается инфаркт миокарда. Закупорка мозговых артерий ведёт к инсульту, а поражение сосудов конечностей — к острой ишемии с риском некроза.

Факторы, способствующие артериальному тромбозу, включают атеросклероз, гипертонию, сахарный диабет, курение и повышенную свёртываемость крови. Для предотвращения осложнений применяют антиагреганты и антикоагулянты, а в острых случаях — тромболизис или хирургическое удаление тромба.

Быстрое обращение за медицинской помощью при симптомах тромбоза критически важно. Боль в груди, внезапная слабость, нарушение речи или онемение конечности требуют немедленного вмешательства.

3.2. Факторы риска

На вероятность образования тромбов влияют различные обстоятельства. Малоподвижный образ жизни способствует застою крови в сосудах, особенно в нижних конечностях. Это увеличивает риск формирования сгустков.

Длительное обездвиживание, например после операций или при длительных перелетах, также создает условия для тромбообразования. В таких случаях кровь движется медленнее, а ее вязкость может повышаться.

Генетическая предрасположенность имеет значение. Некоторые люди наследуют нарушения свертываемости крови, из-за чего их организм склонен к образованию тромбов даже без явных провоцирующих факторов.

Курение и ожирение негативно влияют на состояние сосудов и кровообращение. Никотин повреждает сосудистые стенки, а избыточный вес увеличивает нагрузку на кровеносную систему.

Хронические заболевания, такие как диабет, гипертония и атеросклероз, повышают риск. Они приводят к повреждению сосудов и изменению состава крови.

Прием гормональных препаратов, особенно эстрогенов, может влиять на свертываемость. Это касается некоторых контрацептивов и заместительной терапии.

Возраст также является фактором. С годами сосуды теряют эластичность, а кровоток замедляется, что повышает вероятность образования тромбов.

3.3. Возможные осложнения

3.3.1. Легочная эмболия

Легочная эмболия — это опасное состояние, при котором тромб блокирует кровоток в легочной артерии или ее ветвях. Чаще всего такой тромб образуется в глубоких венах нижних конечностей, отрывается и с током крови попадает в легкие. Это приводит к нарушению газообмена, резкому снижению насыщения крови кислородом и может вызвать тяжелые осложнения, вплоть до летального исхода.

Основные симптомы легочной эмболии включают внезапную одышку, острую боль в груди, усиливающуюся при дыхании, кашель с примесью крови, учащенное сердцебиение и резкое падение артериального давления. В тяжелых случаях возможна потеря сознания.

Легочная эмболия требует немедленной медицинской помощи. Лечение включает антикоагулянтную терапию для предотвращения роста тромба, тромболизис для его растворения, а в критических случаях — хирургическое вмешательство. Профилактика заключается в своевременном лечении тромбозов глубоких вен, использовании компрессионного белья и приеме антикоагулянтов у пациентов из группы риска.

3.3.2. Ишемический инсульт

Ишемический инсульт возникает, когда тромб блокирует кровеносный сосуд, питающий мозг. Это приводит к прекращению поступления кислорода и питательных веществ, что вызывает гибель клеток мозга. Основная причина такого инсульта — закупорка артерии тромбом, который мог образоваться непосредственно в сосуде или попасть туда из других частей тела.

Тромбы формируются из-за нарушений в системе свертывания крови. Они состоят из склеенных между собой клеток крови, фибрина и других компонентов. При повреждении сосудистой стенки, замедленном кровотоке или повышенной свертываемости крови риск образования тромбов увеличивается. Если такой сгусток отрывается и закупоривает мозговую артерию, развивается ишемический инсульт.

Последствия зависят от локализации и размера пораженного сосуда. Часто наблюдаются потеря чувствительности, слабость в конечностях, нарушение речи или зрения. В тяжелых случаях возможен паралич или летальный исход. Своевременная медицинская помощь, включая тромболизис или механическое удаление тромба, может значительно улучшить прогноз.

Профилактика включает контроль факторов риска: гипертонии, атеросклероза, мерцательной аритмии. Антикоагулянты и антиагреганты назначают для предотвращения образования новых тромбов. Здоровый образ жизни и регулярные медицинские обследования снижают вероятность развития ишемического инсульта.

3.3.3. Инфаркт миокарда

Инфаркт миокарда — это острое состояние, при котором происходит гибель участка сердечной мышцы из-за резкого нарушения кровоснабжения. Основная причина — закупорка коронарной артерии, чаще всего вызванная тромбом. Тромб представляет собой сгусток крови, который образуется на повреждённой стенке сосуда или в зоне атеросклеротической бляшки.

Развитие инфаркта миокарда связано с несколькими факторами. Атеросклероз приводит к сужению артерий, а при разрыве бляшки активируется процесс свёртывания крови. Формируется тромб, перекрывающий просвет сосуда. В результате клетки сердца перестают получать кислород и питательные вещества, что ведёт к их некрозу.

Симптомы включают сильную боль за грудиной, отдающую в левую руку, шею или нижнюю челюсть. Может появиться одышка, холодный пот, слабость, тошнота. В некоторых случаях инфаркт протекает атипично, особенно у людей с диабетом или пожилых пациентов.

Без своевременной медицинской помощи последствия могут быть тяжёлыми, вплоть до остановки сердца. Лечение направлено на восстановление кровотока: применяют тромболитики, ангиопластику или стентирование. Профилактика включает контроль артериального давления, уровня холестерина, отказ от курения и физическую активность.

4. Диагностика, лечение и профилактика

4.1. Методы выявления

4.1.1. Лабораторные исследования крови

Лабораторные исследования крови помогают выявить нарушения свертываемости и риск тромбообразования. Основные анализы включают общий и биохимический анализы крови, коагулограмму и определение D-димера. Общий анализ крови позволяет оценить уровень тромбоцитов, которые участвуют в формировании сгустков.

Биохимический анализ выявляет маркеры воспаления и состояния печени, влияющей на синтез факторов свертывания. Коагулограмма — это комплексный тест, показывающий время свертывания крови, уровень фибриногена и активность антикоагулянтных систем.

D-димер — продукт распада фибрина, его повышенный уровень указывает на активный процесс тромбообразования. Эти исследования помогают диагностировать тромбозы, контролировать терапию антикоагулянтами и оценивать риск осложнений. Правильная интерпретация результатов позволяет вовремя принять меры для предотвращения опасных состояний, связанных с тромбами.

4.1.2. Инструментальные методы диагностики

Инструментальные методы диагностики позволяют точно определить наличие тромбов, их локализацию и степень угрозы для здоровья. Ультразвуковое исследование, включая допплерографию, помогает визуализировать кровоток и выявить участки сужения или закупорки сосудов. Этот метод особенно эффективен для диагностики тромбозов вен нижних конечностей.

Компьютерная томография с контрастированием применяется для оценки состояния артерий и вен в различных областях тела. Она позволяет обнаружить тромбы в легочных артериях, глубоких венах и других труднодоступных местах. Магнитно-резонансная томография также используется, особенно при подозрении на тромбы в головном мозге или сердце.

Ангиография остается золотым стандартом в диагностике тромбозов артерий. Через катетер вводится контрастное вещество, которое делает сосуды видимыми на рентгеновских снимках. Этот метод точен, но инвазивен и требует специальной подготовки.

Эхокардиография применяется для выявления тромбов в полостях сердца, особенно у пациентов с фибрилляцией предсердий или искусственными клапанами. Лабораторные тесты, такие как D-димер, дополняют инструментальные методы, помогая оценить активность свертывающей системы крови.

4.2. Принципы терапии

4.2.1. Консервативное лечение

Консервативное лечение тромбов направлено на предотвращение их роста, растворение и снижение риска осложнений. Основу терапии составляют антикоагулянты, такие как гепарин, варфарин или прямые оральные антикоагулянты. Они уменьшают свёртываемость крови, препятствуя образованию новых тромбов.

Для растворения уже сформированных тромбов применяют тромболитики, например, алтеплазу или стрептокиназу. Их используют в острых ситуациях, таких как инфаркт миокарда, ишемический инсульт или массивная тромбоэмболия лёгочной артерии.

Дополнительно могут быть назначены антиагреганты, такие как ацетилсалициловая кислота или клопидогрел. Они препятствуют склеиванию тромбоцитов, снижая риск образования новых тромбов. В некоторых случаях применяют компрессионный трикотаж или эластичное бинтование для улучшения кровотока в нижних конечностях.

При консервативном лечении важно контролировать состояние пациента, регулярно проверяя показатели свёртываемости крови. Дозировки препаратов подбираются индивидуально, с учётом сопутствующих заболеваний и риска кровотечений.

4.2.2. Хирургическое вмешательство

Хирургическое вмешательство может потребоваться при наличии крупных или опасных тромбов, которые угрожают жизни пациента. Операция направлена на удаление сгустка, восстановление кровотока и предотвращение осложнений. В некоторых случаях используют тромбэктомию — процедуру, при которой тромб извлекают через небольшой разрез с помощью специального катетера.

Если тромб расположен в глубоких венах или легочной артерии, может применяться эндоваскулярная хирургия. Врачи вводят инструменты через сосуды, чтобы разрушить или удалить сгусток. В тяжелых случаях, например при массивной тромбоэмболии, требуется открытая операция.

После хирургического вмешательства пациенту назначают антикоагулянты для предотвращения повторного образования тромбов. Важно соблюдать рекомендации врача, включая ношение компрессионного белья и контроль физической активности. Хирургия является крайней мерой и применяется, когда медикаментозное лечение неэффективно или есть прямая угроза жизни.

4.3. Меры предупреждения

Тромб — это сгусток крови, который образуется в сосудах и может нарушать кровоток. Чтобы снизить риск его появления, необходимо соблюдать профилактические меры.

Физическая активность помогает улучшить кровообращение и снизить застой крови. Регулярные прогулки, плавание или легкие упражнения поддерживают тонус сосудов. Если работа требует долгого сидения или стояния, полезно делать перерывы для разминки.

Правильное питание влияет на состав крови. Рекомендуется включать в рацион продукты, богатые омега-3 кислотами, антиоксидантами и клетчаткой. Следует ограничить жирную, соленую и сладкую пищу, так как она может повышать вязкость крови.

Отказ от вредных привычек, особенно курения, снижает риск тромбообразования. Никотин повреждает стенки сосудов и способствует сгущению крови. Умеренное употребление алкоголя также важно для поддержания нормального кровотока.

При наличии хронических заболеваний, таких как варикоз, диабет или гипертония, необходимо контролировать их течение. Регулярные осмотры у врача и прием назначенных препаратов помогают предотвратить осложнения.

В некоторых случаях врач может рекомендовать ношение компрессионного белья или прием антикоагулянтов. Эти меры особенно важны для людей с повышенным риском тромбоза. Соблюдение всех рекомендаций снижает вероятность образования опасных сгустков крови.