Общие принципы метода

Принцип работы томографа

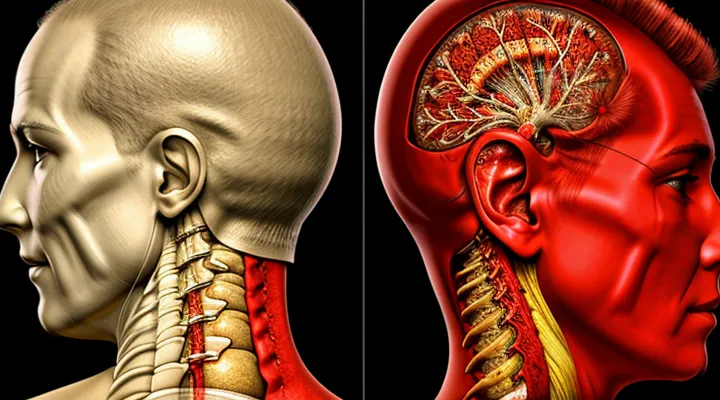

Томограф магнитно‑резонансного типа использует сильное статическое магнитное поле, в котором протоны тканей выравниваются вдоль направления поля. После включения градиентных катушек к каждому пространственному измерению добавляется уникальная частотная модуляция, а радиочастотные импульсы возбуждают протоны, заставляя их излучать сигнал, синхронный с их возвращением в исходное состояние. Приёмник фиксирует эти сигналы, а специализированный программный модуль преобразует их в трёхмерные изображения с высоким контрастом мягких тканей. Отсутствие ионизирующего излучения делает метод безопасным для многократных исследований.

В результате МР‑исследования шейного отдела раскрываются детали, недоступные обычным рентгеном или КТ. Основные сведения, которые получаются:

- Состояние межпозвонковых дисков – возможность визуализировать дегидратацию, протрузии и грыжи, а также наличие ануллярных разрывов;

- Сигналы спинного мозга – выявление компрессии, демиелинизации, опухолей, сосудистых поражений и травм;

- Нервные корешки – оценка их размеров, воспаления и сдавления в местах выхода из позвоночного канала;

- Костные структуры – детальное изображение тела позвонка, отростков, суставных щелей и костного мозга, позволяющее обнаружить микротрещины, склероз и метастазы;

- Сосудистые элементы – при использовании контрастных веществ можно оценить сосудистый бассейн, выявить аневризмы или сосудистые мальформации;

- Лимфатические и мягкие ткани – обнаружение патологий в мышцах, связках, суставах и окружающих мягких тканях, включая отёки и воспалительные процессы.

Таким образом, магнитно‑резонансный томограф предоставляет полную картину анатомии и патологии шейного отдела, позволяя точно поставить диагноз и подобрать оптимальное лечение.

Сравнение с другими методами диагностики

Магнитно‑резонансная томография шейного отдела предоставляет уникальную возможность оценить как костные, так и мягкотканные структуры в одном исследовании. Благодаря высокой контрастности изображения можно увидеть межпозвонковые диски, их протрузии и грыжи, состояние сухожильных связок, а также целостность спинного мозга и корешков нервов. Эта информация часто недоступна при использовании более простых методов.

Обычный рентгенографический снимок ограничен отображением только костных элементов: позвонков, межпозвонковых суставов и общей осанки. Он быстро выполняется и дешев, но не позволяет выявить ранние дегенеративные изменения дисков, воспалительные процессы в мягких тканях или компрессию спинного мозга. Поэтому при подозрении на неврологические осложнения рентген часто дополняют МРТ.

Компьютерная томография обеспечивает детализированное изображение костных структур, легко обнаруживает переломы, кальцификаты и стенозы, вызванные остеофитами. Однако контрастность мягких тканей у неё значительно ниже, и небольшие грыжи диска или изменения в спинном мозге могут остаться незамеченными. В случаях, когда требуется уточнить костную патология, CT часто используется совместно с МРТ.

Ультразвуковое исследование ограничено проникновением звуковой волны через костную ткань, поэтому оно применимо лишь к поверхностным мягким тканям шеи. Оно может оценивать сосудистый кровоток или состояние поверхностных мышц, но не способно визуализировать внутренние структуры позвоночного канала, диски и нервные корешки.

Электрофизиологические методы (ЭЭГ, ЭМГ, нервные проводящие исследования) дают информацию о функциональном состоянии нервов, но не показывают их анатомическое расположение и причины компрессии. Они часто применяются в комбинации с МРТ для полной картины, когда требуется подтвердить степень нарушения проводимости.

Таким образом, магнитно‑резонансная томография превосходит традиционные методы по способности одновременно отображать костные и мягкотканные элементы шейного отдела, выявлять ранние дегенеративные изменения и точно локализовать причины неврологических симптомов. Именно поэтому она становится предпочтительным инструментом в комплексной диагностике позвоночника.

Основания для назначения обследования

Характерные симптомы

Характерные симптомы, связанные с поражениями шейного отдела позвоночника, часто проявляются в виде острой или ноющей боли в области шеи, которая может усиливаться при движениях головы или длительном статическом положении. Боль часто иррадиирует в плечи, руки, иногда достигая локтей и кистей, что свидетельствует о компрессии нервных корешков.

Наряду с болевым синдромом наблюдаются сенсорные нарушения: онемение, покалывание, «мурашки» в пальцах, особенно в больших пальцах, указательном и среднем пальцах. Эти ощущения обычно указывают на радикулопатию, возникающую при грыже межпозвонкового диска или спондилоформировании.

Моторные проявления включают слабость мышц рук, снижение силы хвата, затруднённость поднятия тяжестей. При более тяжёлой компрессии спинного мозга могут появиться признаки миелопатии: нарушение координации, затруднённое ходьба, расстройства равновесия, а также рефлекторные изменения (повышенные рефлексы, патологический рефлекс Бабинского).

Сосудистые осложнения проявляются головокружением, ощущением «потери сознания», шумом в ушах, иногда падением артериального давления при резком повороте головы. Эти симптомы указывают на возможное сдавливание сосудов или влияние на автономную нервную систему.

Ниже перечислены основные группы симптомов, которые часто сопутствуют патологиям шейного отдела и требуют уточнения при помощи МРТ:

- Боль в шее – локальная, иррадиирующая в верхние конечности.

- Сенсорные нарушения – онемение, покалывание, гипестезия.

- Моторные дефициты – слабость, снижение силы хвата, атрофия мышц.

- Признаки миелопатии – нарушение походки, спастичность, рефлекторные аномалии.

- Вегетативные проявления – головокружение, шум в ушах, изменения артериального давления.

Эти проявления позволяют быстро сформировать клиническую гипотезу о наличии компрессии нервных структур, воспаления, опухолевого процесса или дегенеративных изменений, которые МРТ раскрывает с высокой точностью, обеспечивая необходимую информацию для выбора тактики лечения.

Патологические состояния

Травматические повреждения

Магнитно‑резонансная томография шейного отдела позвоночника предоставляет полную картину травматических повреждений, позволяя оценить состояние костных структур, мягких тканей и нервных элементов. При наличии переломов или сублюксаций лучи‑Т2‑секции чётко выделяют нарушения целостности позвонков, а также смещения, которые могут компрометировать спинальный канал.

Тканевые изменения в спинном мозге фиксируются как зоны повышенного сигнала, указывающие на отёк, геморрагические очаги или некроз. Такие находки критически важны для определения тяжести травмы и прогнозирования восстановления двигательных функций.

Лигаменты, межпозвонковые диски и фасеточные суставы отображаются с высоким разрешением: разрывы, растяжения и дегенеративные изменения легко различимы. При подозрении на дискальную грыжу МРТ выявляет выпячивание или вытекание протектора в спинальном канале, что часто сопровождается сдавлением нервных корешков.

В случае подозрения на травму сосудов, такие как разрыв артерии позвоночного канала, контрастные последовательности позволяют визуализировать кровоизлияния и патологии сосудистой стенки.

Список типичных находок, которые фиксирует исследование:

- Переломы тела и дуги позвонка, включая микропереломы;

- Сдвиги и сублюксации, сужающие спинальный канал;

- Отёк, геморрагия и разрушение спинного мозга;

- Разрывы или растяжения межпозвонковых связок;

- Дисковые грыжи, протрузии и их степень компрессии нервных структур;

- Патологии сосудов, включая аневризмы и тромбозы.

Эти данные позволяют врачам точно классифицировать степень травмы, выбрать оптимальный метод лечения – от консервативных мер до хирургической коррекции – и своевременно оценить риск развития осложнений. Благодаря высокой чувствительности и специфичности, МРТ становится незаменимым инструментом в управлении травмами шейного отдела позвоночника.

Дегенеративно-дистрофические изменения

МРТ шейного отдела позвоночника раскрывает широкий спектр дегенеративно‑дистрофических изменений, позволяя оценить состояние костных и мягкотканных структур с высокой детализацией. При исследовании обычно выявляются:

- Дисковые протрузии и грыжи, сопровождающиеся уменьшением высоты межпозвонкового диска и изменением сигнала ядра пульпозного, что свидетельствует о дегидратации и разрушении коллагеновой матрицы;

- Остеофиты на задних и боковых краях позвонков, ограничивающие пространство спинального канала и формирующие компрессию нервных корешков;

- Гипертрофию и фиброзные изменения связок, в частности связки желтой, которые утолщаются и усиливают стеноз канала;

- Сужение межпозвонковых отверстий, приводящее к радикулопатии, а также компрессию спинного мозга, выражающуюся в виде конического сужения (спинальный стено‑синдром);

- Дистрофию поверхностных мышц шеи: уменьшение объёма, замещение жировой тканью, что отражает хроническую нагрузку и нарушение функции опорных мышц;

- Патологические изменения костного мозга позвонков (замещение жировой ткани гемопоэтической), указывающие на реактивный процесс и возможный остеопороз.

Все перечисленные признаки фиксируются на секвенциях T1‑ и T2‑взвешенных изображений, а также на градиентных последовательностях, что обеспечивает точную локализацию поражения и позволяет планировать дальнейшее лечение. При наличии нескольких одновременных изменений врач получает полную картину дегенеративного процесса, что критически важно для выбора консервативных или хирургических методов вмешательства.

Воспалительные процессы

Магнитно‑резонансная томография шейного отдела позвоночника предоставляет полную картину воспалительных изменений, позволяя точно локализовать поражения и оценить их степень. При воспалении костной ткани (спондилите) на Т1‑весовых изображениях наблюдается гипоинтенсивность, а на Т2‑весовых – гиперинтенсивность, что свидетельствует о наличии отёка костного мозга. После введения контрастного вещества поражённые участки усиливают сигналы, что указывает на активный процесс и повышенную сосудистость.

Воспалительные изменения межпозвонковых дисков (дискит) проявляются увеличением сигнала на Т2‑весовых секвенциях, а контрастное усиление вокруг диска подтверждает наличие гиперемии и гранулематозных изменений. При инфекционном процессе, таком как эпидуральный абсцесс, на Т1‑весовых снимках виден гипоинтенсивный центр, окружённый гиперинтенсивным кольцом на Т2‑весовых изображениях; после контрастного введения центральная полость остаётся без усиления, а стенка абсцесса ярко контрастирует.

В случае воспаления фасеточных суставов (артрит) наблюдаются изменения в суставных поверхностях: утолщение субхондрального кости, повышенный сигнал в синовиальной жидкости и контрастное усиление, указывающее на активный синовит. При поражении мягких тканей (миозит, фасциит) МРТ выявляет отёк, проявляющийся гиперинтенсивным сигналом на Т2‑весовых изображениях, а контрастное усиление подтверждает наличие воспалительной гиперемии.

Список характерных MRI‑признаков воспалительных процессов в шейном отделе:

- гиперинтенсивный сигнал в костном мозге на Т2‑весовых изображениях;

- контрастное усиление костных и мягких тканей;

- отёк вокруг межпозвонкового диска;

- наличие гематомы или абсцесса с характерным кольцевым усилением;

- утолщение фасеточных суставов и повышение сигнала в синовиальной жидкости;

- изменения в сосудистом русле, проявляющиеся как сосудистый плюс.

Таким образом, МРТ позволяет не только выявить наличие воспаления, но и определить его локализацию, степень активности и возможные осложнения, что обеспечивает основу для выбора оптимальной тактики лечения.

Объемные образования

МРТ шейного отдела позвоночника предоставляет возможность детально оценить любые объёмные патологии, которые могут возникать в этой области. Благодаря высокой контрастности мягких тканей, метод позволяет различать опухоли, кисты, абсцессы, гематомы и другие массивные образования, а также точно определить их локализацию, размер и степень вовлечения соседних структур.

- Опухолевые образования – как доброкачественные (фибромы, липомы), так и злокачественные (саркомы, метастазы). На снимках они проявляются чётко очерченными массами с неоднородным сигналом, часто сопровождающимися контрастным усилением после введения гадолиниевого контраста.

- Кистозные и поликистозные изменения – часто связаны с дегенеративными процессами дисков. Кисты имеют гиперинтенсивный сигнал на Т2‑взвешенных изображениях и могут быть ограничены тонкой стенкой.

- Инфекционные массы – абсцессы и гранулёмы отличаются наличием жидкостного содержимого, окружающего его периферического усиления, что указывает на активный процесс.

- Гематомы – в зависимости от стадии кровоизлияния меняют сигналы на Т1 и Т2, что позволяет точно установить время их возникновения.

- Эндофитные и эпидермальные кисты – обычно имеют однородный сигнальный профиль, но могут демонстрировать периферическое усиление при воспалении.

МРТ также раскрывает степень компрессии спинного мозга и корешков нервов, вызванную объёмными образованиями. При наличии сдавления наблюдаются изменения сигнала в самом мозговом стволе, указывающие на ишемию или отёк. Оценка сосудистого русла с помощью контрастных последовательностей позволяет выявить вовлечённость артерий и вен, что критично при планировании хирургического вмешательства.

Таким образом, магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника полностью раскрывает характер, масштаб и последствия объёмных патологий, обеспечивая необходимую информацию для выбора оптимального метода лечения.

Нарушения кровообращения

МРТ шейного отдела позвоночника предоставляет возможность увидеть множество патологических изменений, связанных с нарушением кровообращения в этой области. При выполнении исследования визуализируются как сосудистые структуры, так и ткани, получающие от них кровоснабжение, что позволяет точно определить характер и степень их поражения.

Во-первых, магнитно-резонансная томография фиксирует сжатие или стеноз позвоночных артерий, возникающие из‑за остеофитных выростов, гигроскопических дисков или травматических изменений. На изображениях такие зоны проявляются в виде сужения просвета артерии, а также изменённого сигнала в её стенке, что свидетельствует о воспалении или атеросклеротических отложениях.

Во-вторых, МРТ выявляет признаки ишемии спинного мозга. Отеки в центральной части канала, гиперинтенсивные участки в Т2‑взвешенных последовательностях и снижение сигнала в Т1‑взвешенных изображениях указывают на недостаточное поступление крови к нервному тканевому элементу. При этом часто наблюдается расширение субарахноидального пространства и развитие микроводных образований.

В-третьих, исследование позволяет оценить состояние венозных систем, участвующих в оттоке крови из шейного отдела. Признаки венозного застоя – расширенные вены, наличие тромбов или фиброзных изменений – визуализируются в виде гиперсигнальных образований в T1‑ и T2‑взвешенных секциях.

Ниже перечислены основные выводы, которые формируются после анализа МРТ:

- Сужение или компрессия позвоночных артерий;

- Признаки спинального ишемического поражения (отёки, изменения сигнала в спинном мозге);

- Визуализация венозных тромбов, фиброзных изменений и расширения венозных сосудов;

- Обнаружение гиперемии или гипоксии в тканях мягких органов шеи, сопровождающихся изменениями в сигнальном фоне;

- Оценка сопутствующих структурных аномалий, способствующих нарушению кровотока (грыжи дисков, кисты, опухоли).

Таким образом, магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника является мощным инструментом для диагностики сосудистых патологий, позволяя врачам своевременно выявить и корректировать нарушения кровообращения, предотвращая развитие тяжёлых неврологических осложнений.

Врожденные аномалии развития

Магнитно‑резонансная томография шейного отдела раскрывает структуру позвонков, межпозвонковых дисков, спинного мозга и прилегающих мягких тканей с высоким пространственным разрешением, позволяя точно выявлять врождённые отклонения развития.

Ключевыми находками при обследовании являются:

- Аномалии форм позвонков – неполный или раздвоенный телесный элемент, отсутствие дуги, гиперплазия или гипоплазия арки;

- Слияние позвонков (синастоз) – обнаруживается как отсутствие межпозвонкового диска и соединение костных структур;

- Аномальное расположение спинного канала – сужение, стеноз или расширение, часто сопровождающееся компрессией нервных корешков;

- Дефекты развития межпозвонковых дисков – дисковая гипоплазия, кисты или протрузии, которые могут приводить к нарушению подвижности;

- Сосудистые аномалии – атипичное расположение позвоночных артерий, их сужение или кисты, видимые в контрастных последовательностях;

- Мягкотканные изменения – гипертрофия связок, фиброзные образования, которые могут ограничивать подвижность шеи.

МРТ позволяет оценить степень поражения спинного мозга, выявить наличие миелопатии, отёков или гематомиальных изменений, что критически важно для планирования лечения. При подозрении на врождённые пороки развития шейного отдела, исследование предоставляет полную картину, включая детали, которые остаются недоступными при рентгеновском или КТ‑сканировании.

Таким образом, магнитно‑резонансная диагностика становится незаменимым инструментом для точного определения характера и объёма врождённых аномалий, позволяя своевременно подобрать хирургическое вмешательство или консервативную терапию.

Структуры, доступные для визуализации

Позвоночный столб и межпозвонковые элементы

Позвоночный столб в шейном отделе состоит из семи позвонков, соединённых между собой межпозвонковыми дисками, фасеточными суставами и связками. Эти структуры образуют устойчивый каркас, защищающий спинной мозг и обеспечивающий подвижность головы. На МР‑исследовании видно форму тел позвонков, их высоту, наличие остеофитов, а также состояние эпифизов и задних отростков.

Межпозвонковые диски представляют собой гибкие амортизирующие элементы, состоящие из фиброзного кольца и центрального гелеобразного ядра. На изображениях можно оценить толщину диска, наличие протрузий, грыж, дегидратацию ядра, а также степень их сжатия. Любые изменения в структуре диска, такие как разрывы волокнистого кольца, сразу видны и позволяют определить степень компрессии соседних нервных корешков.

Фасеточные суставы, расположенные позади позвонков, визуализируются как небольшие суставные пазухи, заполненные синовиальной жидкостью. При их поражении наблюдаются отёк, сужение суставного пространства, кисты или артритные изменения. Эти находки указывают на источник болевого синдрома и ограничений в подвижности.

Спинной мозг в шейном отделе – тонкая, но критически важная структура. МР‑скан показывает его контур, сигнал внутри ткани, а также наличие компрессии, отёка, демиелинизации или опухолевых образований. Оценка сигнала позволяет быстро выявить воспалительные процессы, травмы и дегенеративные изменения, которые могут привести к неврологическим проявлениям.

Корешки спинномозговых нервов выходят из позвоночного канала через межпозвонковые отверстия. На изображениях видны их размер, форму и степень сдавливания. При грыжах диска, остеофитах или спондилоформных выпотах корешки могут быть сужены или смещены, что объясняет болевой синдром в шее и поражение верхних конечностей.

Связки – передняя, задняя и межпозвонковые – образуют дополнительную поддержку. Их сигналы на МР‑исследовании позволяют обнаружить растяжения, разрывы или хронические изменения, которые часто сопровождаются болевыми ощущениями и ограничением движений.

Ключевые находки, которые фиксирует МР‑исследование шейного отдела:

- Деформация тел позвонков, наличие остеофитов.

- Протрузии и грыжи межпозвонковых дисков, их степень дегидратации.

- Сужение и отёк фасеточных суставов.

- Компрессия или изменение сигнала спинного мозга.

- Сдавливание и деформация нервных корешков.

- Повреждения или изменения в структуре связок.

Эти данные дают полную картину состояния шейного позвоночного столба и позволяют точно планировать дальнейшее лечение.

Спинномозговой канал и его содержимое

МРТ шейного отдела позвоночника предоставляет исчерпывающее изображение спинномозгового канала и всех его структурных компонентов. Канал представляет собой полый проход, ограниченный позвонковыми телами, дугообразными отростками и задними арками. Внутри него находятся спинной мозг, его оболочки, сосуды, а также корешки спинальных нервов, отходящие к периферическим тканям.

На снимках видно, как спинной мозг заполняет центральную часть канала, окружённый мягкой субстанцией – спинномозговой жидкостью, находящейся в субарахноидальном пространстве. Вокруг него расположены эпидуральный и субдуральный жир, которые создают контраст и позволяют точно определять границы ткани. Благодаря высокой контрастности по Т2‑весу, жидкость ярко выделяется, а сам мозг выглядит темнее, что облегчает оценку его формы и объёма.

МРТ фиксирует также:

- состояние межпозвонковых дисков, их высоту и наличие грыжевых образований;

- степень сужения канала, возникающего при остеофите, гипертрофии фасеточных суставов или лигаментозных отложениях;

- наличие компрессии корешков, проявляющуюся в виде их сжатия или изменённого сигнала;

- сосудистые аномалии, такие как кисты или сосудистые гемангиомы, которые могут влиять на кровоснабжение спинного мозга.

Эти данные позволяют быстро выявлять патологии, от простых дегенеративных изменений до острых травм и опухолей, и формировать адекватный план лечения. Благодаря детальному отображению как костных, так и мягкотканных элементов, МРТ шейного отдела становится незаменимым инструментом в диагностике заболеваний спинного канала.

Нервные структуры

Магнитно‑резонансная томография шейного отдела позвоночника предоставляет детальное изображение нервных элементов, позволяя оценить их состояние с высокой точностью. На снимках ясно виден спинной мозг, его контуры, а также дорсальные и вентральные корешки нервов, выходящие из межпозвонковых отверстий. При наличии компрессии корешков, их сжатие фиксируется в виде изменения сигнала в области окружающих мягких тканей и уменьшения пространства вокруг нервов.

Томография раскрывает патологические изменения в межпозвонковых дисках, которые могут давить на нервные корешки или спинной мозг. Грыжи диска, протрузии и дегенеративные кисты отображаются как зоны повышенной интенсивности, точно указывая точку контакта с нервными структурами.

Стеноз спинального канала фиксируется как сужение пространства, в котором располагаются спинной мозг и корешки. При этом наблюдается сдвиг и деформация спинного мозга, а также отёк эпидуральных тканей.

В случае травм, опухолей или воспалительных процессов МРТ демонстрирует нарушения контрастности спинного мозга, локализацию опухолевых образований и их взаимосвязь с нервными корешками.

Ключевые выводы, получаемые при изучении нервных структур, включают:

- наличие или отсутствие компрессии корешков;

- степень и локализацию стеноза канала;

- характер и объём дисковой патологии;

- признаки отёка или гиперинтенсивности спинного мозга;

- выявление опухолевых и воспалительных изменений, затрагивающих нервные элементы.

Таким образом, исследование позволяет точно определить, какие именно нервные структуры подверглись воздействию патологических процессов, и служит надёжной основой для выбора дальнейшей тактики лечения.

Мышечно-связочный аппарат

МРТ шейного отдела позвоночника предоставляет детализированное изображение мышечно‑связочного аппарата, позволяя оценить состояние всех компонентов, участвующих в стабилизации и движении шейного сегмента. На снимках ясно видны мышцы, фасции, связки и сухожилия, а также их взаимное расположение относительно позвонков, межпозвонковых дисков и нервных корешков.

Тканевая контрастность МРТ позволяет различать:

- поверхностные и глубокие шейные мышцы (трапециевидные, лестничные, разгибатели);

- фасциальные слои, соединяющие мышцы с позвонками и кожей;

- переднюю и заднюю позвоночные связки, включая длинную, короткую и межостистую;

- сухожилия, проходящие через нервные отверстия и межпозвонковые промежутки;

- зоны прилегающих к костям жировой ткани, указывающие на возможные воспалительные процессы.

Благодаря высокому разрешению, МРТ выявляет любые изменения в структуре связок и фасций: от микротравм и растяжений до дегенеративных изменений и хронических воспалений. При подозрении на компрессию нервных корешков визуализация связок помогает определить, являются ли они причиной сдавления, и уточнить степень их утолщения или отёка.

Кроме того, метод фиксирует патологические изменения в мышцах, такие как гипертрофия, атрофия, жировая инфильтрация или наличие гиперсигнальных областей, свидетельствующих о микроскопических разрывах и отёках. Эти данные позволяют сформировать полную картину состояния опорно‑двигательного аппарата шеи и подобрать наиболее эффективный план лечения.

Сосудистые образования

МРТ шейного отдела позвоночника позволяет визуализировать не только костные структуры и мягкие ткани, но и сосудистый аппарат, расположенный в непосредственной близости от позвоночных каналов. Благодаря высокой контрастности изображений, получаемых в режимах T1, T2 и особых секвенциях с подавлением сосудистого сигнала, можно оценить состояние позвоночных артерий, их ветвлений и сопутствующих сосудистых образований.

В результате исследования выявляются такие патологии, как:

- стеноз или окклюзия позвоночных артерий, обусловленные атеросклеротическими бляшками;

- диссекция артериальной стенки, проявляющаяся в виде двойного сигнального кольца или наличия флюида внутри стенки;

- аневризмы, представляющие собой локальное расширение сосуда, часто сопровождающиеся изменением сигнала в пределах стенки;

- артериовенозные мальформации, которые выделяются на границе сосудов различными фазами контрастного усиления;

- венозные синангиомы и расширения венозных сосудов, часто встречающиеся в области эпидурального пространства.

Особенно важна оценка кровотока в позвоночных артериях. При выполнении фазово‑контрастных или 4D‑поточных последовательностей можно измерить скорость и направление движущейся крови, выявить турбулентные зоны и зоны замедления, что свидетельствует о возможных обструктивных изменениях.

В случае подозрения на опухолевое поражение, МРТ демонстрирует, насколько сосудистый компонент включает в себя гипервазкуляризацию, а также позволяет различить доброкачественные сосудистые опухоли (например, гемангиомы) от злокачественных образований, где сосудистый рисунок часто более хаотичен и сопровождается некрозом.

Таким образом, при проведении МРТ шейного отдела позвоночника получаем полную картину сосудистых образований, их морфологии, степени поражения сосудов и влияния на соседние структуры, что обеспечивает точную постановку диагноза и планирование дальнейшего лечения.

Подготовка к процедуре

Предварительные рекомендации

Для получения информативных снимков шейного отдела позвоночника необходимо выполнить несколько простых, но критически важных подготовительных шагов.

Во‑первых, воздержитесь от приёма тяжёлой пищи за четыре‑пять часов до исследования. Пустой желудок снижает риск возникновения тошноты и позволяет избежать дискомфорта, связанного с длительным лежанием в аппарате.

Во‑вторых, уточните у врача наличие металлических имплантов, зубных протезов, кардиостимуляторов или иных электронных устройств. При их наличии исследование может быть невозможно или потребует особых условий.

Третий пункт – отказ от ношения украшений, часов, ремешков и других предметов из металла. Всё, что остаётся на теле, следует снять до входа в кабинет томографии.

Четвёртая рекомендация касается подготовки кожи. Если у вас имеются открытые раны, экссудирующие поражения или сильный скраб, сообщите об этом специалисту. В некоторых случаях требуется отложить исследование до полного заживления.

Пятый аспект – контроль за движениями. Во время процедуры важно сохранять неподвижность; для этого часто используют мягкие подушки и ремни. При необходимости врач может назначить лёгкую седацию, но её следует обсудить заранее.

Наконец, соблюдайте рекомендации по времени проведения исследования. Если назначено повторное сканирование, интервалы между процедурами обычно составляют не менее 24 часов, чтобы избежать избыточного воздействия контрастных средств, если они применяются.

Соблюдение этих рекомендаций гарантирует получение чётких изображений, позволяющих точно оценить состояние дисков, спинального мозга, сосудов и мягких тканей шейного отдела. Это, в свою очередь, ускорит постановку диагноза и выбор оптимального плана лечения.

Применение контрастных препаратов

Контрастные препараты в МР‑томографии шейного отдела позволяют получить информацию, недоступную при обычных протокольных исследованиях. После введения гадолиниевого агента усиливается сигнал в тканях, где нарушен барьер крови‑мозга или присутствует повышенный сосудистый кровоток. Это делает возможным точную локализацию и характеризацию патологических образований.

Во-первых, контрастирование раскрывает опухолевый процесс. Злокачественные новообразования, метастазы и лимфомы демонстрируют яркое усиление сигнала, что отличает их от доброкачественных кистовидных образований, которые обычно не накапливают препарат.

Во-вторых, усиление позволяет выявить воспалительные изменения. При инфекциях, абсцессах и активных артритах отоларингологические ткани и межпозвонковые суставы резко подсвечиваются, что облегчает дифференциацию от дегенеративных изменений без воспаления.

В-третьих, контрастные исследования раскрывают сосудистые аномалии. Фистулы, артериовенозные мальформации и стенозы сосудов шейного отдела становятся явно видимыми, что критически важно при планировании хирургического вмешательства или эндоваскулярного лечения.

Наконец, применение контраста помогает оценить степень компрессии спинного мозга и корешков нервов. При опухолевой или воспалительной компрессии сосудистый компонент в отёчном мозговом веществе усиливается, что указывает на активный процесс и требует более агрессивного вмешательства.

Ключевые преимущества контрастного МРТ шейного отдела:

- Чёткое отделение опухолей от кистовидных образований.

- Выявление активных воспалительных процессов.

- Детальная визуализация сосудистых патологий.

- Оценка динамики компрессии нервных структур.

Таким образом, введение контрастного агента значительно расширяет диагностический потенциал МР‑томографии шейного отдела, обеспечивая врачам полную картину болезни и позволяя выбрать оптимальную тактику лечения.

Проведение исследования

Длительность сканирования

Магнитно‑резонансная томография шейного отдела позвоночника предоставляет исчерпывающие сведения о состоянии костных структур, межпозвонковых дисков, спинного мозга, корешков нервов и окружающих мягких тканей. При этом одна из ключевых характеристик процедуры – её продолжительность, которая напрямую влияет на комфорт пациента и качество получаемых изображений.

Сама скан‑сессия обычно занимает от 10 до 30 минут. Время зависит от нескольких факторов:

- Количество и тип последовательностей. Стадартный протокол включает T1‑взвешенные, T2‑взвешенные, STIR или FAT‑SAT, а также дополнительные серии с контрастным усилением. Чем более комплексный набор, тем дольше сеанс.

- Объём исследуемой зоны. При необходимости охватить весь шейный отдел от C1 до C7 требуется больше срезов, чем при фокусировке на отдельном уровне.

- Технические параметры аппарата. Современные 3‑Тесла сканеры работают быстрее и позволяют сократить время без потери разрешения, тогда как старые 1,5‑Тесла модели требуют более длительного экспозиционного периода.

- Наличие движения пациента. При невозможности удерживать голову в неподвижном положении (дети, пациенты с тревожными расстройствами) часто прибегают к использованию фиксаторов или седативных средств, что может увеличить подготовительный этап.

В результате, даже при длительном сканировании, MRI гарантирует визуализацию:

- позвонков и их костных структур;

- межпозвонковых дисков, включая ранние признаки дегеративных изменений;

- спинного мозга и его сосудистого снабжения;

- нервных корешков и их компрессии;

- мягких тканей вокруг позвоночника, включая мышцы, связки и лимфатические узлы.

Эффективное планирование протокола и оптимизация параметров позволяют сократить время процедуры до минимума, обеспечивая при этом максимальную диагностическую информативность без ущерба для пациента.

Ощущения пациента

МРТ шейного отдела раскрывает истинную природу симптомов, которые пациент ощущает в области шеи и верхних конечностей. При сканировании ясно видно, где расположены грыжи межпозвонковых дисков, как изменена форма позвонков, есть ли сужение спинномозгового канала и насколько затронуты нервные корешки. Эти детали напрямую объясняют боль, онемение, покалывание или слабость, которые часто сопровождают патологии шеи.

Если пациент жалуется на резкую, стреляющую боль, уходящую в плечо и руку, МРИ‑исследование обычно показывает протрузии или грыжи дисков, выступающие за пределы своего обычного пространства. При наличии онемения в пальцах и чувства «мурашек» часто обнаруживается компрессия нервных корешков в межпозвонковом отверстии. Слабость в мышцах кисти свидетельствует о сдавливании спинного мозга или о значительном сужении канала, что легко визуализировать на изображениях.

Наличие хронической скованности и ограниченной подвижности шеи часто связано с гипертрофией связок, омоложением фасеточных суставов и отложениями кальция. На МРТ это выглядит как утолщённые связки, изменения в структуре суставных поверхностей и наличие остеофитов, которые могут ограничивать свободное движение позвонков.

Ключевые находки, объясняющие ощущения пациента:

- Грыжи и протрузии дисков → боль, иррадиация в конечности.

- Сужение спинномозгового канала → слабость, нарушение чувствительности.

- Компрессия нервных корешков → онемение, покалывание, «игрушечные» ощущения.

- Дегенеративные изменения фасеточных суставов → ограничение подвижности, скованность.

- Гипертрофия связок и остеофиты → чувство тяжести и напряжения в шее.

Таким образом, благодаря МРТ врач получает точную карту патологических процессов, а пациент — ясное объяснение того, почему именно такие ощущения возникают в его теле. Эта информация позволяет подобрать наиболее эффективное лечение и быстро вернуть подвижность и комфорт.

Ограничения и предостережения

Абсолютные противопоказания

Магнитно‑резонансная томография шейного отдела позвоночника — один из самых информативных методов визуализации, позволяющий точно оценить состояние костных структур, мягких тканей, нервных корешков и сосудов. Однако перед проведением исследования необходимо убедиться, что у пациента отсутствуют абсолютные противопоказания, иначе риск для здоровья превышает потенциальную пользу.

- наличие в теле любого ферромагнитного имплантата (кардиостимуляторы, дефибрилляторы, некоторые нейростимуляторы);

- металлические фрагменты, оставшиеся после травм, которые могут переместиться под действием сильного магнитного поля;

- кохлеарные имплантаты и другие электроакустические устройства, не сертифицированные для МРТ;

- активные нейростимуляторы, имплантаты глубокого мозгового стимула, магнитные клапаны в сердце;

- неотложные состояния, требующие немедленного вмешательства, когда перенос пациента в магнитную камеру невозможен;

- беременность в первом триместре без строгой необходимости, поскольку воздействие магнитного поля и радиочастотного излучения может представлять угрозу для плода.

Если хотя бы один из пунктов присутствует, проведение МРТ шейного отдела позвоночника считается невозможным и врач обязан предложить альтернативные методы исследования, такие как компьютерная томография или ультразвуковая диагностика. Соблюдение этих правил гарантирует безопасность пациента и точность получаемых данных.

Относительные противопоказания

Магнитно‑резонансная томография шейного отдела позвоночника предоставляет детальную визуализацию мягких тканей, костных структур и сосудов, раскрывая даже небольшие изменения, которые остаются незаметными при рентгеновском исследовании или КТ. Благодаря высокому контрасту между спинным мозгом, межпозвонковыми дисками, нервными корешками и окружающими связками, можно точно оценить степень сужения спинномозгового канала, наличие протрузий, грыж дисков, гранулёматозных образований, опухолей и сосудистых аневризм. Исследование также позволяет выявлять воспалительные процессы, такие как синовит и энтезопатия, а при использовании контрастных средств – патологии с нарушенной проницаемостью сосудов.

Однако перед проведением МРТ необходимо учитывать относительные противопоказания, которые могут снизить эффективность исследования или увеличить риск для пациента:

- Имплантируемые электронные устройства (пейсмекеры, имплантаты нейростимуляторов) – большинство современных моделей совместимы, но требуется согласование с кардиологом и радиологом.

- Металлические фрагменты в теле (крупные металлические пластинки, винты, протезы) – могут создавать артефакты, ухудшающие изображение, и в редких случаях нагреваться.

- Клаустрофобия – пациенты с сильным страхом замкнутого пространства часто нуждаются в седативных препаратах или в открытых томографах с более широким отверстием.

- Беременность – хотя МРТ считается безопасным, в первом триместре рекомендуется отложить исследование, если оно не является неотложным.

- Аллергия на контрастные препараты – при необходимости усиления изображения необходимо оценить риск и при необходимости использовать альтернативные методы.

- Острые травмы (например, недавно проведённые операции в области шеи) – из‑за возможного перемещения штифтов или стентированных сосудов сканирование откладывают.

- Наличие некоторых имплантов (коклюшные клапаны, нефритные щиты) – требуют индивидуального обследования совместимости.

Учитывая эти факторы, врач‑радиолог совместно с лечащим специалистом принимает решение о целесообразности МРТ, подбирает оптимальные параметры исследования и, при необходимости, готовит пациента к безопасному проведению процедуры. Именно благодаря такому комплексному подходу магнитно‑резонансная томография шейного отдела становится незаменимым инструментом в диагностике и планировании лечения заболеваний шейного отдела позвоночника.

Интерпретация результатов

Принципы анализа изображений

Принципы анализа изображений требуют строгости и последовательности, особенно когда речь идёт о магнитно‑резонансной визуализации шейного отдела. Первым шагом становится правильная ориентация снимков: определяются плоскости (сагиттальная, горизонтальная, коронарная) и проверяется соответствие анатомическим ориентирам. Далее происходит идентификация основных компонентов позвоночного канала – тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, нервные корешки, связки и сосуды. Каждый объект оценивается по характеру сигнала, контрастности и форму, что позволяет выявить отклонения от нормы.

Особое внимание уделяется следующим структурам:

- Тела позвонков – их размер, плотность и наличие костных образований;

- Межпозвонковые диски – высота, сигнальная интенсивность ядра и фиброзного кольца, наличие протрузий или гриж;

- Спинной мозг – контур, сигнальная однородность, наличие компрессий или патологических очагов;

- Нервные корешки – их расположение в межпозвонковых отверстиях, признаки сдавления или воспаления;

- Связки (жёлтые, передняя продольная) – степень извитости, наличие трещин;

- Сосудистый аппарат – видимые сосуды, сигналы, указывающие на патологии сосудов.

После локализации и описания каждой структуры следует сравнение сигнальных характеристик с типичными паттернами: гиперинтенсивные зоны в Т2‑весе часто указывают на отёк, гематомы или воспалительные процессы; гипоинтенсивные участки в Т1‑весе могут свидетельствовать о дегенеративных изменениях костной ткани. При обнаружении аномалий проводится их классификация по степени тяжести и потенциальному клиническому воздействию.

Заключительный этап анализа – формулирование заключения, в котором чётко указываются выявленные патологии (дисковая грыжа, стеноз канала, компрессия спинного мозга, травматические поражения, опухолевые образования, инфекции) и их локализация. Такой системный подход к интерпретации МРТ шейного отдела позволяет быстро и точно определить степень поражения, выбрать оптимальную стратегию лечения и минимизировать риск пропуска серьёзных изменений.

Типичные находки при различных патологиях

МРТ шейного отдела позвоночника позволяет визуализировать почти все структуры, участвующие в формировании клинической картины. При разборе изображений радиологи сразу обращают внимание на характерные признаки, характерные для конкретных патологических процессов.

Дегенеративные изменения дисков часто проявляются в виде потери сигнала в ядре, гелеобразного пятна, а также выпячивания или протрузий, которые могут контактировать с корешками нервов. При грыже диска наблюдается более ярко выраженный кольцевой дефицит, иногда с вытеканием содержимого в субарахноидальное пространство. Остеофиты, возникающие на краях позвонков, создают локальные компрессии спинного мозга и нервных корешков, что легко прослеживается на T2‑взвешенных секвенциях.

Стеноз центрального канала выявляется за счёт сужения канального пространства, часто в сочетании с гипертрофией фасеточных суставов и спинальной кисты. При этом визуализируются уменьшенные диаметр спинного канала и приближение к стене спинного мозга, что может сопровождаться изменением сигнала внутри самого мозга – гиперинтенсивным пятном на T2, указывающим на хроническую ишемию.

Воспалительные патологии, такие как ревматоидный артрит или анкилозирующий спондилит, проявляются разрушением верхних и нижних эпифизов позвонков, образованием субхондральных склеротических пятен и эрозий. Синхронные изменения в мягких тканях – отёк сублатеральных мягких тканей, усиленный контрастный захват – дают дополнительные подтверждения активного процесса.

Травматические изменения легко различаются по типу повреждения. Переломы тела позвонка или отростков видны как линейные зоны низкого сигнала, часто сопровождающиеся отёком мягких тканей и гематомой. При дисколиза наблюдаются разрывы волокнистой кольцевой структуры, а в случае люмбо- или сублюмбарных гематом – ярко выраженный гиперинтенсивный контур на T1‑взвешенных изображениях после контрастного введения.

Опухолевые процессы в шейном отделе различаются по морфологии и сосудистой характеристике. Массивные ткани с неоднородным контрастным захватом указывают на злокачественные опухоли, часто сопровождающиеся разрушением позвонка и вторичным стенозом канала. Доброкачественные образования, такие как нервные шванномы или липомы, обычно имеют однородный сигнальный профиль и чётко ограниченные границы.

Инфекционные процессы – абсцессы, гранулёмы, туберкулёзные поражения – проявляются в виде полостей с жидкостным содержимым, окружённого граничным отёком, а иногда и флюидным скоплением в эпидуральном пространстве. После контраста отмечается усиленный захват стенок полости, что помогает отличать их от кисты.

Список типичных находок:

- Потеря сигнала ядра диска, протрузии, грыжи.

- Остеофиты, компрессия корешков.

- Сужение центрального канала, гиперинтенсивные зоны спинного мозга.

- Эрозии, склеротические пятна в артритах.

- Переломы, отёк мягких тканей, гематомы.

- Неоднородный контрастный захват опухолей.

- Полости с жидкостным содержимым и контрастный захват при инфекциях.

Каждое из этих проявлений служит надёжным маркером, позволяющим сформировать точный диагноз и выработать эффективный план лечения.

Необходимость дополнительных исследований

МРТ шейного отдела позвоночника предоставляет детализированную картину мягких тканей, межпозвонковых дисков, костных структур и сосудов. Однако даже при высоком разрешении изображения полученные данные могут не покрывать все клинические аспекты, что обуславливает необходимость проведения дополнительных исследований.

Во-первых, визуализация костных изменений, таких как остеофиты или микропереломы, иногда требует подтверждения с помощью рентгенографии или КТ. Эти методы позволяют более точно оценить степень минерализации костной ткани и выявить микроскопические повреждения, которые остаются незаметными на МРТ.

Во-вторых, при подозрении на компрессию спинного мозга или нервных корешков часто необходима электрофизиологическая диагностика (ЭЭГ, ЭМГ, нервные проводимости). Такие исследования фиксируют функциональные нарушения, которые не всегда сопоставимы с морфологическими изменениями, выявленными на магнитно-резонансных изображениях.

В-третьих, в случаях, когда требуется уточнить причину болевого синдрома, может потребоваться динамическая флюороскопия или ультразвуковое исследование сосудов шеи. Эти методы позволяют оценить движения позвонков и состояние сосудистых структур в реальном времени, что критически важно для планирования лечения.

Список типичных дополнительных исследований, которые применяются после МРТ шейного отдела:

- Рентгенография в проекциях AP и латеральной;

- Компьютерная томография с контрастированием;

- Электромиография и исследования проводимости нервов;

- Ультразвуковое сканирование сосудов;

- Динамическая флюороскопия при подозрении на нестабильность позвоночного сегмента.

Каждый из перечисленных методов дополняет данные МРТ, позволяя сформировать полную клиническую картину и выбрать оптимальную тактику лечения. Без их применения риск упустить важные детали, влияющие на прогноз, существенно возрастает. Поэтому интегрированный подход, включающий не только магнитно-резонансную томографию, но и ряд дополнительных исследований, является обязательным элементом современной диагностики заболеваний шейного отдела позвоночника.