Принципы работы методов

1. Компьютерная томография (КТ)

1.1. Основы рентгеновского излучения

Рентгеновское излучение — это вид электромагнитных волн с высокой энергией, способных проникать через ткани организма. Оно возникает при резком торможении заряженных частиц или переходах электронов в атомах. В медицинской диагностике рентген используется для получения изображений внутренних структур, так как разные ткани поглощают излучение с различной интенсивностью. Кости, например, задерживают больше лучей и выглядят на снимках светлыми, а мягкие ткани пропускают излучение и отображаются темными участками.

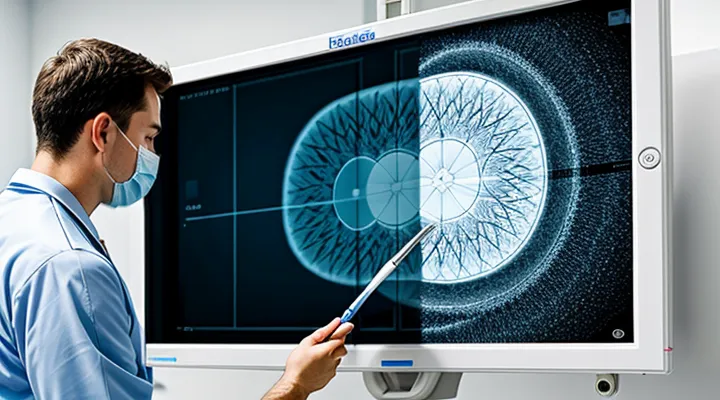

Компьютерная томография (КТ) основана на рентгеновском излучении, но использует более сложный принцип работы. Вместо одного снимка делается серия изображений с разных углов, что позволяет создать детальные трехмерные модели органов. Это повышает точность диагностики, особенно при исследовании плотных структур, таких как кости или легкие.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) не применяет рентгеновские лучи, а использует мощное магнитное поле и радиочастотные импульсы. Этот метод лучше визуализирует мягкие ткани, включая мозг, мышцы и связки, но менее эффективен для исследования костной системы. Выбор между КТ и МРТ зависит от клинической задачи: первая чаще применяется при травмах и кровоизлияниях, вторая — при оценке состояния нервной системы или суставов.

1.2. Формирование изображения на основе поглощения

Компьютерная томография (КТ) формирует изображение за счёт разницы в поглощении рентгеновских лучей тканями организма. Чем плотнее ткань, тем больше она ослабляет излучение, что фиксируется детекторами. Например, кости выглядят яркими, так как сильно поглощают лучи, а лёгкие — тёмными из-за низкой плотности. Этот метод особенно эффективен для визуализации костных структур, кровоизлияний и некоторых опухолей.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) работает на принципе возбуждения атомов водорода в магнитном поле и регистрации их сигналов. Здесь поглощение энергии зависит от количества воды и жира в тканях. Мягкие ткани, такие как мозг, мышцы или связки, отображаются с высокой чёткостью, что делает МРТ предпочтительной для их исследования.

Основное отличие заключается в физических принципах: КТ использует ионизирующее излучение, а МРТ — магнитное поле и радиоволны. Первый метод быстрее и лучше подходит для экстренных случаев, второй — безопаснее и детальнее показывает мягкотканные структуры. Оба способа дополняют друг друга, но выбор зависит от конкретной диагностической задачи.

2. Магнитно-резонансная томография (МРТ)

2.1. Использование магнитного поля и радиоволн

Метод МРТ основан на взаимодействии магнитного поля и радиоволн с атомами водорода в организме. Аппарат создает мощное магнитное поле, которое выравнивает протоны в тканях. Затем радиоволны временно отклоняют их от этого положения. После прекращения воздействия протоны возвращаются в исходное состояние, выделяя энергию, которую фиксируют датчики. Это позволяет получать детальные изображения мягких тканей, хрящей, мозга и других структур с высокой контрастностью.

КТ, в отличие от МРТ, использует рентгеновское излучение, а не магнитное поле. Томограф делает серию снимков под разными углами, после чего компьютер объединяет их в трехмерную модель. Метод лучше визуализирует костные структуры, кровоизлияния и опухоли, но менее точен при исследовании мягких тканей. МРТ не применяет ионизирующее излучение, что делает его безопаснее при многократных обследованиях. Однако наличие металлических имплантатов или кардиостимуляторов может быть противопоказанием из-за воздействия магнитного поля.

2.2. Регистрация сигнала от молекул воды

Регистрация сигнала от молекул воды — это принцип, лежащий в основе магнитно-резонансной томографии (МРТ). В отличие от компьютерной томографии (КТ), которая использует рентгеновские лучи для построения изображения внутренних структур, МРТ работает с магнитным полем и радиочастотными импульсами.

Молекулы воды содержат атомы водорода, которые обладают магнитными свойствами. Под воздействием сильного магнитного поля протоны водорода выстраиваются в определенном направлении. При подаче радиочастотного импульса протоны временно меняют свою ориентацию, а после его прекращения возвращаются в исходное состояние, выделяя энергию. Именно этот сигнал улавливается датчиками томографа и преобразуется в изображение.

КТ, в свою очередь, не зависит от магнитных свойств тканей. Она фиксирует разницу в поглощении рентгеновского излучения различными структурами организма — костями, мягкими тканями, жидкостями. Это делает КТ более чувствительной к плотным образованиям, таким как кости или кальцинаты.

МРТ, благодаря регистрации сигнала от молекул воды, особенно эффективна для визуализации мягких тканей — головного мозга, мышц, хрящей и внутренних органов. Метод позволяет получать высококонтрастные изображения без использования ионизирующего излучения. При этом МРТ требует больше времени для сканирования и имеет больше ограничений, связанных с наличием металлических имплантов.

Оба метода дополняют друг друга, но их различия обусловлены принципами работы. КТ дает быструю и четкую картину плотных структур, а МРТ обеспечивает детализацию мягких тканей за счет регистрации сигнала от молекул воды.

Цели исследования и визуализация

1. Что лучше визуализирует КТ

1.1. Костные структуры и твердые ткани

КТ лучше визуализирует костные структуры и твердые ткани благодаря использованию рентгеновских лучей. Костная ткань, обладающая высокой плотностью, четко отображается на снимках, что позволяет диагностировать переломы, трещины, остеопороз и другие патологии. КТ также эффективна для оценки состояния зубов, суставов и позвоночника, где требуется детализация плотных структур.

МРТ менее информативна при исследовании костей, так как использует магнитное поле и радиоволны, которые лучше подходят для мягких тканей. Однако она может выявить изменения в костном мозге, опухоли или воспалительные процессы, которые не всегда видны на КТ. Для анализа самих костных структур МРТ применяется реже, поскольку не дает такой четкой картины, как компьютерная томография.

Выбор метода зависит от задачи: если нужно оценить целостность или структуру кости, предпочтительнее КТ. Если же требуется изучить окружающие мягкие ткани или костный мозг, может быть назначена МРТ.

1.2. Острые кровотечения

Острые кровотечения требуют быстрой и точной диагностики для определения источника и степени тяжести. Компьютерная томография (КТ) часто используется при подозрении на внутренние кровотечения, так как она позволяет быстро получить детальные изображения с высоким разрешением. Метод особенно эффективен для выявления кровоизлияний в брюшной полости, грудной клетке или головном мозге благодаря высокой чувствительности к плотным структурам, таким как свежая кровь.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) применяется реже при острых состояниях из-за более длительного времени сканирования, но может быть полезна в случаях, когда необходимо оценить повреждение мягких тканей или выявить хронические кровоизлияния. МРТ лучше визуализирует сосуды без контраста и позволяет детально изучить окружающие ткани, что важно при планировании хирургического вмешательства.

Основные различия в диагностике кровотечений:

- КТ выполняется быстрее, что критично при неотложных состояниях.

- МРТ обеспечивает более четкую визуализацию мягких тканей и сосудов, но требует больше времени.

- КТ чаще применяется при травмах, МРТ — при подозрении на сосудистые аномалии или хронические процессы.

Выбор метода зависит от клинической ситуации, локализации кровотечения и необходимости срочного вмешательства.

1.3. Легкие и полые органы с контрастом

КТ с контрастом особенно эффективна для визуализации легких и полых органов, таких как кишечник или желудок. Контрастное вещество улучшает четкость изображений, выделяя сосуды, опухоли или воспаленные участки. Метод основан на рентгеновском излучении, поэтому хорошо показывает плотные структуры и полости, заполненные воздухом или жидкостью.

МРТ, в отличие от КТ, не использует ионизирующее излучение, а работает за счет магнитного поля и радиоволн. Для исследования легких и полых органов она применяется реже, так как воздух и подвижные структуры могут создавать помехи. Однако МРТ с контрастом лучше демонстрирует мягкие ткани, например, стенки органов или патологические изменения в них.

КТ быстрее и чаще применяется при экстренных случаях, например, при подозрении на внутренние кровотечения или травмы. МРТ требует больше времени, но дает более детальную информацию о состоянии тканей без лучевой нагрузки. Выбор метода зависит от конкретной клинической задачи и анатомических особенностей пациента.

2. Что лучше визуализирует МРТ

2.1. Мягкие ткани и нервная система

Мягкие ткани и нервная система лучше визуализируются с помощью МРТ, поскольку этот метод обеспечивает высокую контрастность изображений. МРТ отлично различает мышцы, связки, сухожилия, хрящи и жировую ткань, что делает его незаменимым при диагностике опухолей, воспалений или травм. Чувствительность к изменениям в нервной ткани позволяет точно оценивать состояние головного и спинного мозга, выявляя рассеянный склероз, грыжи межпозвоночных дисков или сдавление нервных корешков.

КТ хуже справляется с детализацией мягких тканей из-за меньшей контрастности, но быстрее выполняется, что важно в экстренных случаях. Она чаще применяется при травмах для исключения переломов или кровоизлияний, где скорость исследования критична. Однако для оценки патологий без костных изменений, таких как повреждения связок или мелкие опухоли, предпочтительнее МРТ.

При выборе метода учитывают не только тип ткани, но и возможные противопоказания. МРТ нельзя проводить при наличии металлических имплантов или клаустрофобии, а КТ связана с лучевой нагрузкой, что ограничивает её применение у детей и беременных.

2.2. Суставы, связки и хрящи

Суставы, связки и хрящи лучше визуализируются при помощи МРТ, так как этот метод обеспечивает высокую контрастность мягких тканей. МРТ позволяет детально оценить состояние хрящевых структур, связочного аппарата и внутрисуставных элементов, что особенно важно при диагностике повреждений, воспалительных процессов или дегенеративных изменений.

КТ чаще применяется для исследования костных структур суставов, таких как суставные поверхности, краевые костные разрастания или переломы. Однако при анализе мягкотканных компонентов, включая связки и хрящи, КТ уступает МРТ в информативности. В некоторых случаях используется КТ-артрография для улучшения визуализации суставной щели и хрящей, но это требует введения контрастного вещества.

МРТ не использует ионизирующее излучение, что делает его безопаснее для многократных исследований, особенно при динамическом наблюдении за состоянием суставов. КТ, напротив, основана на рентгеновском излучении, поэтому её частое применение ограничено из-за лучевой нагрузки. Оба метода могут дополнять друг друга, но выбор зависит от клинической задачи: для оценки костных изменений предпочтительнее КТ, а для анализа мягких тканей — МРТ.

2.3. Патологии головного и спинного мозга

Патологии головного и спинного мозга требуют точной диагностики, и выбор между КТ и МРТ зависит от конкретного случая. КТ лучше визуализирует костные структуры, кровоизлияния и острые состояния, такие как травмы или инсульты. Это связано с использованием рентгеновских лучей, которые хорошо отображают плотные ткани. Для выявления переломов черепа, гематом или свежих кровоизлияний КТ часто становится методом первого выбора из-за скорости проведения.

МРТ, в свою очередь, превосходит КТ в диагностике мягких тканей. Она более детально показывает структуры мозга, спинного мозга, нервные корешки и межпозвоночные диски. Метод особенно полезен при подозрении на опухоли, рассеянный склероз, воспалительные процессы или хронические дегенеративные изменения. МРТ также лучше определяет ишемические изменения на ранних стадиях, когда КТ может не выявить нарушений.

Оба метода имеют ограничения. КТ менее информативна при исследовании мелких структур или мягкотканных патологий, а также несет лучевую нагрузку. МРТ требует больше времени, может быть противопоказана пациентам с металлическими имплантами и менее доступна в экстренных случаях. Выбор между ними зависит от клинической картины, предполагаемого диагноза и индивидуальных особенностей пациента.

Показания и выбор метода

1. Когда назначают КТ

1.1. Травмы, переломы

Травмы и переломы требуют точной диагностики для определения степени повреждений и выбора правильного лечения. В таких случаях часто применяют КТ и МРТ, но эти методы имеют принципиальные различия.

КТ использует рентгеновское излучение, что делает её более эффективной при исследовании костных структур. Она быстро выявляет переломы, включая сложные, трещины и смещения. Этот метод особенно полезен при экстренных случаях, так как сканирование занимает несколько минут.

МРТ работает на основе магнитного поля и радиоволн, что обеспечивает высокую детализацию мягких тканей, связок, сухожилий и хрящей. Её применяют, если нужно оценить сопутствующие повреждения мышц, нервов или кровеносных сосудов. Однако МРТ занимает больше времени и может быть менее удобной при острых травмах.

Выбор метода зависит от характера повреждений. При подозрении на переломы и трещины чаще назначают КТ. Если требуется детальная визуализация мягких тканей, предпочтение отдают МРТ. В некоторых случаях оба исследования могут дополнять друг друга для полной картины травмы.

1.2. Диагностика заболеваний легких

Диагностика заболеваний легких требует точных методов визуализации. Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) применяются для выявления патологий, но их принципы и области применения различаются.

КТ использует рентгеновские лучи, что позволяет получать детальные изображения плотных структур, таких как кости и ткани легких. Этот метод особенно эффективен для обнаружения опухолей, пневмонии, туберкулеза и фиброзных изменений. КТ проводится быстро, что важно при экстренной диагностике. Однако пациент получает дозу ионизирующего излучения, что ограничивает частоту повторных исследований.

МРТ работает на основе магнитного поля и радиоволн, что делает ее безопасной для пациентов, которым противопоказано облучение. Этот метод лучше визуализирует мягкие ткани, сосуды и воспалительные процессы, но менее точен для диагностики заболеваний легких из-за низкого содержания воды в легочной ткани. МРТ чаще применяется для оценки опухолей средостения, плевры или сосудов.

Выбор метода зависит от клинической задачи. КТ предпочтительна при острых состояниях и необходимости быстрого результата, а МРТ — при длительном наблюдении или обследовании пациентов с противопоказаниями к рентгену. Оба метода дополняют друг друга, обеспечивая максимальную точность диагностики.

1.3. Экстренные состояния

Экстренные состояния требуют быстрой и точной диагностики, поэтому выбор между КТ и МРТ зависит от конкретной ситуации. КТ выполняется быстрее, что критично при острых состояниях, таких как инсульт, травмы или внутренние кровотечения. Метод использует рентгеновское излучение и лучше визуализирует костные структуры, кровоизлияния и свежие тромбы.

МРТ, в свою очередь, более эффективна при оценке мягких тканей, головного и спинного мозга, особенно в случаях инсульта на поздних стадиях, опухолей или воспалений. Однако исследование занимает больше времени и требует неподвижности пациента, что не всегда возможно в экстренных случаях.

Основные различия:

- КТ предпочтительнее при острых травмах, кровоизлияниях и необходимости срочного вмешательства.

- МРТ применяется, когда важна детализация мягких тканей, но время не является критическим фактором.

- КТ доступнее и чаще используется в экстренных отделениях из-за скорости сканирования.

В экстренной медицине выбор метода основывается на клинической картине, скорости получения результатов и доступности оборудования.

2. Когда назначают МРТ

2.1. Заболевания опорно-двигательного аппарата

Заболевания опорно-двигательного аппарата часто требуют точной диагностики для выбора правильного лечения. В таких случаях применяются компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), но эти методы имеют принципиальные различия.

КТ использует рентгеновское излучение, что делает её эффективной для оценки костных структур. Она хорошо выявляет переломы, трещины, дегенеративные изменения суставов и остеопороз. Однако мягкие ткани, такие как связки, мышцы или межпозвоночные диски, визуализируются менее детально.

МРТ основана на действии магнитного поля и радиоволн, что позволяет получать высококонтрастные изображения мягких тканей. Этот метод незаменим при диагностике поражений хрящей, сухожилий, спинного мозга и воспалительных процессов. Однако МРТ хуже показывает плотные костные структуры и может быть противопоказана пациентам с металлическими имплантатами.

Выбор метода зависит от конкретной клинической ситуации. Например, при подозрении на травму позвоночника с повреждением костей предпочтительнее КТ, а при грыже межпозвоночного диска — МРТ. Оба исследования дополняют друг друга и в ряде случаев могут назначаться вместе для полной картины заболевания.

2.2. Неврологические патологии

Неврологические патологии требуют точной диагностики, и выбор между КТ и МРТ зависит от конкретного случая. КТ лучше подходит для экстренных ситуаций, таких как черепно-мозговые травмы или острые кровоизлияния, поскольку выполняется быстрее и хорошо визуализирует костные структуры. МРТ, в свою очередь, более детально показывает мягкие ткани, включая головной и спинной мозг, что делает её предпочтительной для диагностики опухолей, рассеянного склероза или поражений нервных волокон.

Принцип работы методов различается. КТ использует рентгеновское излучение, что создает послойные изображения с высокой точностью в отображении плотных структур. МРТ основана на действии магнитного поля и радиочастотных импульсов, что позволяет получать высококонтрастные снимки без ионизирующего излучения. Это особенно важно при повторных исследованиях или обследовании детей.

Ограничения также имеют значение. КТ менее информативна при оценке мелких структур мозга или ранних стадиях ишемии, тогда как МРТ может выявить изменения уже в первые часы. Однако МРТ требует больше времени, а наличие металлических имплантатов или клаустрофобия у пациента могут сделать её проведение невозможным. В таких случаях КТ становится основным методом диагностики.

Для неврологических патологий оба метода дополняют друг друга. Например, при инсульте КТ быстро исключает геморрагический компонент, а МРТ точнее определяет зону ишемии. Выбор зависит от клинической картины, urgency исследования и индивидуальных особенностей пациента.

2.3. Подозрение на опухоли мягких тканей

При подозрении на опухоли мягких тканей выбор между КТ и МРТ зависит от конкретной клинической ситуации. КТ лучше визуализирует кальцификаты и костные структуры, что может быть полезно при оценке инвазии опухоли в соседние ткани. Однако МРТ обладает более высокой контрастностью для мягких тканей, что позволяет точнее определять границы новообразования, его структуру и взаимоотношение с сосудами и нервами.

МРТ часто предпочтительнее при исследовании опухолей мышц, жировой клетчатки и других мягкотканных образований благодаря возможности многоплоскостной реконструкции и использованию различных режимов сканирования. КТ может применяться в случаях, когда МРТ противопоказана, например, при наличии металлических имплантатов или выраженной клаустрофобии.

Оба метода позволяют проводить контрастное усиление, но МРТ с контрастом дает более детальную информацию о васкуляризации опухоли и помогает дифференцировать доброкачественные и злокачественные процессы. КТ-ангиография также применяется для оценки кровоснабжения новообразования, но имеет меньшую чувствительность к мелким сосудам по сравнению с МРТ.

В некоторых случаях оба метода дополняют друг друга. Например, КТ может использоваться для первичного скрининга, а МРТ — для уточняющей диагностики. Решение о выборе метода принимается индивидуально, исходя из локализации опухоли, клинических данных и возможностей диагностического центра.

Особенности процедур

1. Безопасность для пациента

1.1. Лучевая нагрузка КТ

КТ создает изображения с использованием рентгеновских лучей, что приводит к лучевой нагрузке на организм. Это отличает его от МРТ, где применяется магнитное поле и радиоволны без ионизирующего излучения.

При КТ доза облучения зависит от области исследования и настроек аппарата. Например, сканирование грудной клетки дает большую нагрузку, чем обследование пазух носа. Современные аппараты позволяют минимизировать дозу, но она все равно присутствует.

Повторные КТ-исследования могут накапливать лучевую нагрузку, что требует осторожности при назначении. В отличие от этого, МРТ не имеет таких ограничений и может проводиться многократно без вреда для здоровья.

Выбор между КТ и МРТ зависит от диагностических задач. Если важна скорость и детализация костных структур, чаще используют КТ. Для оценки мягких тканей, особенно у детей и беременных, предпочтительнее МРТ из-за отсутствия радиации.

1.2. Отсутствие ионизирующего излучения при МРТ

МРТ не использует ионизирующее излучение, что делает метод безопасным для многократного применения, включая обследование детей и беременных женщин. В отличие от КТ, где применяются рентгеновские лучи, МРТ основана на воздействии магнитного поля и радиочастотных импульсов. Это исключает радиационную нагрузку на организм, снижая риски отдаленных последствий, таких как повреждение клеток или развитие онкологических заболеваний.

Принцип работы МРТ связан с изменением ориентации атомов водорода в тканях под действием магнитного поля. Полученные сигналы обрабатываются компьютером, формируя детализированные изображения без использования вредного излучения. Это особенно важно для пациентов, которым требуется частое обследование, например, при динамическом наблюдении за опухолями или хроническими заболеваниями.

КТ, напротив, всегда сопряжена с определенной дозой облучения, что ограничивает ее применение у уязвимых групп. Безопасность МРТ в этом аспекте делает метод предпочтительным, когда требуется высокая точность диагностики без дополнительных рисков.

2. Противопоказания

2.1. КТ: беременность, аллергия на контраст

Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) — это разные методы диагностики, каждый из которых имеет свои особенности. КТ использует рентгеновское излучение, что делает её противопоказанной при беременности из-за потенциального риска для плода. Если женщина беременна или подозревает беременность, необходимо сообщить об этом врачу до проведения исследования.

При аллергии на контрастное вещество, которое иногда применяют при КТ для улучшения визуализации, возможны серьёзные осложнения, включая анафилактический шок. В таких случаях врач может предложить альтернативные методы диагностики, например МРТ, если это допустимо по клиническим показаниям.

МРТ не использует ионизирующее излучение, поэтому считается более безопасной для беременных, особенно после первого триместра. Однако при наличии металлических имплантатов или электронных устройств в теле пациента МРТ может быть противопоказана. Выбор между КТ и МРТ зависит от конкретной ситуации, состояния пациента и целей диагностики.

2.2. МРТ: металлические импланты, кардиостимуляторы, клаустрофобия

МРТ имеет ряд ограничений, связанных с наличием металлических имплантов, кардиостимуляторов и клаустрофобии у пациента. Металлические предметы в теле могут нагреваться или смещаться под воздействием мощного магнитного поля, что делает процедуру опасной. Кардиостимуляторы и другие электронные импланты могут выйти из строя из-за взаимодействия с магнитом. Людям с клаустрофобией МРТ может доставить дискомфорт, так как аппарат представляет собой узкую закрытую трубу.

В отличие от МРТ, КТ менее чувствительна к металлическим объектам и не противопоказана пациентам с кардиостимуляторами. Однако КТ использует рентгеновское излучение, что создает лучевую нагрузку, тогда как МРТ безопасна в этом отношении. Выбор метода зависит от конкретной ситуации и состояния пациента.

Сравнение практических аспектов

1. Длительность исследования

Длительность исследования — это один из значимых параметров, который различает КТ и МРТ. Компьютерная томография обычно выполняется быстрее, в среднем за 5–15 минут, в зависимости от области сканирования. Это делает метод удобным для экстренных случаев, когда требуется быстро получить информацию.

Магнитно-резонансная томография занимает больше времени — от 20 минут до часа и более. Это связано с особенностями технологии: МРТ основана на регистрации сигналов от атомов водорода в магнитном поле, что требует большего количества срезов и более длительной обработки данных. Пациенту важно сохранять неподвижность, чтобы избежать искажений на снимках.

Выбор метода может зависеть от того, насколько критично время. Например, при травмах или острых состояниях предпочтительнее КТ, а при плановых обследованиях, особенно мягких тканей, часто выбирают МРТ, несмотря на длительность.

2. Подготовка к процедуре

Подготовка к процедуре зависит от типа исследования. Для КТ важно убрать металлические предметы, включая украшения, ремни и часы, так как они могут исказить изображение. В некоторых случаях потребуется введение контрастного вещества — перед этим нужно уточнить наличие аллергии или хронических заболеваний.

Перед МРТ также необходимо снять все металлические элементы, поскольку аппарат создает сильное магнитное поле. Если у пациента есть кардиостимуляторы, металлические импланты или клаустрофобия, об этом нужно заранее сообщить врачу. В отличие от КТ, МРТ занимает больше времени, поэтому важно сохранять неподвижность в течение всей процедуры.

Оба метода требуют соблюдения рекомендаций врача, но подготовка к МРТ может быть более строгой из-за особенностей оборудования.

3. Стоимость и доступность

Стоимость и доступность этих методов диагностики могут значительно различаться.

КТ обычно дешевле МРТ, что делает её более распространённым выбором для пациентов. Средняя цена компьютерной томографии варьируется в зависимости от области исследования, но остаётся в более доступном диапазоне.

МРТ, напротив, дороже из-за сложности оборудования и длительности процедуры. Этот метод требует высоких затрат на обслуживание, что отражается на конечной стоимости для пациента.

Доступность КТ выше, так как такие аппараты установлены в большинстве крупных больниц и диагностических центров. МРТ встречается реже, особенно в небольших городах, что может создавать сложности с записью и ожиданием очереди.

Оба метода могут быть покрыты страховкой, но условия зависят от конкретного случая и медицинских показаний. КТ чаще входит в базовые страховые программы, в то время как для МРТ могут потребоваться дополнительные обоснования.

Выбор между ними не всегда определяется только стоимостью, но финансовая составляющая остаётся важным фактором для многих пациентов.